| 社名 | 諏訪神社 |

| |

| 所在地 | 諏訪神社 静岡県賀茂郡松崎町岩科北側691 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | 建御名方命(たけみなかたのみこと) |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | 松崎町史資料編 第一集 神社・寺院編 |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/01 |

| 御朱印 | – |

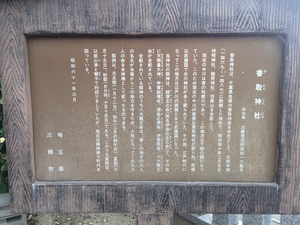

| 由緒書 | 祭神 建御名方命 由緒 |

[静岡県沼津市] 神明神社(舟山)

| 社名 | 神明神社 |

| |

| 所在地 | 神明神社 静岡県沼津市戸田2556 |

| 社格 | 無格社 |

| 御祭神 | 天照皇大神 |

| 神紋 | – |

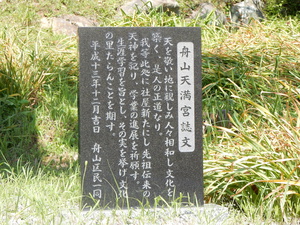

| 摂末社 | 舟山天満宮 |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/04/30 海岸沿いの国道を南下中、途中の碧の丘(展望エリア)で休憩。 そこでちょっと寄り道。舟山の集落方面に進む。 ゆめとびら舟山という青少年屋外研修施設の向かいに鳥居。 境内は綺麗に整備されており、社殿も手が入っているようである。 境内社と思われる天満宮には誌文があったが、神明神社には特に由緒書などは無く、詳細は不明。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

| 由緒書 | 舟山天満宮誌文 天を敬い地に親しみ人々相和し文化を築く、是人の正道なり。 平成十三年十二月吉日 舟山区民一同 |

[静岡県沼津市] 八幡神社(戸田)

| 社名 | 八幡神社 |

| |

| 所在地 | 八幡神社 静岡県沼津市戸田1535 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/04/30 たまたま、地図を見ていて鳥居のマークを発見。 うーん、人家と人家の間を進んだ一番奥、なんと無く、誰かの家に入り込んでいる感じ。 覆屋の中に石祠。 参拝。 のちに静岡県神社庁の一覧から本社を調べるが…該当なし。 もちろん、由緒書きなども無く、詳細は不明。 ただわかるのは、近所からの信仰が生きていることくらいでしょうか。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[静岡県伊豆市] 堀切神社(堀切)

| 社名 | 堀切神社 |

| |

| 所在地 | 堀切神社 静岡県伊豆市堀切273 |

| 社格 | 村社(明治六年) |

| 御祭神 | 建御名方命(たけみなかたのみこと) 大山祇命(おおやまづみのみこと) |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/04/30 虹の里の山の下付近。心地よい山の緑と村の景色。 苔むした石段を登る。 駐車スペースは特にない上に、社地直近はかなり細い路地。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | 堀切神社鎮座地 修善寺町堀切二七三番地 御祭神 建御名方命(たけみなかたのかみ) 大山祇命 例祭日 十月十日由緒 当社の創建は寛文十六年(一六七六)大沢村の産土神の一座を遷座したのが始めと伝えられている。正徳三年(一七一三)再建された棟札が残されている。明治六年村社に列せられている。以前元石神社と称されていたがその後堀切神社に改められ現在に至っている。又明治十八年より初穂米を以って神酒を公認で醸造し、祭典の際神前に奉供して来たが、昭和三十三年に税法上課税となり廃止した。 |

[静岡県伊豆の国市] 金比羅神社(神島)

| 社名 | 金比羅神社 |

| |

| 所在地 | 金比羅神社 静岡県伊豆の国市神島 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | 伊雑皇大神宮 大山祇命 倉稲魂命 事比羅命 |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/04/30 修善寺に向かう途中。崖の上に鳥居が見えて…前々から気になっていた神社。 という事で、朝早く現地に来てちょっと調査。 橋を渡ったところを右折、坂を下がり切る直前に参道の入り口。 社殿も小さいながらにきれいに整備されており、信仰が生きているのを感じさせます。 社殿には特に社号等の表示はなく、社殿内の本殿には4柱。 とはいえ、田方を見渡す絶景ポイントであることは確実。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[埼玉県三郷市] 香取神社(花和田)

| 社名 | 香取神社(かとりじんじゃ) 花和田香取神社 |

| |

| 所在地 | 香取神社 埼玉県三郷市花和田四一六番号 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | 経津主之命(ふつぬしのみこと) (別名: 伊波比主之命(いわいぬしのみこと)) 合祀: 天照皇大神、宇賀能魂命、須佐之男命、伊弉再命、八大竜王命 |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/04/22 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | 香取神社(かとりじんじゃ) 所在地 三郷市花和田四一六番号 香取神社は、千葉県佐原の香取神宮を本社として、文明年間(一四六九〜一四七八)に勧請した神社で、明治四十年二月五日神明神社、稲荷神社、羽黒山を合祀した。 現在の中川は昔の利根川であり、この地方は下総国になっていた。このため現在の中川の東側は香取神社が祀られ、西側は武蔵国で氷川神社が多く祀られていた。その後、江戸時代になってこの地方は江戸川の西側となり武蔵国になった。 当神社の祭神は、経津主之命(ふつぬしのみこと)(別名伊波比主之命(いわいぬしのみこと))で、その他に天照皇大神、宇賀能魂命、須佐之男命、伊弉再命、八大竜王命が合祀されている。 合祀されている祭神のうち八大竜王命は、昔この地方の八人の名主が水害からこの地方を守るため、人柱となってくれた八人の命を水神様として祀ったものである。 例祭は、元旦祭(一月十二日)、初午(二月の初午日)、夏祭(七月十五日)、秋祭(お日待、十月十五日)である。このうち夏祭は、以前山車と囃子で村回りをしていたが、現在はお神輿で町内を回っている。昭和六十一年三月 埼玉県 三郷市 |

[埼玉県川口市] 畑田稲荷神社(辻)

| 社名 | 畑田稲荷神社(はたけだいなりじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 畑田稲荷 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7丁目27 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/04/08 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | 鳩ヶ谷市史 民族編辻地区の畑田稲荷は、かつて辻村の鎮守様つまり村社であったが、明治末年に鳩ヶ谷氷川神社に合祀された。しかし、その後も村の中で信仰を集めている。現在の氏子は、ほとんど真言宗の人たちであり、氏子どうし四軒で組を組織し、年番を出し諸行事を行い、自ら「畑田の氏子」と称するなど、氏子意識がきわめて強い。氏子総代(世話人)は一〇名いるが、真言宗の真福寺・西光寺の世話人(檀家総代)と同一人であるなど、宗派との結びつきがここにもみられる。 行事は、正月・初午・春祈祷(四月十三日)・夏祈祷(五月十三日)・天王様(七月十五日)・お日待(十月十五日)であり、年番が集めたお金で祭礼を運営している。 |

[千葉県勝浦市] 遠見岬神社(浜勝浦)

| 社名 | 遠見岬神社(とみさきじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 遠見岬神社 千葉県千葉県勝浦市勝浦92 |

| 社格 | 郷社 |

| 御祭神 | 天冨命(あめのとみのみこと) |

| 神紋 | 麻の葉紋 |

| 摂末社 | 摂社 忌部神社 末社 月読神社(月読命) 金刀比羅神社(大物主神) 福徳稲荷(豊受大神) 伏見稲荷(宇迦之御魂神) 境外神社 火防稲荷(宇迦之御魂神) 西宮神社(西宮大神) |

| 情報源 | 遠見岬(とみさき)神社【公式HP】千葉県勝浦市鎮守 神社のひろば 神社探検隊! |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/02/05 |

| 御朱印 | あり |

| 由緒書 | – |

[千葉県勝浦市] 火防稲荷神社(勝浦)

| 社名 | 火防稲荷神社(ひぶせいなりじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 火防稲荷神社 千葉県千葉県勝浦市浜勝浦1 |

| 社格 | 遠見岬神社 境外末社 |

| 御祭神 | 宇迦之御魂神 |

| 神紋 | |

| 摂末社 | |

| 情報源 | 神社のひろば 神社探検隊! |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/02/05 勝浦の港のところにある駐車場から朝市に向かう途中に鎮座。 とにかく、看板が目立つ。 「開運火防稲荷神社」 特に由緒のようなものの記載は見当たらなかったが、ネットを漁っていると、遠見岬神社のfacebookと思われるところに 「この神社は約100年前の勝浦大火の時、この神社を境に延焼が止まった為、火防稲荷と呼ばれるようになりました。」 との記述。合わせて、伏見稲荷大社の記述も見られることから、もともとは京都からの勧請した稲荷神社なのでしょう。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[千葉県勝浦市] 八坂神社(浜行川)

| 社名 | 八坂神社(やさかじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 八坂神社 千葉県勝浦市浜行川431 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | 素戔嗚尊(すさのおのみこと) |

| 神紋 | |

| 摂末社 | 末社 熊野神社 稲荷神社 |

| 情報源 | |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/02/05 浜行川の港を見下ろす高台に鎮座。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |