| 社名 | 白山神社 |

| |

| 所在地 | 白山神社 千葉県市原市五井 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | 菊理姫命 |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/11/23 たまたま通りがかり神社を発見。 一見して個人持ちにも見えたけど、コミュニティセンターにあるところからして、地域持ちかな?と覗くと由緒書き。やはり地域持ちのようです。 小さい神社ではあるが、綺麗な状態。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | 白山神社 当神社は文禄三年大宮山龍善院の別当として創立、祭神は菊理姫命と拝し、また雷難除としても深く白山部落住民の鎮守として崇敬を集め、代々社殿修復と祭事を行い、以来四百年を経過し、社会環境の変化により、平成四年下宿町会の守護神社として引継がれました。 平成十一年四月市原市都市区画整理事業により当地に本殿を移設しました。 平成十一年四月吉日 奉納本殿 外木壽夫 |

[千葉県市原市] 大宮神社(五井)

| 社名 | 大宮神社 |

| |

| 所在地 | 大宮神社 千葉県市原市五井1597 |

| 社格 | 村社 |

| 御祭神 | 國常立命(くにのとこたちのみこと) 天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ) 大己貴命(おおなむちのみこと) 境内社 菅原道真 – 大宮天神社 |

| 神紋 | 五三桐紋 |

| 摂末社 | 大杉神社(あんばさま) 祓戸大神 浅間神社(富士塚) 大宮天神社 三夜神社(さんやさま) 鎮地神(ちぢのかみ) 疱瘡神社(ほうそばばさま) 三峰神社(みつみねさま) 道睦神(どうろくじん) 日枝神社(ひえじんじゃ) 子安神社 湯殿山 忠魂碑 |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/11/23 駅より徒歩5分ほど。 一の鳥居をくぐり、進むと立派な社殿。その手前には左右に境内社。 駐車場は社殿裏と参道脇に2箇所。 |

| 御朱印 | あり(300円) – 社務所にて |

| 由緒書 | 上総国五井 大宮神社 御由緒 社伝によれば、第十二代・景行天皇の御代、日本武尊が御東征された檻の御創建と伝わる。 御祭神 國常立命(くにのとこたちのみこと) |

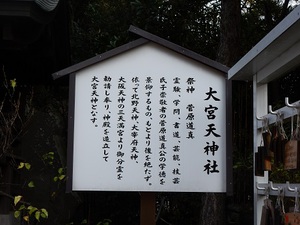

| 由緒書 | 大宮天神社 祭神 菅原道真 霊験、学問、書道、芸能、技芸 |

[埼玉県ふじみ野市] 中央通り稲荷(上福岡)

| 社名 | 中央通り稲荷 |

| |

| 所在地 | 中央通り稲荷 埼玉県ふじみ野市上福岡2丁目2 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/11/26 上福岡駅からの散策中に発見。 とはいえ、祠はきれいに手入れされており、提灯は灯り、信仰を感じさせます。 そんなわけで由緒等は不明。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[東京都台東区] 上野東照宮(上野公園)

| 社名 | 東照宮 上野東照宮(うえのとうしょうぐう) |

| |

| 所在地 | 上野東照宮 東京都台東区上野公園9−88 |

| 社格 | 府社 |

| 御祭神 | 徳川家康公(とくがわいえやす)(東照大権現) 徳川吉宗公(とくがわ よしむね) 徳川慶喜公(とくがわ よしのぶ) |

| 神紋 | 三ツ葉葵 |

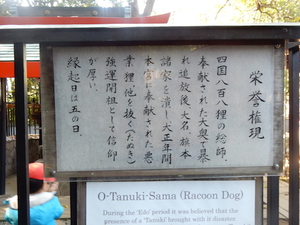

| 摂末社 | 栄誉権現社(御狸様) |

| 情報源 | 上野東照宮公式ホームページ |

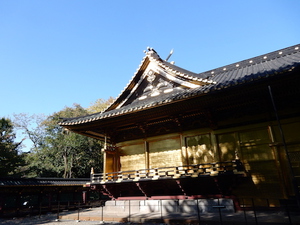

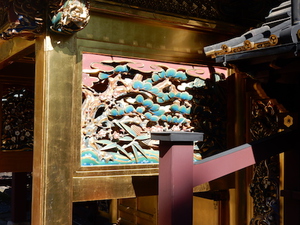

| 訪問記 | 訪問日: 2017/11/09 ちょっとした用事があり、上野動物園。上野動物園のモノレール乗り場の前付近で、「上野東照宮」の看板を発見。 公園内にある神社で、東照大権現を祀る神社。 歴史的な物語の人物を祀る神社ではなく、そこには確実に権力者として実在し、その末裔が時代を治めていた人物を祀る神社だけあり、貢がれ納められているものがすごい。特に石灯籠。 社殿は金を基調とした豪華な作りとなっており、豪奢。 内部拝観は有料。初穂料500円。 外から見るのと、中から見るのでは印象が異なる。一度は中から見てみるのが良さそうな印象。 中に入ると境内社もある。狸の神社。語呂合わせであろう「他を抜く」につながることから勝負の神様となっているようだ。 御朱印は社務所にて。300円の初穂料。牡丹の季節などは特別な御朱印となる、また、繁忙期には書き置きになるとの事。 |

| 御朱印 | あり(300円) – 受付は9:30-16:00 |

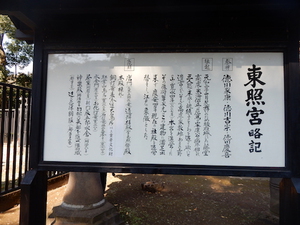

| 由緒書 | 東照宮略記 祭神 徳川家康・徳川吉宗・徳川慶喜 縁起 元和二年二月見舞いのため駿府城にいた藤堂 |

| 由緒書 | 栄誉権現 四国八百八狸の総師。 縁起日は五の日 |

[福島県郡山市] 開成山大神宮(開成)

| 社名 | 開成山大神宮 東北のお伊勢さま |

| |

| 所在地 | 開成山大神宮 福島県郡山市開成3丁目1−38 |

| 社格 | 県社 |

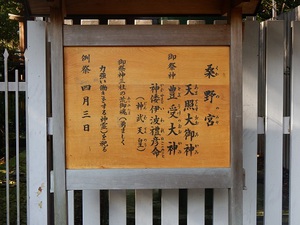

| 御祭神 | 御祭神: 天照大御神(あまてらすおおみかみ)配祀神: 豊受大神(とようけのおおかみ) 神倭伊波禮彦命(かむやまといわれのひこのみこと)(神武天皇)開成山稲荷神社: 倉稲魂神 |

| 神紋 | 花菱 |

| 摂末社 | 桑野宮(三神の荒御魂を祀る) 開成山稲荷神社 祖霊社 |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/10/27 |

| 御朱印 | 御朱印あり(300円)-社務所にて |

| 由緒書 | – |

[福島県福島市] 温泉神社(高湯温泉)

| 社名 | 温泉神社 |

| |

| 所在地 | 温泉神社 福島県福島市庭坂 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/10/26 高湯温泉のあったか温泉公園の向かいに鎮座。 石で作られた、比較的大きな社。 神社自体には、神社名の標があるだけで、それ以上の情報はなし。 かろうじて、高湯温泉の組合のページに表示される温泉神社の写真のキャプションに多少の情報 「宍戸五右衛門(信夫屋旅館の祖)が開湯した際に建立されたらしい。 」 高湯温泉の開湯の時期は「慶長12年(1607)」であると推測されています。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[福島県郡山市] 諏訪神社(前田沢)

[福島県本宮市] 浮島神社(白岩)

| 社名 | 浮島神社(うきしまじんじゃ) – 明治2年よりの呼称 浮㠀神社 金連大明神 |

| |

| 所在地 | 浮島神社 福島県本宮市白岩宮ノ下304 |

| 社格 | 村社 |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | 中陰桔梗?(本殿に確認できる) |

| 摂末社 | 疱瘡神社 稲荷神社 養蚕神社 雷神社 金刀比羅神社 天満天神宮 忠魂碑 |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/09/03 旧白沢村の白岩地区に鎮座する神社。 鳥居をくぐると石段。 社殿は最近建て直されたのか、とても真新しく綺麗。社殿裏を見ると真新しい法面。神社で見る様な法面ではなく、どちらかというと砂防ダムなどの土木的な法面。正直言って、社頭で見た鎮守の森のイメージからみて真逆な印象で…ちょっと興ざめてしまう。 でも、社殿前の狛犬はなかなか…。 ここの神社は、県の重要無形民俗文化財として指定されている太々神楽(だいだいかぐら)という伝統芸能で有名。出雲流の神楽で、氏子により奉納される。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | 浮島神社(うきしまじんじゃ)の大欅(おおけやき) 昭和六十年市指定有形文化財 浮島神社は、昔、金連大明神と 本宮市教育委員会 |

[福島県二本松] 二本松神社

| 社名 | 二本松神社(にほんまつじんじゃ) 御両社(ごりょうしゃ) |

| |

| 所在地 | 二本松神社 福島県二本松市本町1丁目61 |

| 社格 | 県社 |

| 御祭神 | 熊野宮 伊邪那美命(いざなみのみこと) 八幡宮 御三社(境内社) |

| 神紋 | 右三つ巴紋 丹羽直違紋 |

| 摂末社 | 御三社 稲荷神社(公式Webには記載なし) |

| 情報源 | 二本松神社 |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/09/03 Webサイトには、旧二本松藩領総鎮守(丹羽候御紋拝領)とある。 ただ、これ。 旧国道4号線に接して社頭。 社殿前に並ぶ石灯籠には、熊野宮、八幡宮と彫られており、両社を同一ではなく、ここの神社として扱っている感じが伝わってくる。 御朱印は、社務所にて。 駐車場について。 駐車場の場所は極めてわかりにくい。 |

| 御朱印 | あり – 書き置き(300円) |

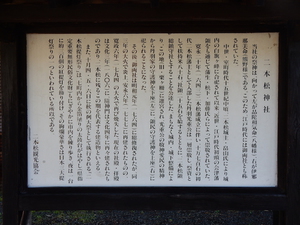

| 由緒書 | 二本松神社 当社の祭神は、向かって左が品陀和気命(八幡様)、右が伊邪 那美命(熊野様)である。このため、江戸時代には御両社とも称 されていた。 中世・室町時代十五世紀中頃、二本松城主・畠山氏により城 内の白旗ヶ峰に合祀されて以来、近世・江戸時代初頭の会津藩 領をも通じて蒲生・松下・加藤氏らによって崇敬されていた。 寛永二十年(一六四三)二本松藩成立に伴い、十万七百石の初 代二本松藩主として入部した丹羽光重公は一層崇敬し、祭資と して扶持米八十石、社領二十五石を給するとともに、二本松領 総鎮守社とすることを公達した。まもなく城内・城下整備によ り、この地(旧栗ヶ柵)に遷宮され、光重公の敬神愛民の精神 から丹羽家の守護神を下座(左)に、領民の守護神を上座(右)に 祀られることになった。 その後、御両社は明和元年(一七六四)に総修復されたが、同 三年の大火で炎上、安永六年(一七七七)に再建されたものの、 寛政六年(一七九四)の大火で再び消失しあt。現在の社殿・拝殿 は文化三年(一八〇六)に隋神門は文化四年に再々建されたもの のであり、二本松に残るこの期を代表する建造物と言える。 また、十月四・五・六日に秋の例大祭として執行さされる「二 本松提灯祭り」は、七町内から金箔塗りの太鼓台がはやし(県指 定重要無形民俗文化財)もにぎやかに市内を練り歩き、夜は一台 に約三百個の紅提灯を飾り付け、その旬燗豪華さは日本三大提 灯祭りの一つといわれている所以である。二本松観光協会 |

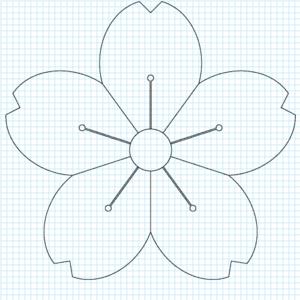

[神紋] 桜紋

桜紋(さくらもん)

|

|

これらの紋を神紋として使っている神社

| 八重桜紋 | |

| 桜紋 | 東沼神社 |

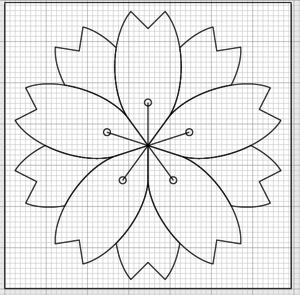

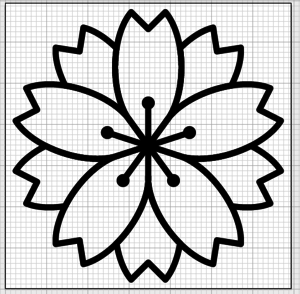

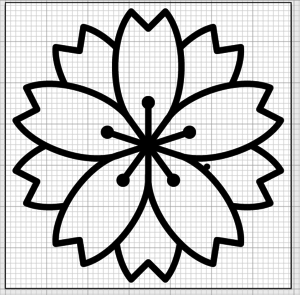

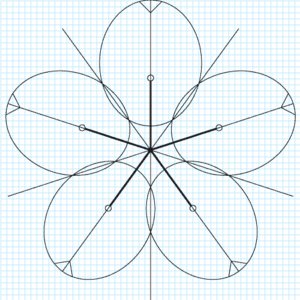

自己流Illustratorでの書き方

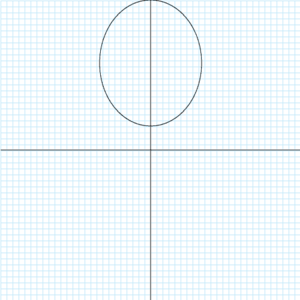

1.八重桜紋 2.桜紋

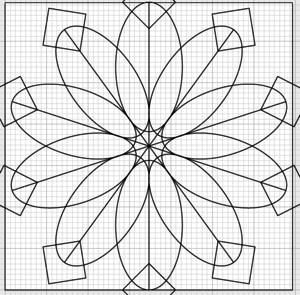

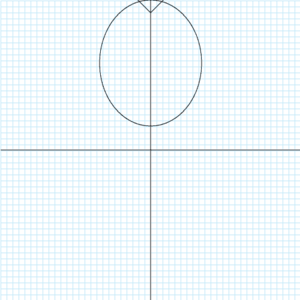

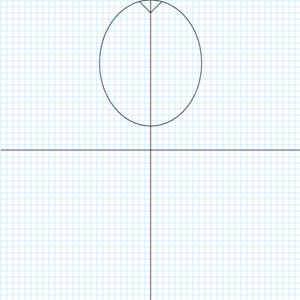

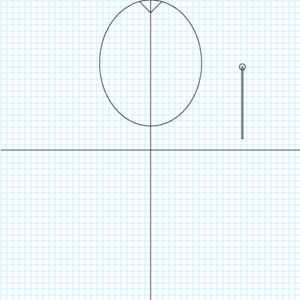

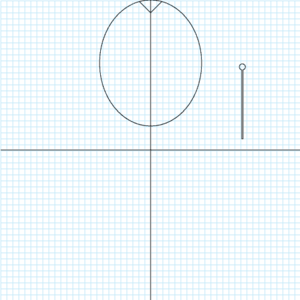

八重桜紋

1. 500px x 500px でカンバスを作成する

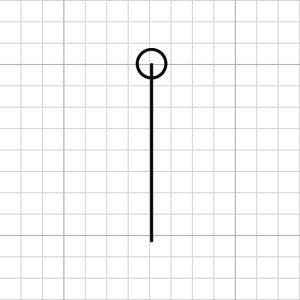

2. 線(500px 90度)を引き、カンバスの中心に据える

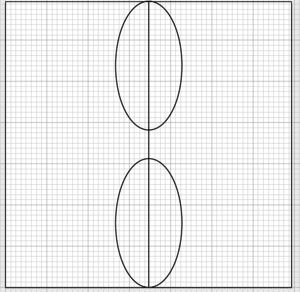

3. 円(W:115.8 px x H:225 px)を2つ引き、500pxの線の上端と下端に接する様に配置する

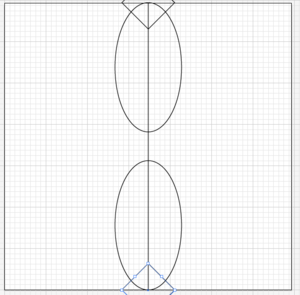

4. 四角(65px x 65px)を2つ引き、オブジェクト>変形>回転 で45°回転させ、500pxの線の上端と下端に中心がくる様に配置する

5. すべてのオブジェクトを選択し、グループ化する

6. グループ化したオブジェクトを オブジェクト>変形>回転 で36°回転・コピーを4回繰り返す

7. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーから分割、必要な形に合体させる。

8. 線(75px 90度)の線を引く

9. 円(W:12px px x H:12 px) の円を線の先につけ、グループ化する

10. グループ化したオブジェクトを オブジェクト>変形>回転 で72°回転・コピーを4回繰り返し、桜の中央に接する様に配置する

11. すべてのオブジェクトを選択し、線を太さ10px 丸型線端、ラウンド結合にする

12. オブジェクト>パス>パスのアウトライン ですべてのオブジェクトをアウトライン化する

13. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーから合体する

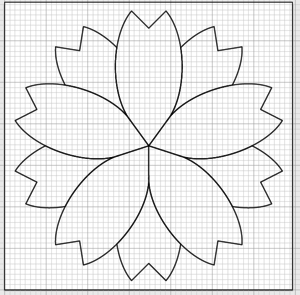

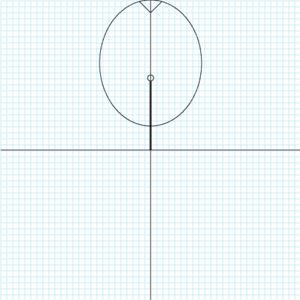

桜紋

1. 500px x 500px でカンバスを作成する

2. 線(500px 90度)を引き、カンバスの中心に据える

3. 線を選択し、オブジェクト>変形>回転 で45°回転・コピーする

4. 円(W:170 px x H:210 px)を引き、500pxの線の上端に接する様に配置する

5. 四角(30px x 30px)を引き、オブジェクト>変形>回転 で45°回転させ、500pxの線の上端に中心がくる様に配置する

6. 円と四角のオブジェクトを選択し、パスファインダーから分割、円からはみ出た部分を削除する。

7. 円(W:10 px x H:10 px)を引き適当な場所に配置する。

8. 四角(2px x 120px)を引き、円と組み合わせる。

9. 円と四角を選択し、パスファインダーで合体させる。

10. 作成したオブジェクトを中心部に配置する。

11. 横の線を削除し、すべてのオブジェクトをグループ化する

12. グループ化したオブジェクトを オブジェクト>変形>回転 で72°回転・コピーを4回繰り返す

13. 円(W:70 px x H:70 px)を引き、中心に配置する

14. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーから分割、必要な形に合体させる。

15. オブジェクト>パス>パスのオフセット(オフセット; -2px 角の形状: マイター 角の比率:4)する

16. オフセット前のオブジェクトを削除する

17. オブジェクトをカンバスの中心に再配置する