| 社名 | 八幡神社 |

| |

| 所在地 | 八幡神社 静岡県賀茂郡松崎町宮内 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | 笹竜胆紋? |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2016/11/25 観光案内の地図を見たところ、今まで気がつかなかった場所に八幡神社と記載されていた。 中瀬立体駐車場に車を止め、川沿いに国道136号線の方に歩く。 鳥居をくぐると目の前に社殿。 扁額の文字はかすれ判読不能。特に由緒を示すものもなし。 いずれにしろ、神社庁の包括神社ではなさそう。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[静岡県西伊豆町] 山神社

| 社名 | 山神社 |

| |

| 所在地 | 山神社 静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | 大山祇神 |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2016/11/25 多爾夜神社の前の道を直進、採石場を超えて奥に進む。 昔は下流の部分に橋がかかり、その橋を渡ると参道。参道を登り、鳥居をくぐり…奥に社殿であったが、今はその橋は落とされてしまっており、その道をたどることはできない。 今は社殿脇にかけられた吊り橋を渡って社殿へアクセスすることになる。 なにかの資料(詳細は失念)によると、もともとこの場所には「多爾夜神社」が鎮座しており、何かの時に現在地に遷座したらしい。 |

| 御朱印 | – |

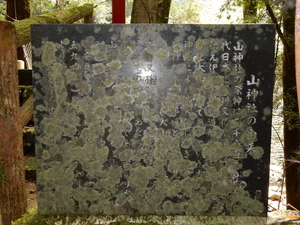

| 由緒書 | 山神社の由来 山神社の祭神は二千八百年の昔古 |

[静岡県伊豆市] 津嶋神社(八木沢)

| 社名 | 津嶋神社 (牛頭天王神社) |

| |

| 所在地 | 津嶋神社 静岡県伊豆市八木沢 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2016/11/25 地図上で「牛頭天王神社」なる神社を見つける。 「大守院」というお寺のちょいと北側の路地から集落に進行。 この神社を目指す場合は、手抜きせずに自分の足で登山がベスト 社頭には「津嶋神社(天王山)」の表示。地図にある「牛頭天王神社」ではない模様。 比較的新しい、鳥居、近年整備されたであろう石段を登ると石灯籠と社殿がお出迎え。 社殿は、拝殿と覆殿。覆殿の中に本殿。 現在、由緒等を調査しているが、詳細不明。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[静岡県松崎町] 子安大明神

| 社名 | 子安大明神 |

| |

| 所在地 | 子安大明神 静岡県賀茂郡松崎町道部 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2016/11/24 前から気になっていた社。 水田の真ん中に社。 ちょうど、通りがかった農家の方と話をしたところ。 そんな思いのこもった社だったとは。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

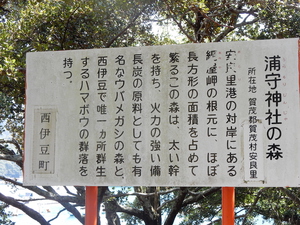

[静岡県西伊豆町] 浦守神社

| 社名 | 浦守神社(うらもりじんじゃ) 國玉命神社(くにたまみことじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 浦守神社 静岡県賀茂郡西伊豆町安良里929 |

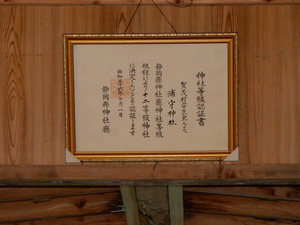

| 社格 | 無格社 延喜式内 (國玉命神社) 静岡県神社庁神社等級 十二等級神社(昭和五十六年七月一日) |

| 御祭神 | 國玉命(くにたまのかみ) |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | 稲荷社 |

| 情報源 | 浦守神社 – 静岡県神社庁 |

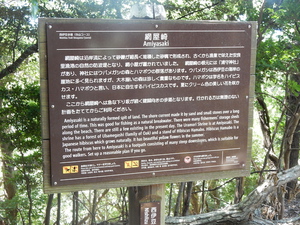

| 訪問記 | 訪問日: 2016/11/24 ここの神社、場所のわかるし、どこにあるのかもよく見える。 地元の人は船で参拝するのでしょう。 船を持ってない人間は、例大祭などの船の便が出るときに参拝するか、努力と根性で訪問するかのどちらか。 12:30 安良里港を回り込み、造船所を手前を左折、坂を登りきった場所に今回の参拝の起点があります。ここからハイキングスタート。網屋崎までは1.38km。

途中に数カ所の案内がありますが、基本的には一本道。 12:45 登り始めて1.03kmほど。田子(今山)と網屋崎への分岐路が出てきます。ここを右折して網屋崎へ向かいます。

12:50 分岐からすぐ、東屋が現れます。そこには恐ろしい文字が。

ここまでの道も、登山と考えれば楽すぎるレベルですが、遊歩道と考えるとちょっとキツめ。

登りの急な坂道はゆっくり登ればいいだけ。下の急坂は膝に負担をかけるし、登り以上に体力を消耗する。結構な急坂。ライトトレッキングブーツを履いてきて正解。これ、スニーカーだったら、膝が根をあげていたかも。 13:05 下りきり、ようやく浜辺へ。

一気に歩って35分。帰りはこの登りを考えると45分コース。 苦労して網屋崎。 突堤には鳥居。 鳥居をくぐると左に社務所の様な建物。例大祭時にはお札の配布をしているとのことなので、こちらで行うのでしょう。 その奥に社殿。 本殿前まで行き参拝。 脇には稲荷社の本殿。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[静岡県松崎町] 火産霊神社

| 社名 | 火産霊神社(ほむすびじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 火産霊神社 静岡県賀茂郡松崎町吉田16 |

| 社格 | 静岡県神社庁神社等級 一五等級神社(昭和三十五年十月一日) |

| 御祭神 | 天御中主命(あめのみなかぬしのみこと) 手置帆負命(たおきほおいのみこと) 天彦狭知命(あめのひこさしりのみこと) |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | 津島神社 稲荷神社 |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2016/11/23 Google Maps上では、「三宝大荒神神社」となっている神社。 松崎から峠に向かい、エネオスの手前の路地を左に入る。 苔むした階段を登ると鳥居、さらに階段を登り覆殿へ。 扉は鍵がかかっておらず、参拝時には扉を開けて良いようなので、開けて参拝。 また、【資料】松崎町史資料編 第一集 神社・寺院編には、天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)・手置帆負命(たおきほおいのみこと)・天彦挟知命(あめのひこさしりのみこと)の3柱が祭神であるとされているけれど。神社名である火産霊は、ご存知の通り、神産みにおいてイザナギとイザナミとの間に生まれた火の神、軻遇突智(かぐつち)の事。 正式な神社名や周囲での呼び名から考えても、火の神を祀る神社である事は間違いないだろう。ただ、資料にある祭神と一致しないところが気になる感じではある。 覆屋内の境内社には小さな本殿。中には津島神社と仲良く並んで牛頭天王の大麻収められておりました。これが資料にある津島神社なのでしょう。 |

| 御朱印 | なし |

| 由緒書 | (【資料】松崎町史資料編 第一集 神社・寺院編) —火産霊神社祭神 天御中主命(あめのみなかぬしのみこと) 手置帆負命(たおきほおいのみこと) 天彦挟知命(あめのひこさしりのみこと) 由緒 例祭日 例祭日の行事 殿字 境内社 棟札 |

[静岡県西伊豆町] 山神社

| 社名 | 山神社(やまじんじゃ) 山王宮 山神宮 |

| |

| 所在地 | 山神社 静岡県賀茂郡西伊豆町一色868 |

| 社格 | 静岡県神社庁神社等級 十四等級神社(昭和五十六年七月一日) |

| 御祭神 | 祭神 山神大明神(大山祇大神)山神社 合祀神 |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | 金毘羅権現 天王社 |

| 情報源 | |

| 訪問記 | 訪問日: 2016/11/23 資料には記載があったけれど、地図には記載がなくどこにあるんだろうかと以前から探していた場所。 綺麗に整備されており、地域の人々に信仰されているのがよくわかります。 階段を登り参拝。 中央に本殿、左右に1宇ずつ、合祀神が鎮座しています。 一色地区には穂積神社、水神社などもあるはずなんだけど…未だに不明。 |

| 御朱印 | なし |

| 由緒書 | 山神社 西伊豆町一色八六八番地(小字能山)祭神 山神大明神(大山祇大神)山神社 合祀神 環境 縁起 日本国中東海道伊豆州仁科庄一色村氏子共并堀坂村 棟札に見られる山神社の祭神名は、再建時の慶長十五年から元禄四年(一六九二)までは、山神、山神大明神、社名を山神宮としている。 合祀神 ①金毘羅権現は本殿内の左側に祀られている。棟札は四枚あり、慶応元年(一八六五)山本文之右衛門(大屋屋敷)ら十五名が、農蚕隆昌・木炭殖産を祈願して、現屋号ヤドの背戸に建立した。明治十三年の再建時に山神社境内地に遷座し、昭和二十四年に祠が老朽化したので、山神社本殿内に併祀しれた。 ②天王社は本殿内の右側に祀られている。津島神社氷室神主家の手代が頒布した神札四枚があり、牛頭天王疫病禦御立札あるいは津島神社御祓大麻とある。幟(縦九二センチメートル、巾三〇センチメートル)に、奉納牛頭天王、万延二年(一八六一)山本氏と記されている。 |

[静岡県西伊豆町] 天満天神宮(栗原)

| 社名 | 天満天神宮 |

| |

| 所在地 | 天満天神宮 静岡県賀茂郡西伊豆町中827 |

| 社格 | 無格社 静岡県神社庁神社等級 十四等級神社(昭和五十六年七月一日) |

| 御祭神 | 菅原大臣命 |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | |

| 訪問記 | 訪問日: 2016/11/23 – 仁科中学校の運動場の後ろ、隠れるように…かすかに鳥居が見える。神社だ。仁科中学校運動場の東端、栗原集落の入口を左へ入り、長光寺の方向にグランドに沿って約一〇〇メートルほどでアプローチできる。 資料によると、昔は参道があり、まっすぐに神社の鳥居に向かっていけたらしい。いつの段階かで運動場ができて分断されてしまったということのようです。ひとまず、迂回しつつアプローチ。 運動場側に廻り込み、まずは鳥居をくぐる。 鳥居の先に拝殿。 拝殿は伊豆このあたりでよく見かけるタイプ。普通の民家の玄関を開けるとその奥に本殿みたいな。 拝殿から覆殿までの階段、石段の両脇にのちに手すりをつけた模様。もともとは脇から回り込んで本殿にというスタイルのだったのかもしれません。 手すりがついたからといって、入れなくなったわけではなく。 脇の道を使えばもちろんアプローチ可。 ということで、本殿にご挨拶…覆屋には鍵。隙間から覗くと、伊豆らしく等級の表示。 小さいながらに整備された境内、地域の信仰が残っているのでしょう。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[神紋] 菊紋

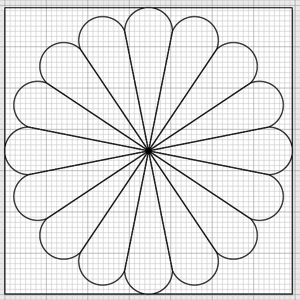

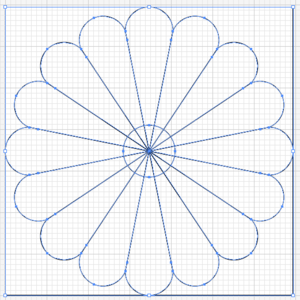

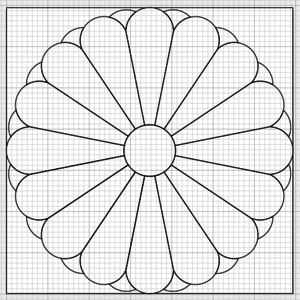

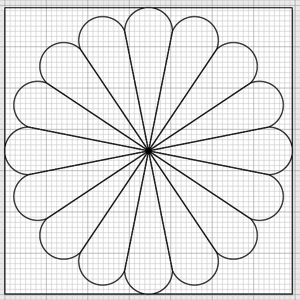

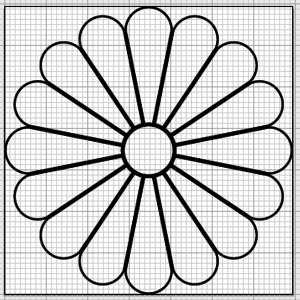

菊紋(きくもん)

菊紋は古くからある紋で、案外、幅広く利用されているけれど。

やはり、最初に頭に浮かぶのは「八重菊を図案化した菊紋」でしょう。日本においては、天皇および皇室を表す紋章と捉えられており、事実、明治期には皇族以外の菊花紋の使用が法律で禁止されています。神社も例外ではなく、明治期以降は社格の高い神社の一部を除き、菊花紋の使用が禁止されていました。

|

|

|

これらの紋を神紋として使っている神社

| 十六八重表菊紋 | |

| 陰十六菊紋 | |

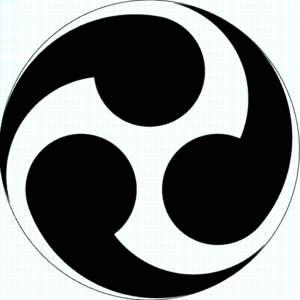

| 菊花心に三つ巴紋 | [埼玉県川口市] 横曽根神社 |

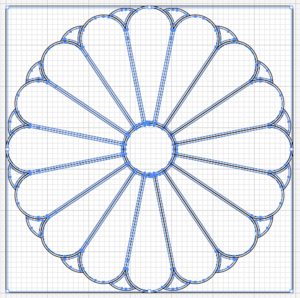

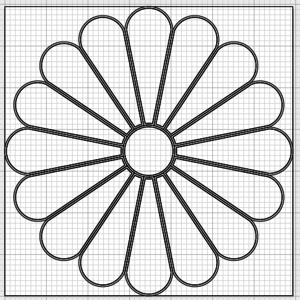

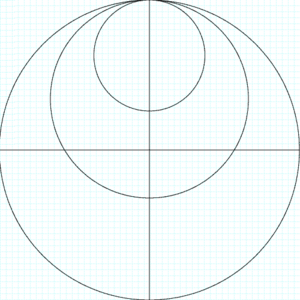

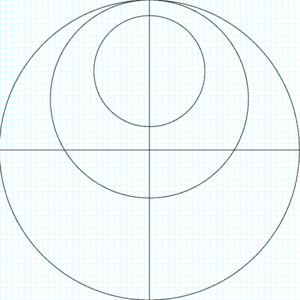

自己流Illustratorでの書き方

菊紋はコンパスと定規で簡単に書くことができます。

Illustratorで書く場合は、下記の様な手順で書くことができます。

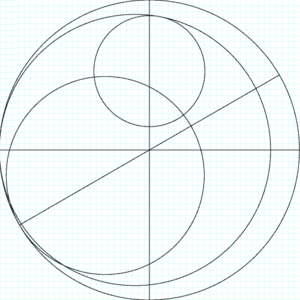

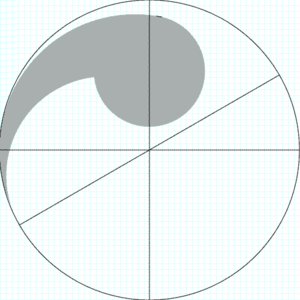

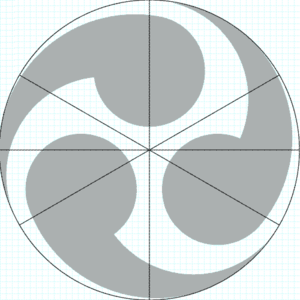

1. 十六八重表菊紋 2. 陰十六菊紋 3. 菊花心に三つ巴紋

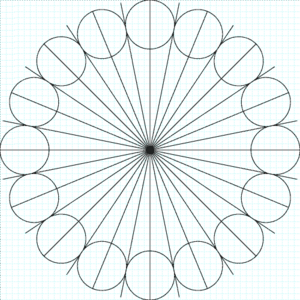

十六八重表菊紋

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する。

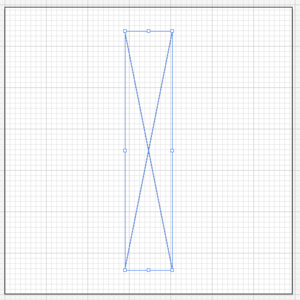

2. 425px 90度の線を引く。

3. 線を選択し、オブジェクト>変形>回転 角度 -11.25° で回転する。

4. 線を選択したまま、オブジェクト>変形>回転 角度 22.5° で回転・コピーする。

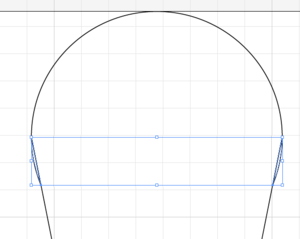

5. 直線の2線の頂点間を線引きし、その上に沿わせる様に82.913 pxの円を引く。

※ 線を引くのは円を配置するガイドとするため。

※ そのまま配置できるなら線を引く必要はない。

6. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーでバスを分解する。

7. 必要な形にパスを合体し、不要なパスを削除する。

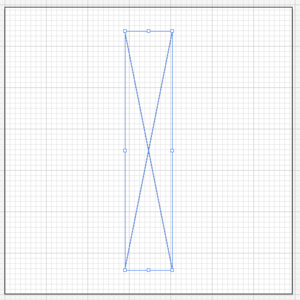

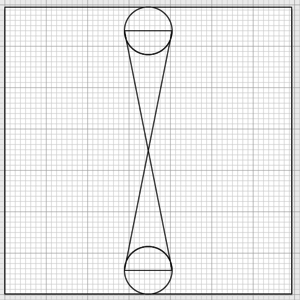

| > |  |

8. すべてのオブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>回転 角度 22.5° で回転・コピー を7回繰り返す。

9. 90px の円を引き、中心に据える

10. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーでバスを分解する。

11. 必要な形にパスを合体する。

12. 垂直にあたる部分の花弁2枚を選択し、オブジェクト>変形>回転 角度 11.25° で回転・コピーする

13. コピーしたオブジェクトとかぶる部分のみを選択し、パスファインダーでパスを分解、必要な形にパスを合体する。

14. イチョウの形の様なオブジェクトを選択し、 オブジェクト>変形>回転 角度 22.5° で回転・コピーを7回繰り返す。

15. すべてのパスを選択し、パスのオフセット

|オフセット: -3px

|角の形状: マイター

|角の比率: 4

を行う。

16. オフセットでできたオブジェクト以外のオブジェクトを全部削除する

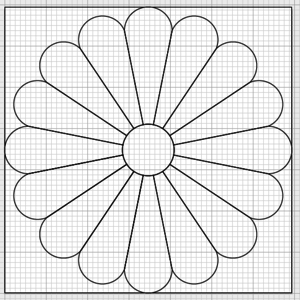

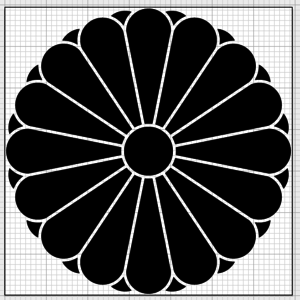

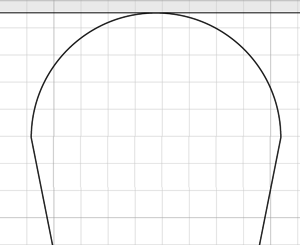

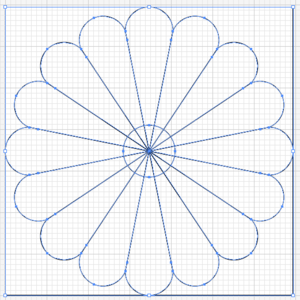

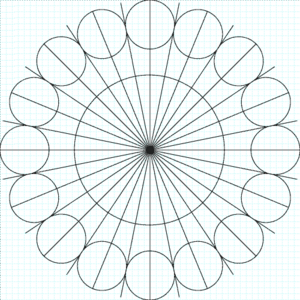

陰十六菊

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する。

2. 425px 90度の線を引く。

3. 線を選択し、オブジェクト>変形>回転 角度 -11.25° で回転する。

4. 線を選択したまま、オブジェクト>変形>回転 角度 22.5° で回転・コピーする。

5. 直線の2線の頂点間を線引きし、その上に沿わせる様に82.913 pxの円を引く。

※ 線を引くのは円を配置するガイドとするため。

※ そのまま配置できるなら線を引く必要はない。

6. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーでバスを分解する。

7. 必要な形にパスを合体し、不要なパスを削除する。

| > |  |

8. すべてのオブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>回転 角度 22.5° で回転・コピー を7回繰り返す。

9. 90px の円を引き、中心に据える

10. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーでバスを分解する。

11. 必要な形にパスを合体する。

12. すべてのパスを選択し、パスのオフセット

|オフセット: -3px

|角の形状: マイター

|角の比率: 4

を行う。

12. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーでバスを分解する。

13. 不要なパスを削除する。

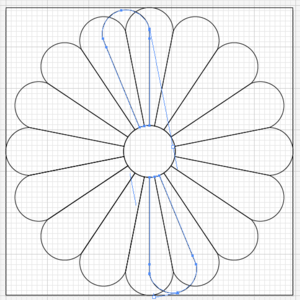

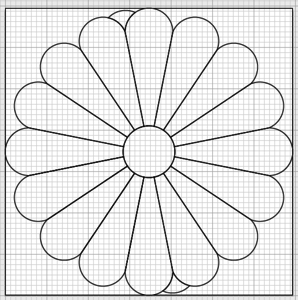

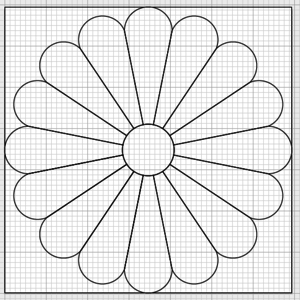

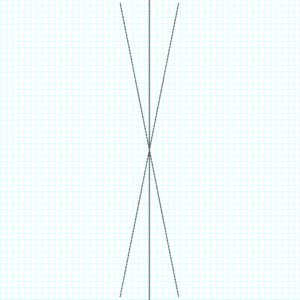

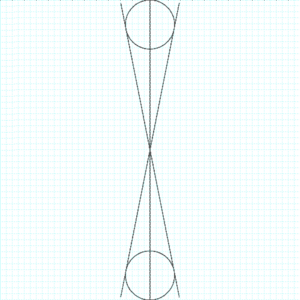

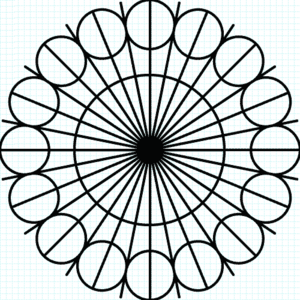

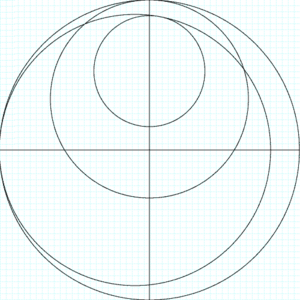

菊花心に三つ巴紋

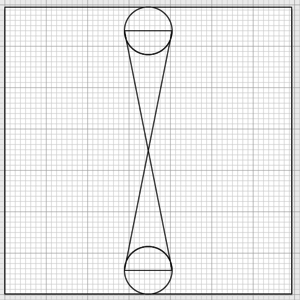

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

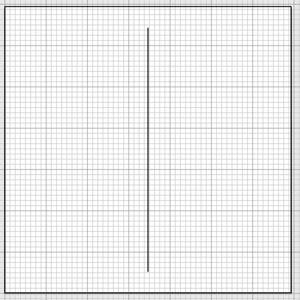

2. 線(500px 90度)を引き、カンバス中央に配置する

3. 線を選択し、オブジェクト>変形>回転から 11.25度でコピーする

4. 線を選択し、オブジェクト>変形>回転から -11.25度でコピーする

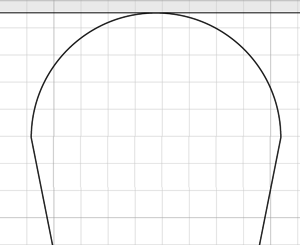

5. 円(81.8px x 81.8px)の円を2つ引き、カンバスの水平:中央、垂直:上・下に配置する

6. 斜め線(11.25度)と垂直線(90度)、円(81.8px)の上下を選択し、オブジェクト>変形>回転から 22.5度でコピーを7回繰り返す

7. 円(250x x 250px)の円を引き、カンバス中央に配置する

8. 全てを選択し、線を(線幅: 4px・丸型先端・ラウンド結合)に設定する

9. 全てを選択し、 オブジェクト>パス>パスのアウトライン ですべてのオブジェクトをアウトライン化する

10. パスファインダーで分割、その後、不要パスを削除し、パスファインダーで合体する

11. 完成した菊のオブジェクトは、一時的にカンバス外に退避させる

12. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

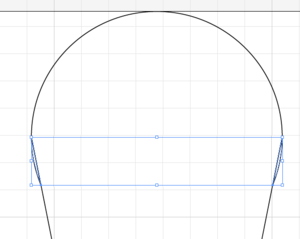

13. 線(500px 0度)と線(500px 90度) 2本の合計3本を引き、カンバスの中央に配置する

14. 円(500px x 500px)、円(330px x 330px)、円(185px x 185px)の線を引き、カンバスの水平:中央、垂直:上方に揃えて配置する

15. 円(185px x 185px)を選択し、オブジェクト>変形>移動 から 水平:0px 垂直: -26.1px で移動する

16. 円(452px x 452x)を引き、カンバスの水平:左、垂直:中央に揃えて配置する

17. 円(330px x 330px)と線(500px 90度) を選択し、オブジェクト>変形>回転 から 120度回転させる

18. 円(185px x 185px)、円(452px x 452x)、円(330px x 330px)を選択し、パスファインダーからパスを分解する

19. 巴の形となるように、必要なパスを合体、不要なパスを削除する

20. 巴と線(500px 90度)、円(500px x 500px)を選択し、オブジェクト>変形>回転 から 120度回転・コピーを2度行う

21. ガイドとして使用した巴と外周の円(500px x 500px)以外を全て削除

22. 完成した三つ巴を選択し、オブジェクト>変形>拡大・縮小 から50%に縮小する

23. 退避していたオブジェクトを元の位置に戻し、合体させる

[神紋] 葵紋

葵紋(あおいもん)

徳川氏の三つ葉葵があまりにも有名。

そのためか、徳川氏ゆかりのある神社が使用する例が見られる。浅草神社などがその例です。

ただし、これは徳川氏がパトロンとなって神紋が葵紋になったものもありますが、徳川氏の葵紋自体は「もともと崇敬する加茂神社の神紋から」家紋をとったと言われており、双方向に関係しあった事がうかがえます。

正式な名称は不明 |

これらの紋を神紋として使っている神社

| 抱き稲に二重亀甲に三つ葵紋? | [静岡県沼津市] 城岡神社 |

| 三つ葉葵紋 | |

| 丸に立ち葵紋 | |

| 二葉葵紋 | |

| 蔓三つ葵紋 |