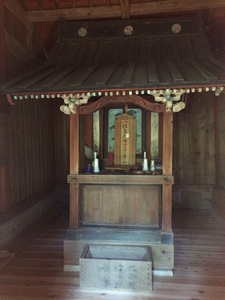

| 社名 | 火産靈神社(ほむすびじんじゃ) 火産霊神社(ほむすびじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 火産靈神社 静岡県賀茂郡松崎町門野80 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | 火産霊神社: 火産霊命(ほむすびのみこと) 高根大明神: 不詳 |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | 松崎町史資料編 第一集 神社・寺院編 |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 松崎新堤のところから山道を登る。 山に向かってまっすぐ伸びる細い道。その先に明神鳥居が見える。 拝殿は硬く閉ざされており、参拝不能。 それにしても、本当に隠れ里と言った雰囲気の集落。平地から隔絶されたような場所、アクセス道路の分かりにくさ。こんなところに家を持っていたら、本当に隠れ家と呼んでも良さそうな感じである。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | (松崎町史資料編 第一集 神社・寺院編) 由緒 門野の集落を見渡す山の斜面に南面して鎮座しており、この地域が開けた頃からの神社と言われ、また天長五年(八二八)再建とも、天長七年頃の創立とも伝えられているが、詳しいことは不明である。しかし、文字がうすくて判読困難な棟札のあることや、一メートル余の板に荒神の像を画いた御神体に応永八年(一四〇一)二月一二日と記されていること、また大久保石見守の名の見える慶長一四年(一六〇九)の棟札の存在等、地域の中でももっとも古くからあった社の一つであり、また人々の信仰も厚かった様子がうかがわれる。 なお高根大明神は、増訂豆州志稿によれば、「承応三年梅木原ヨリ遷ス」とあるが、所蔵の棟札によると、むしろ明和三年(一七六六)か文政四年(一八二一)に合祀した可能性がありそうである。特徴火産霊命(向かって右)と高根大明神(向かって左)の二殿合殿例祭日かつては七月一五日であったが、第二次大戦後はやめて現在は例祭としての祭ごとは行われていない。 |

[静岡県南伊豆町] 八幡神社(大瀬)

| 社名 | 八幡神社 |

| |

| 所在地 | 八幡神社 静岡県賀茂郡南伊豆町大瀬587 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[静岡県南伊豆町] 王子神社(大瀬)

| 社名 | 王子神社 |

| |

| 所在地 | 王子神社 静岡県賀茂郡南伊豆町大瀬587 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[静岡県南伊豆町] 熊野神社(石廊崎)

| 社名 | 熊野神社 |

| |

| 所在地 | 熊野神社 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 |

| 御朱印 | なし |

| 由緒書 | – |

[静岡県南伊豆町] 石室神社(石廊崎)

| 社名 | 石室神社(いろうじんじゃ、いしむろじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 石室神社 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎125 |

| 社格 | 延喜式内社 伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」 無格社 |

| 御祭神 | 伊波例命(いわれのみこと) |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 |

| 御朱印 | あり(300円) / 御朱印帳あり |

| 由緒書 | – |

[静岡県南伊豆町] 住吉神社(子浦)

| 社名 | 住吉神社 |

| |

| 所在地 | 住吉神社 静岡県賀茂郡南伊豆町子浦 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 子浦の駐車場の脇に鳥居、どうも国道沿いの小高く盛り上がった場所に神社がある模様。 まず、鳥居が面白い。 鳥居をくぐり、急な階段を上ると社殿。 住吉神社という事だし、子浦の漁師が祀ったものなのかと推測されますが、詳細は不明。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

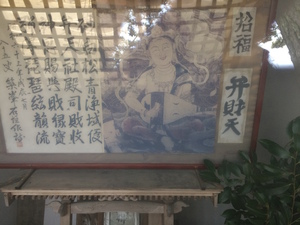

[静岡県南伊豆町] 弁財天(子浦)

| 社名 | 弁財天 |

| |

| 所在地 | 弁財天 静岡県賀茂郡南伊豆町子浦 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[静岡県南伊豆町] 伊鈴川神社(子浦)

| 社名 | 伊鈴川神社(いすずがわじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 伊鈴川神社 静岡県賀茂郡南伊豆町子浦44 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

[静岡県南伊豆町] 天神社(天神原)

| 社名 | 天神社 |

| |

| 所在地 | 天神社 静岡県賀茂郡南伊豆町天神原 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/02 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | – |

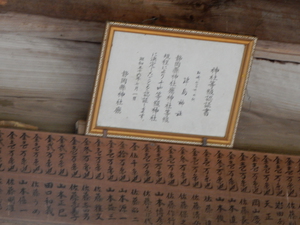

[静岡県松崎町] 津島神社(峰)

| 社名 | 津島神社 |

| |

| 所在地 | 津島神社 静岡県賀茂郡松崎町岩科南側1199 |

| 社格 | 静岡県神社庁神社等級規定十一等級 |

| 御祭神 | 素戔嗚尊(津島神社) 八王子(若宮権現) |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | 秋葉神社 稲荷神社 |

| 情報源 | 松崎町史資料編 第一集 神社・寺院編 |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/05/01 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | 祭神 素戔嗚尊(津島神社) 八王子(若宮権現)由緒 創立年月が不詳。中村の集落から東の段への登り道の直線約一〇 〇メートルは、昭和五〇年代までは立派な石畳となっていた。ここ は古くから「宮坂」と呼ばれ、かつての島津神社の参道と言われて いる。このように、社殿はもとは岩科川をはさんで現在地の北、天 王片の地にあったが、水害で山崩れにあい移転したと言い伝えられ ている。この伝承に関連していると考えられるのが寛文四年(一六 六四)の棟札であるが、ここには「修理」と記されていて、遷宮に ついての記載はない。水害は「峯村大海波涛涌く」とか「江水逆流 す」などとの記録から、寛文二年の西日本大地震による津波とも考え られるが、この地震による津波が伊豆西海岸を襲ったという記録は 見あたらない。一方、若宮権現の同年九月の棟札によれば、暴風雨あるい は山津波の可能性もあながち否定できない。現本殿は、文化一三年 (一八一六)大工、初代石田半兵衛らによるものである。特徴 津島神社(向かって右)と若宮権現(向かって左)の二殿相殿 例祭日 七月一五日前後の日曜日 従来は七月一五日に本祭りを行っていたが、近年になってあらた められた。 |