波紋(なみもん)

波の模様を紋章としたもの。

雲紋同様に、波の形が微妙に異なる紋が多く、どこまでが揺らぎなのか、どこからが別の紋なのか判断に苦しむ事も多い。

|  → 鱗紋 |

これらの紋を神紋として使っている神社

| 波に三つ鱗紋 | 辨財天社(静岡県西伊豆町) |

| 対い波紋 |

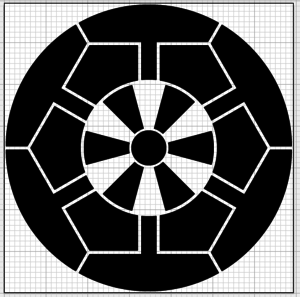

亀甲紋は、北方を守護する玄武を表象する紋で、出雲大社(大国主命)や香取神宮を表す紋としても知られる。

|

|

|

|

| 二重亀甲紋 | |

| 二重亀甲に有の字紋 | |

| 二重亀甲に大の字紋 |

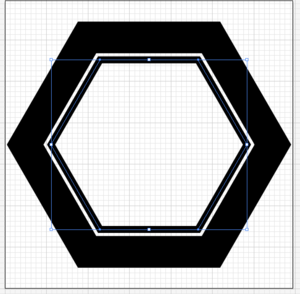

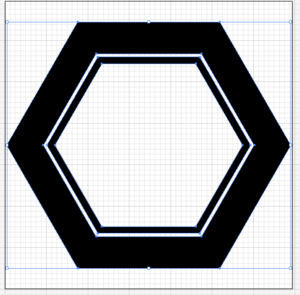

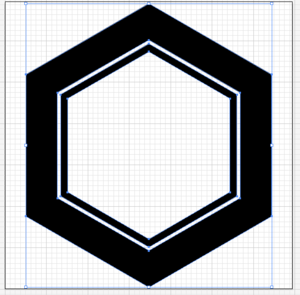

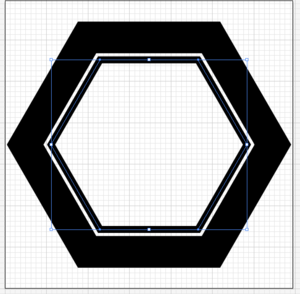

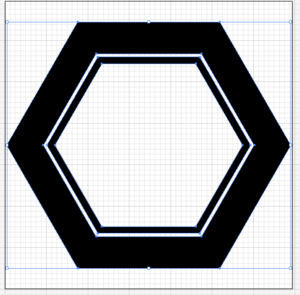

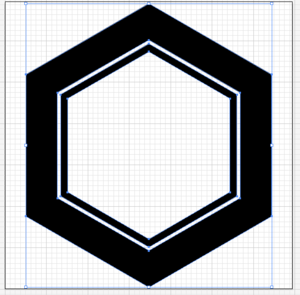

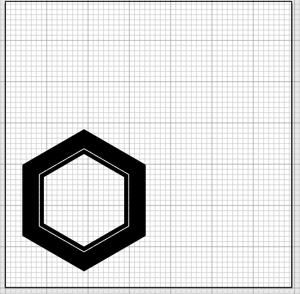

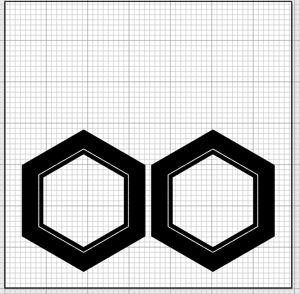

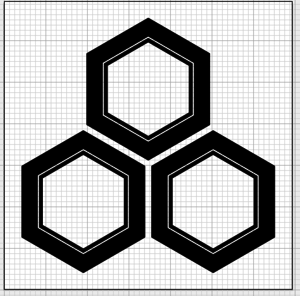

1.二重亀甲紋 2.三つ盛り二重亀甲紋

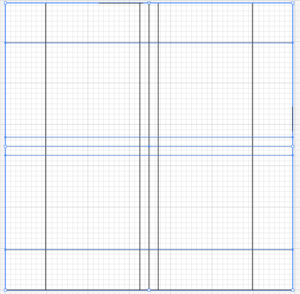

1. 500px x 500px のカンバスを作成する

2. 多角形(半径:215px 辺の数:6) を引き、線の太さを 55pxにする

3. 多角形(半径:170px 辺の数:6) を引き、線の太さを 12pxにする

4. 2つの多角形を選択し、オブジェクト>パス>パスのアウトライン でアウトライン化する

5. オブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>回転 から90°回転する

6. オブジェクトをカンバスの中心に配置する

1. 500px x 500px のカンバスを作成する

2. 多角形(半径:215px 辺の数:6) を引き、線の太さを 55pxにする

3. 多角形(半径:170px 辺の数:6) を引き、線の太さを 12pxにする

4. 2つの多角形を選択し、オブジェクト>パス>パスのアウトライン でアウトライン化する

5. オブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>回転 から90°回転する

6. オブジェクトをカンバスの中心に配置する

7. オブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>拡大・縮小 で50%縮小する

8. オブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>移動から 水平:225px 垂直:0px 移動・コピーする

9. オブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>移動から 水平:112.5px 垂直:195px 移動・コピーする

文字の意匠を紋章として使用したもの。

「卍」は漢字でもあるので、万字紋も文字紋の一種なんでしょうね。

|

|  丸に示紋 丸に示紋→ YouTube |

→ 亀甲紋 |  → 亀甲紋 |

| 丸金紋 | |

| 丸に金文字紋 | 金毘羅神社(群馬県桐生市)(美和神社 境内社) 金刀比羅神社(静岡県沼津市) |

| 丸に示紋 | 四柱神社(長野県 松本市) |

| 社名 | 宮城氷川神社(みやぎひかわじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 宮城氷川神社 東京都足立区宮城1-38 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | 素戔嗚尊 伊弉諾尊、伊邪那美尊(三峰神社) 木花咲邪媛命(浅間神社) 宇迦御魂命(稲荷神社) |

| 神紋 | 左三つ巴紋 |

| 摂末社 | 稲荷神社 水神宮 浅間神社 三峰神社 |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/08/18 東京なのに宮城? 由緒書きを見ると、荒川放水路周辺らしく、放水路工事の際に移転しているとのこと。 公園の隣、明神鳥居をくぐると氷川神社の境内。 社殿左の水神宮、いろいろ資料を調べているけど、どうも資料が出てこない。 氷川神社の賽銭箱には左三つ巴紋。 |

| 御朱印 | なし? – 江北氷川神社の兼務社 |

| 由緒書 | 創建は不詳なれど、古くは豪族の館跡に創建されたと伝う。しかしながら、 大正2年の荒川放水路建設工事にともない社殿を移築しなければならなくなり、現在の地に遷座しました。 境内には足立姫をお奉りしたと伝えられる富士浅間神社・稲荷神社・三峰神社があります。 |

| 由緒 | 宮城氷川神社由緒 祭神 素盞嗚尊 例祭 毎年九月十五日 当社の由緒は旧記を欠きその詳細は明らかではない。しかし按ずるに南北朝時代(一三一八ー九二)の昔武蔵国豊島郡一円を領していた豊島重信の子重中が新たに足立郡宮城の地を開発し、宮城八郎と称して居館をこの地に構えたとき守護神として足立郡大宮郷(現埼玉県大宮市)に鎮座する式内社(延喜式神名帳記載)武蔵一ノ宮氷川神社の分霊を勧請して祀ったのが始めである。そのころ宮城の地名はすでに足立姫による姫の父足立庄司宮城宰相の名に基づき、地名として存在していたものと考えられるが伝説による人物は、人皇四十八代聖武天皇の神亀天平時代(七二四ー四八)の人なれば、その実在必らずしも信ずべきにあらず。重中の後四代の子宮城泰業のころ泰業は相州小田原(現神奈川県小田原市)の北條氏に属し、武蔵国岩槻城(現埼玉県岩槻市)にあったが天正十八年(一五九〇)七月北條氏政が豊臣秀吉によって滅ぼされたとき宮城氏も亦北條氏と共に滅びた。しかし守護神は宮城氏没落後も猶この地に鎮座し、江戸時代宮城の地が近世村落として成立したとき、改めて鎮守社として之を祀り、十一面観世音菩薩を本尊とした。蓋し神仏習合によるものである。 が摂社として祭祀されている。 昭和六十二年正月朔日 |

| 社名 | 駒込天祖神社(こまごめてんそじんじゃ) 駒込神明宮 |

| |

| 所在地 | 朝日氷川神社 東京都文京区本駒込3-40-1 |

| 社格 | 村社 駒込村総鎮守 |

| 御祭神 | 天照大御神(あまてらすおおみかみ) 宇迦御魂命 (うかのみたまのみこと) – 鎮火稲荷神社 |

| 神紋 | 花菱紋 |

| 摂末社 | 鎮火稲荷神社(ちんかいなりじんじゃ) 三社合祭社(さんしゃごうさいしゃ) – 榊神社(さかきじんじゃ) : 須賀神社(すがじんじゃ) : 戸隠熱田神社(とがくしあつたじんじゃ) |

| 情報源 | 文京区 天祖神社(てんそじんじゃ) |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/08/19 駒込駅より徒歩範囲。都道455線より入った場所に鎮座。 ちなみに駐車スペースはなく、また路上駐車ができる様な道路上の余裕もありません。 住宅街の一角、細い路地の入り組んだ地域だけに、ちょっと狭苦しい感じがするけれど、境内に入ってしまうと、いかにも神域という空気が感じられます。 社頭から…まず、社号標を右手に見ながら、神明鳥居をくぐると境内。 拝殿横には社務所があり、そこで御朱印がいただけます。 |

| 御朱印 | あり(300円) – 社務所にて:書き置きの場合あり |

| 由緒書 | 天祖神社 江戸時代、駒込の氏神として、神明さまと呼ばれ、里人に親しまれてきた。社伝によると、文治5年(1189)源頼朝が奥羽征伐(藤原泰衡追討)の途中、この地に立ち寄り、夢のお告げで、松の枝に大麻(伊勢神宮のおふだ)がかかっているのを見つけた。頼朝は、討伐のよい前触れと喜び、この地に神明(天照大神)を祭ったのが、この神社の起源と言われる。社殿の様式は、神明造り。 ー郷土愛をはぐくむ 文化財ー |

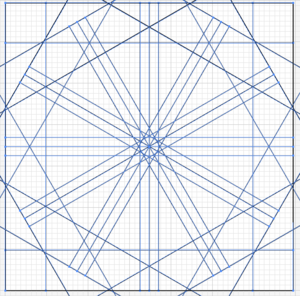

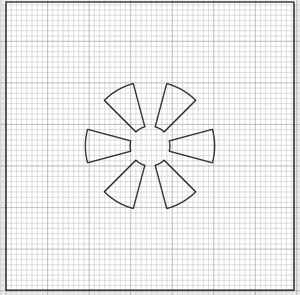

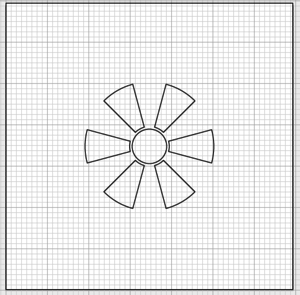

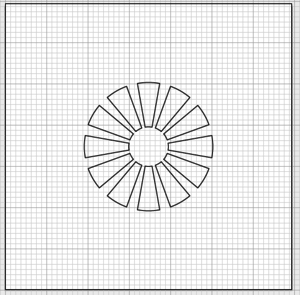

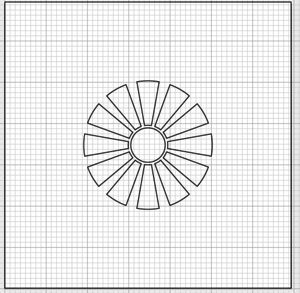

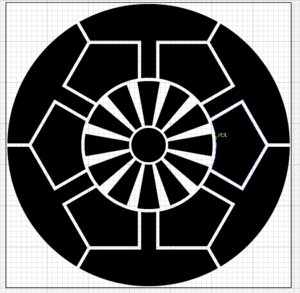

牛車の車輪の意匠から作られたと言われ、別名、源氏車。

車輪のスポークの数で呼称がかわり、8本のスポークがある場合は八本骨車、12本れば、十二本骨源氏車の様に呼称する。

|

|

| 六本骨源氏車 | |

| 十二本骨源氏車 |

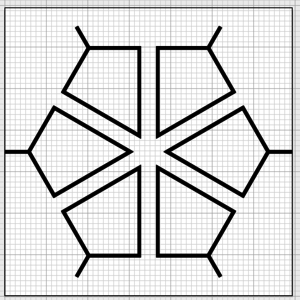

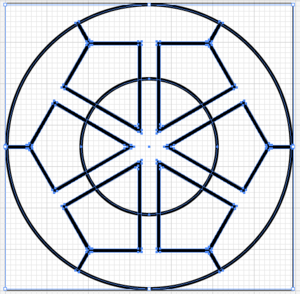

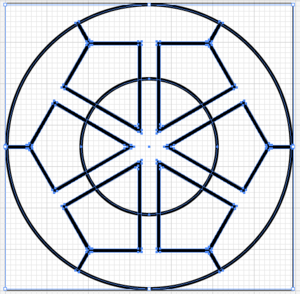

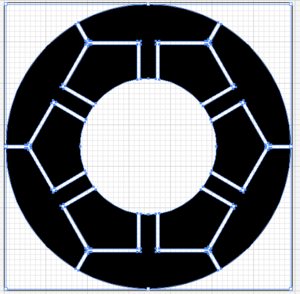

1.六本骨源氏車 2. 榊原源氏車

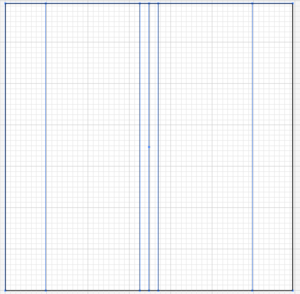

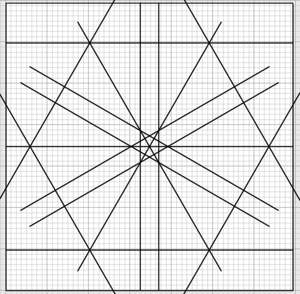

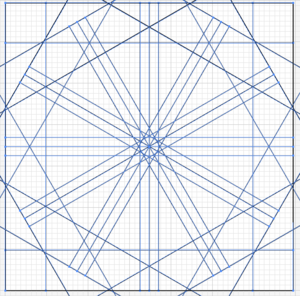

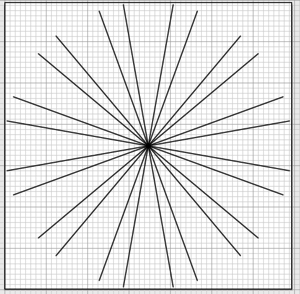

1. 500px x 500px のカンバスを作成する

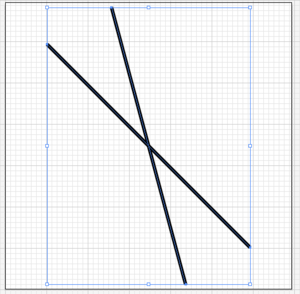

2. 線(500px 90度 6pt)をカンバスの中央に引く。

3. 線(500px 90度 6pt)を選択し、オブジェクト>変形>移動で4本コピーする

| 水平16px 垂直0px コピー

| 水平-16px 垂直0px コピー

| 水平180px 垂直0px コピー

| 水平-180px 垂直0px コピー

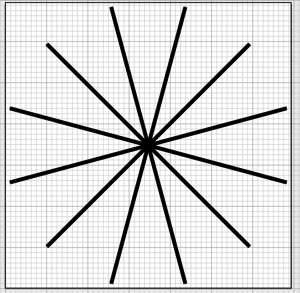

4. 線5本をグループ化し、オブジェクト>変形>回転 から、90度回転コピーする

5. すべてのオブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>回転 から、60度回転コピーを2回繰り返す

6. 不要な直線を削除し、整理する

7. オブジェクト>パス>パスのアウトライン で直線のパスをアウトライン化する。

8. パスファインダー>分割 でパスを分割する

9. 不要なオブジェクトを削除し、整理する

10. パスファインダー>合体 でパスを合体する

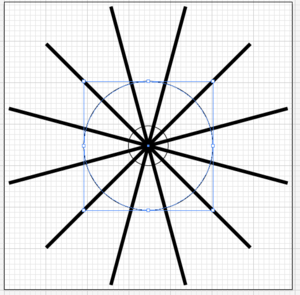

11. 円(494px x 494px 6pt)と円(236px 236px 6pt)を書き、カンバスの中心に配置する

12. カンバスの中心に据えた円2つをオブジェクト>パス>パスのアウトライン でアウトライン化する。

13. パスファインダー>分割 でパスを分割する

14. 不要なオブジェクトを削除し、整理する

15. すべてのオブジェクトをグループ化し、カンバス外に一時退避させる

16. 線(500px 90度 6pt)をカンバスの中央に引く

17. オブジェクト>変形>回転 15度 回転し、さらにオブジェクト>変形>回転 30度回転・コピーする

18. 線2本をグループ化し、オブジェクト>変形>回転 60度回転・コピー を2回繰り返す

19. 円(224px 224px 1pt)と円(69px 69px 1pt)

20. パスファインダー>分割 でパスを分割する

21. 不要なオブジェクトを削除し、整理する

22. 円(60px 60px 1pt)を引き、カンバスの中心に配置する

23. 退避していた車輪外周部分をカンバスに戻す

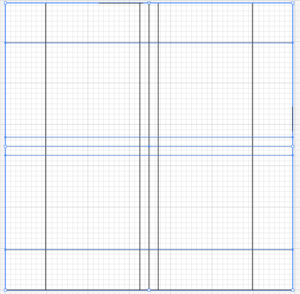

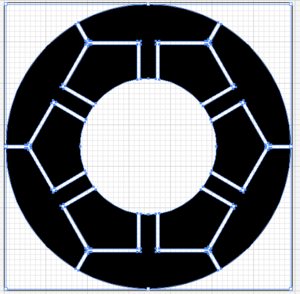

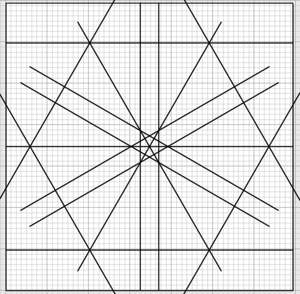

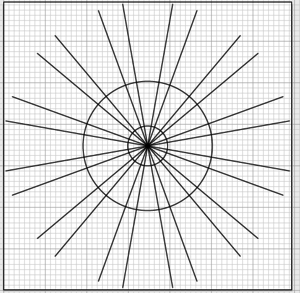

1. 500px x 500px のカンバスを作成する

2. 線(500px 90度 6pt)をカンバスの中央に引く。

3. 線(500px 90度 6pt)を選択し、オブジェクト>変形>移動で4本コピーする

| 水平16px 垂直0px コピー

| 水平-16px 垂直0px コピー

| 水平180px 垂直0px コピー

| 水平-180px 垂直0px コピー

4. 線5本をグループ化し、オブジェクト>変形>回転 から、90度回転コピーする

5. すべてのオブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>回転 から、60度回転コピーを2回繰り返す

6. 不要な直線を削除し、整理する

7. オブジェクト>パス>パスのアウトライン で直線のパスをアウトライン化する。

8. パスファインダー>分割 でパスを分割する

9. 不要なオブジェクトを削除し、整理する

10. パスファインダー>合体 でパスを合体する

11. 円(494px x 494px 6pt)と円(236px 236px 6pt)を書き、カンバスの中心に配置する

12. カンバスの中心に据えた円2つをオブジェクト>パス>パスのアウトライン でアウトライン化する。

13. パスファインダー>分割 でパスを分割する

14. 不要なオブジェクトを削除し、整理する

15. すべてのオブジェクトをグループ化し、カンバス外に一時退避させる

16. 線(500px 90度 6pt)をカンバスの中央に引く

17. オブジェクト>変形>回転 20度 回転し、さらにオブジェクト>変形>回転 20度回転・コピーする

18. 線2本をグループ化し、オブジェクト>変形>回転 30度回転・コピー を5回繰り返す

19. 円(224px 224px 1pt)と円(69px 69px 1pt)

20. パスファインダー>分割 でパスを分割する

21. 不要なオブジェクトを削除し、整理する

22. 円(60px 60px 1pt)を引き、カンバスの中心に配置する

23. 退避していた車輪外周部分をカンバスに戻す

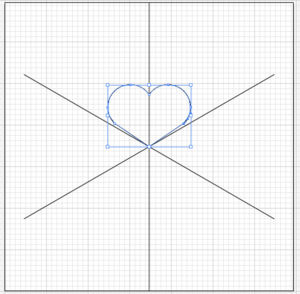

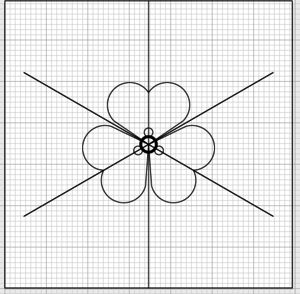

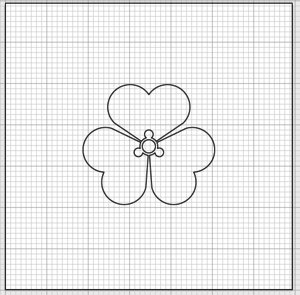

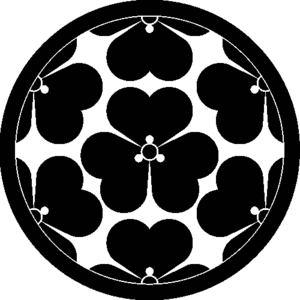

別名: 片喰紋

|

| 七つ片喰紋紋 |

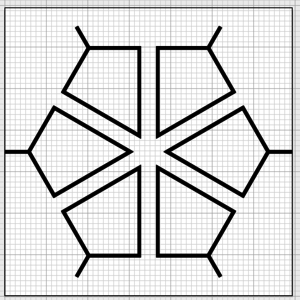

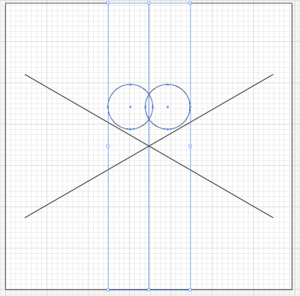

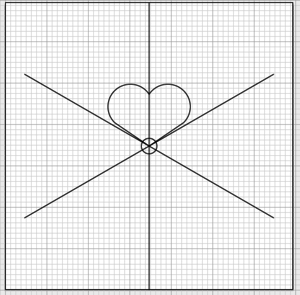

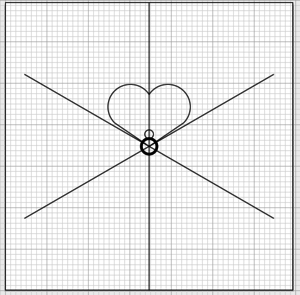

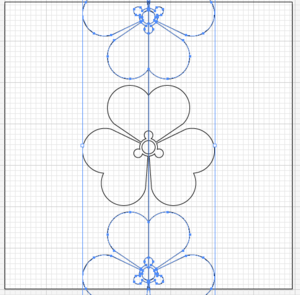

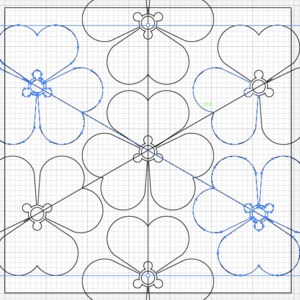

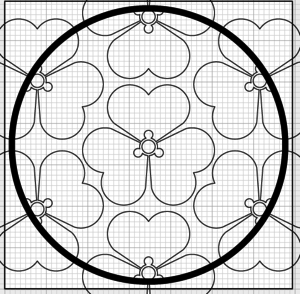

1. 500px x 500pxのカンバスをとる

2. 直線(500px 90度)をカンバスの中央に引く

3. 直線を選択し、120度回転・コピーを2回行う

4. 円(78px x 78px)をカンバスの中心に書く

5. 78pxの円を選択し、オブジェクト>変形>移動 で移動・コピーする

| 水平: -32.5px

| 垂直: 68.5px

6. 中心にある78pxの円を選択し、オブジェクト>変形>移動 で移動する

| 水平: 32.5px

| 垂直: 68.5px

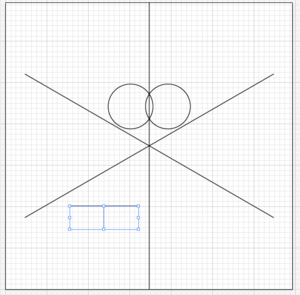

7. カンバス外に直線(120.15px 0度)と直線(40.5px 90度)を引き、「水平方向中央に整列」「垂直方向上に整列」させる

8. 2直線の頂点を使用し、二等辺三角形のパスを作る。

9. 作成した二等辺三角形をカンバスの中心に頂点を当てる形で配置する。

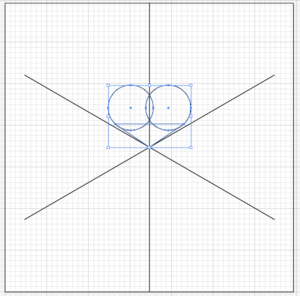

10. 中心に配置した円以外の2つの円と二等辺三角形を選択し、パスファインダーで合体させ、抜けている部分のパスを削除する。

11. 円(27px x 27px)をカンバスの中心に書く

12. 円(27px x 27px)に隣接する様に円(15px x 15px)を配置する

13. 円(27px x 27px)の線の太さを4pxにし、パスのアウトラインを行う

14. ハートマークと円(15px x 15px)、直線を選択し、120度で回転・コピーを2回行う

15. コピーで発生した直線3本を削除する

16. 全てのオブジェクトを選択し、パスファインダーで分割、必要のないパスを削除してオブジェクトを作る

17. オブジェクトをグループ化する

18.グループ化したオブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>移動 で移動・コピーする

| 水平: 0px

| 垂直: -220px

19.グループ化したオブジェクトを選択し、オブジェクト>変形>移動 で移動・コピーする

| 水平: 0px

| 垂直: 220px

20. 直線(500px 90度)をカンバスの中央に引き、すべてのオブジェクトを選択し、120度で回転・コピーを2回行う

21. 直線をすべて削除する

22. 円(475px 太さ25px)を書き、パスのアウトラインをとる

23. 全選択し、パスファインダーで分割、余計なパスを削除する

24. 円(450px 太さ8px)を書き、パスのアウトラインをとる

祇園守とは、京都東山の八坂神社が発行する牛頭天王の護符。

|

| 祇園守紋 |

祇園守紋はコンパスと定規で簡単に書くことはできません。

名前の通り、銭を図案化した紋章です。銭は富を表すものであるのであるが、三途の川の渡賃の様な信仰の一端でもあります。

六連銭(むつれんせん)は、真田六文銭として有名です。

| 永楽銭紋 平安紋鑑 No.せ-016  | 天保紋 平安紋鑑 No.せ-017  | – 平安紋鑑 No.せ-018  |

| 浪銭紋(其一) 平安紋鑑 No.せ-019  | 浪銭紋(其二) 平安紋鑑 No.せ-020  | 裏銭紋 平安紋鑑 No.せ-021  |

| 三盛文銭紋 平安紋鑑 No.せ-022  | – 平安紋鑑 No.せ-023  | 四つ重銭紋 平安紋鑑 No.せ-024  |

| 真田銭紋 平安紋鑑 No.せ-025  | – 平安紋鑑 No.せ-026  | – 平安紋鑑 No.せ-027  |

| 浪銭紋(其二) 平安紋鑑 No.せ-021 |

| 裏銭紋 平安紋鑑 No.せ-021 |

| 四つ重紋 平安紋鑑 No.せ-024 |

| 真田銭紋 平安紋鑑 No.せ-025 |