| 社名 | 大宮神社 |

|

| 所在地 |

千葉県市原市五井1597 |

| 社格 | 村社 |

| 御祭神 | 國常立命(くにのとこたちのみこと)

天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)

大己貴命(おおなむちのみこと)境内社 菅原道真 – 大宮天神社

月讀命(つきよみのみこと) – 三夜神社

埴山姫命(はにやまひめのみこと) – 鎮地神

武速素戔嗚尊(たけはやすさのをのみこと) – 疱瘡神社

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと) – 三峰神社

道祖神(どうそじん)、八衢彦命(やちまたひこのみこと) – 道睦神

大山祇命(おおやまつみのみこと) – 日枝神社

木之花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと) – 子安神社 |

| 神紋 | 五三桐紋 |

| 摂末社 | 大杉神社(あんばさま)

祓戸大神

浅間神社(富士塚)

大宮天神社

三夜神社(さんやさま)

鎮地神(ちぢのかみ)

疱瘡神社(ほうそばばさま)

三峰神社(みつみねさま)

道睦神(どうろくじん)

日枝神社(ひえじんじゃ)

子安神社

湯殿山

忠魂碑 |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/11/23 駅より徒歩5分ほど。

比較的大きな社地を持つ神社のようです。 一の鳥居をくぐり、進むと立派な社殿。その手前には左右に境内社。

境内社の浅間神社。鳥居の後ろには「富士塚」。登山できるような筋はあるものの、現在は登山禁止となっている模様です。

久しぶりに富士塚を見たなぁ…と、その脇に目を向けると、こっちも珍しい文字。

ちょうど天神社の裏に隠れるように「扶桑教」の文字の刻まれた石碑。扶桑教は富士講から派生した教派神道の一派ですので、まぁ、富士塚と一緒にあるのは不思議ではないけれど。久々に扶桑教の文字を見たような気がする。 駐車場は社殿裏と参道脇に2箇所。 |

| 御朱印 | あり(300円) – 社務所にて |

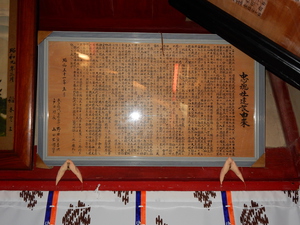

| 由緒書 | 上総国五井 大宮神社 御由緒 社伝によれば、第十二代・景行天皇の御代、日本武尊が御東征された檻の御創建と伝わる。

社名の「おおみや」とは、かつての広大な境内地に由来する。治承四年(一一八〇年)には

源頼朝が当社に参詣し、奉幣祈願したとの記録がある。また、小田原の北条氏が戦勝祈願

の際に太刀一振りを奉納している。江戸時代には開運・殖産・農業・漁業への守護の御神徳

より近隣二十八ヶ村の総鎮守として庶民の信仰を集めた。

現在では地域の鎮守とともに、京葉臨海工業地帯の各会社の守護神として広く崇敬を集

めている。平成二十五年に二二〇年ぶり(寛政五年以来)の本殿改修をを行い御神威もいよい

よ灼かとなった。 御祭神 國常立命(くにのとこたちのみこと)

生命力が宿る大地を形成した神。国土の永遠性をあらわす神。

天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)

太陽のように光り輝く御神徳で高天原を治める神であり、皇室の御祖先神。日本民族の総氏

神と仰がれている神。

大己貴命(おおなむちのみこと)

一般にだいこくさまと親しまれている神。大国主神(おおくにぬしのかみ)との呼ばれている

国土開拓の神であるとともに、農業・産業の恵を授ける神。 |

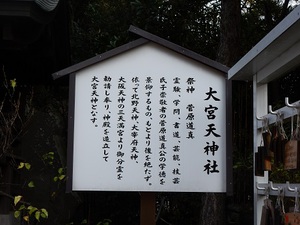

| 由緒書 | 大宮天神社 祭神 菅原道真 霊験、学問、書道、芸能、技芸

氏子崇敬者の菅原道真公の学徳を

敬仰するもの、もとより後を絶たず。

依って北野天神、太宰府天神、

大阪天神の三天満宮より御分霊を

勧請し奉り、神殿を造立して

大宮天神となす。 |

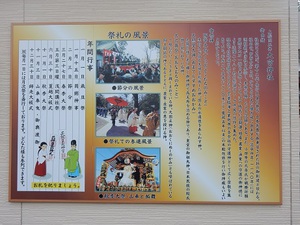

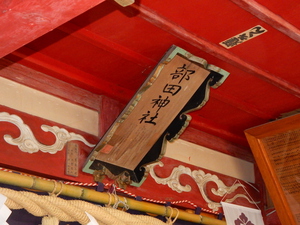

社頭 一の鳥居 参道 二の鳥居 大杉神社 浅間神社 浅間神社 富士塚 富士塚(登山禁止) 天満宮 天満宮 天満宮 天満宮 神紋 子安神社 子安神社 社殿 境内社 境内社 境内社 境内社 境内社 境内社 境内社 境内社 社殿 社殿 富士塚 | 社名 | 部田神社(へだじんじゃ) |

|

| 所在地 |

静岡県沼津市戸田1585 |

| 社格 | 延喜式内(部多神社)

郷社(明治六年八月) |

| 御祭神 | 大國主命

熊野櫲樟日命(日枝神社)

猿田比古命(八衢神社)

應神天皇(八幡宮)

大日孁貴命(大神宮)

級長戸邊命(龍田神宮)

級長津彦命(龍田神宮)

聖徳太子(厩戸神社) |

| 神紋 | 五三桐紋 |

| 摂末社 | 日枝神社

八衢神社

八幡宮

大神宮

龍田神宮

厩戸神社

忠魂社 |

| 情報源 | 部田神社 – 静岡県神社庁 |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/01/04 戸田の市街地から戸田峠の方に進むこと数分。

右手の細道に入るとそこに神社。 新道・旧道の間に鎮座しており、ただ車で走っているだけだと存在に気が付かないかも。 ただ、社地は比較的広く、社殿も迫力がある感じ。 社殿の扉は閉ざされているが、入り口には紙が貼られており、自由に中に入って参拝してよいとのこと。ここは有難くしたがって参拝させてもらう。 どうも伊豆という土地は大盤振る舞いの気質なんだろうか。

ここもご自由に社殿へどうぞだし、ほかでも、拝殿ではなく脇から階段で本殿へどうぞだったり。 社殿裏手には境内社 |

| 御朱印 | |

| 由緒書 | 部田神社 祭神 大国主命

例祭日 十月九日 由緒 当社の創建は古く、延喜式神名帳(九二七)伊豆国那賀郡二十二座の内、部多神社にて伊豆国神階帳(一三四二)従四位上へたの明神に座すと伝う。

古来西伊豆地方の総鎮守として近隣の尊崇厚く氏神社として農漁商工業の守護神福の神として崇敬あつい。

境内には千数百年経た神木、鬱蒼として南隣の妙法蓮華寺は往古当社の別当なるべしと伝へられる。

天正二十年(一五九〇)九月再建明治六年八月郷社に列っす。

境内 四百二十四坪

社殿 両部造

境内社 三社、日枝神社 熊野櫲樟日命 八衢神社-猿田比古命 八幡宮-應神天皇

相殿二社 大神宮-大日孁貴命 龍田神宮 級長戸邊命 級長津彦命 厩戸神社- 聖徳太子 忠魂社 |

| 社名 | 日枝神社(ひえじんじゃ) |

|

| 所在地 |

静岡県伊豆市修善寺 |

| 社格 | |

| 御祭神 | |

| 神紋 | |

| 摂末社 | |

| 情報源 | |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/01/03 所用で修善寺。

ついでに特に用事もないが修禅寺へ。

そのまたついでにお隣の鎮守へ。 温泉街の建物の隙間。気をつけてみないと通り過ぎてしまいそうな場所。

覗き込むと明神鳥居がお出迎え。 参道を進むと社殿。 ともかく立派な木が幾本も立っており、心が落ち着く感じ。

こういう木の感じこそが、神社の神域であると感じさせる。 社殿右には社務所。御朱印の授与を行っておりました。

常に誰かがおられるのか、正月だからかは聞きそびれたけれど…。

社殿左奥には不明の境内社が数宇。 修善寺というと温泉に入って修禅寺に詣でるというのが定番な感じ。

修禅寺も悪くわないけれど、それよりこっちの方が歴史を感じられそうだ。 |

| 御朱印 | あり |

| 由緒書 | 日枝神社 日枝神社は修禅寺の鬼門に当たり、弘法大師の建立と言われている。明治元年(1868年)の神仏分離令により分離されたもので、もとは修禅寺の山王社(鎮守)であった。毎年10月18日、19日には例祭が行われ、18日の前夜祭には神輿が練り歩き、威勢の良い掛け声が温泉場中に響き渡る。

境内には夫婦杉の大木や、静岡県指定天然記念物の一位樫などがそびえ立っている。一位樫は九州地方に育成する木で伊豆では珍しい。

また源範頼が幽閉され住んでいたという信功院跡(庚申塔のみ現存)もある。 |

Traditional Japanese Life