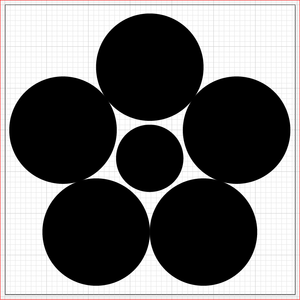

稲紋(いねもん)

熊野神社に奉仕する神官、氏子などが用いる代表的な家紋。

京都・伏見稲荷の神紋としても有名で、稲荷神社でよく見かける紋でもある。

稲荷は稲生りであり、実りを意味する稲紋も自然である。

|

|

|

これらの紋を神紋として使っている神社

| 抱き稲紋 |

熊野神社に奉仕する神官、氏子などが用いる代表的な家紋。

京都・伏見稲荷の神紋としても有名で、稲荷神社でよく見かける紋でもある。

稲荷は稲生りであり、実りを意味する稲紋も自然である。

|

|

|

| 抱き稲紋 |

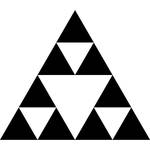

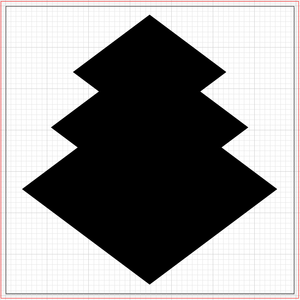

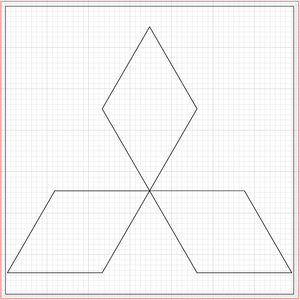

鱗紋は、古くからある三角形の幾何学模様で、魚や蛇の鱗を連想されることから「鱗紋」と呼ばれる。竜神の霊力という魔除けの力を信じられており、家紋として利用されるようになったといわれている。北条時政が江ノ島弁財天に子孫繁栄を祈願したとき、大蛇が神託を告げ、三枚の鱗を残して消えたことに由来するともいわれる。

| 丸に鱗紋 平安紋鑑 No.う-132  | 二重輪に二つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-133  | -紋 平安紋鑑 No.う-134  |

| -紋 平安紋鑑 No.う-135  | 三つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-136  | 丸に三つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-137  |

| 糸輪に陰三つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-138  | -紋 平安紋鑑 No.う-139  | -紋 平安紋鑑 No.う-140  |

| 三つ組合鱗紋 平安紋鑑 No.う-141  | 持合七つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-142  | 五つ鱗車紋 平安紋鑑 No.う-143  |

| 六つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-144  | -紋 平安紋鑑 No.う-145  | -紋 平安紋鑑 No.う-146  |

三つ盛り三つ鱗紋 | 頭合わせ二つ鱗 | 波に三つ鱗紋 【この紋を使用している寺社】 |

| 丸に鱗紋 平安紋鑑 No.う-132 |

| 三つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-136 |

| 丸に三つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-137 |

| 三つ組み合せ鱗紋 平安紋鑑 No.う-141 |

| 持合七つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-142 |

| 五つ鱗車紋 平安紋鑑 No.う-143 |

| 六つ鱗紋 平安紋鑑 No.う-144 |

万字紋は、仏教の吉祥を表す紋して用いられています。万字紋は別に卍紋と表記する場合もある。仏教との関係から、仏閣の地図記号としても使用される。カギの向いている方向から左万字、右万字と呼ばれる。左万字は正万字、右万字を逆万字とも呼ぶ。

| 万字紋 平安紋鑑 No.ま-132  | 右万字紋 平安紋鑑 No.ま-133  | 丸に左万字紋 平安紋鑑 No.ま-134  |

| 丸に角立万字紋 平安紋鑑 No.ま-135  | – 平安紋鑑 No.ま-136  | – 平安紋鑑 No.ま-137  |

| 五つ割平万字紋 平安紋鑑 No.ま-138  | 平万字崩し紋 平安紋鑑 No.ま-139  | 角立万字崩し紋 平安紋鑑 No.ま-140  |

| – 平安紋鑑 No.ま-141  | 万字崩し菱紋 平安紋鑑 No.ま-142  | – 平安紋鑑 No.ま-143  |

| 丸万字紋 平安紋鑑 No.ま-144  | 陰丸万字紋 平安紋鑑 No.ま-145  | – 平安紋鑑 No.ま-146  |

| – 平安紋鑑 No.ま-147  | 変り万字紋 平安紋鑑 No.ま-148  | – 平安紋鑑 No.ま-149  |

| 細輪に捻万字菱紋 平安紋鑑 No.ま-150  | 四つ万字崩し紋 平安紋鑑 No.ま-151  | – |

万字巴紋 | 鎌万字紋 | – |

| 万字紋 平安紋鑑 No.ま-132 |

| 右万字紋 平安紋鑑 No.ま-133 |

| 丸に左万字紋 平安紋鑑 No.ま-134 |

| 丸に角立万字紋 平安紋鑑 No.ま-135 |

| 五つ割平万字紋 平安紋鑑 No.ま-138 |

| 平万字崩し紋 平安紋鑑 No.ま-139 |

| 角立万字崩し紋 平安紋鑑 No.ま-140 |

| 万字崩し菱紋 平安紋鑑 No.ま-142 |

| 丸万字紋 平安紋鑑 No.ま-144 |

| 陰丸万字紋 平安紋鑑 No.ま-145 |

| 変り万字紋 平安紋鑑 No.ま-148 |

| 細輪に捻万字菱紋 平安紋鑑 No.ま-150 |

| 四つ万字崩し紋 平安紋鑑 No.ま-151 |

| 万字巴紋 |

| 鎌万字紋 |

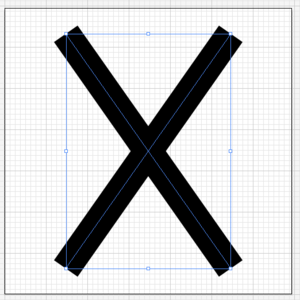

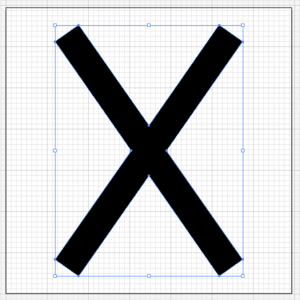

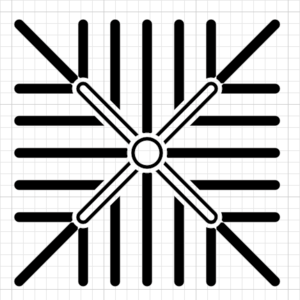

別名: 筋違紋(すじかいもん)・違い棒紋(ちがいぼうもん)・二本箸打ち違い

二本松藩の丹羽氏の紋として有名な紋であり、丹羽氏が地域の神社を手厚く守ったことから神社でもよく見かける。

死人の出た家の門の前に木を立てかけ、死者を封じたことから派生した紋であるとか、戦場で刀についた血をふいた時についた二線交差のような跡から派生した紋であるとか言われている。

|

| 丹羽直違紋 | [福島県二本松] 二本松神社 |

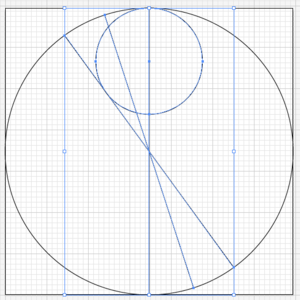

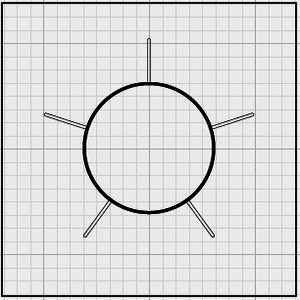

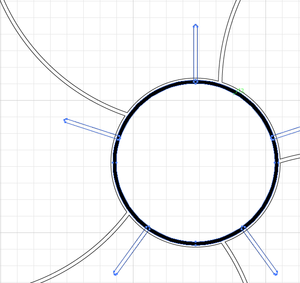

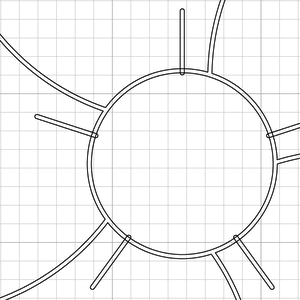

直違紋はコンパスと定規で簡単に書くことができます。

Illustratorで書く場合は、下記の様な手順で書くことができます。

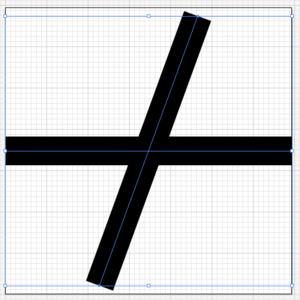

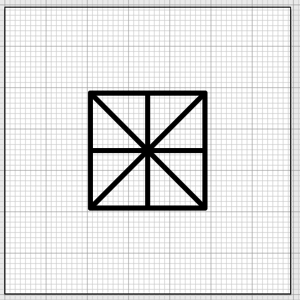

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 長さ: 500px 角度: 0° 線の太さ: 50pxの線を引く

3. 角度 70° で回転・コピーする

4. オブジェクトをグループ化

5. 角度 55° で回転させる

6. オブジェクト>パス>パスのアウトライン でアウトライン化する

7. すべてのパスを選択し、 パスファインダ>合体 で合体させる

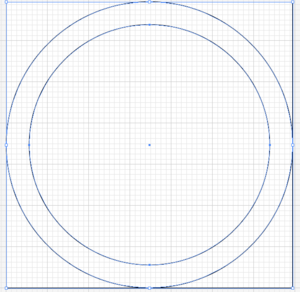

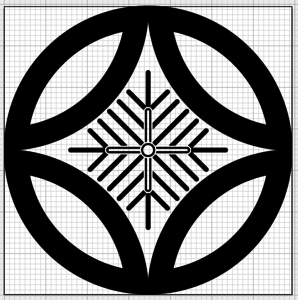

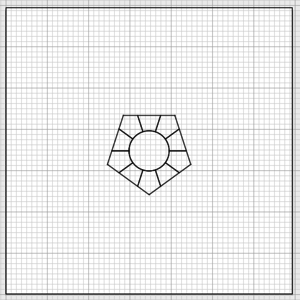

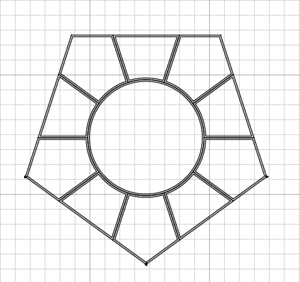

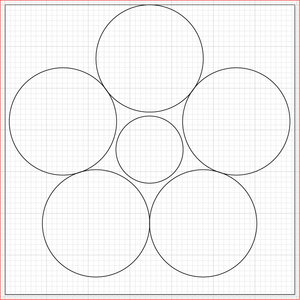

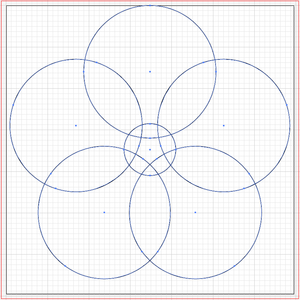

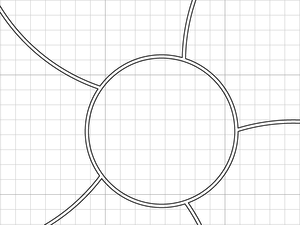

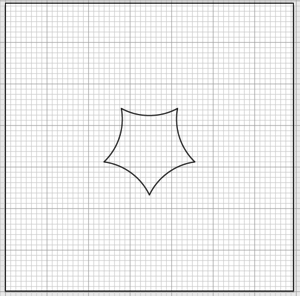

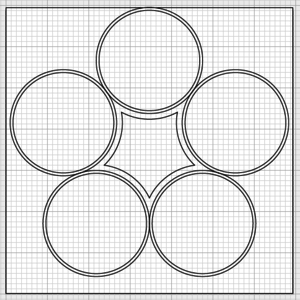

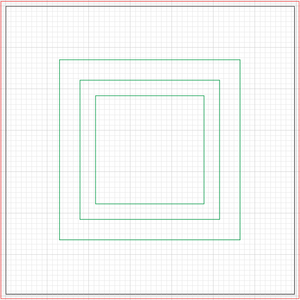

七宝とは、仏教において貴重とされる七種の宝のことをさします。

|

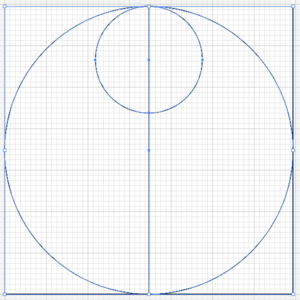

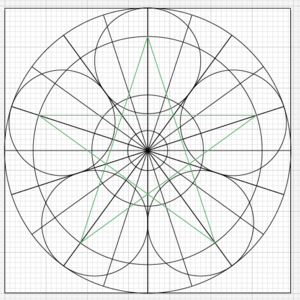

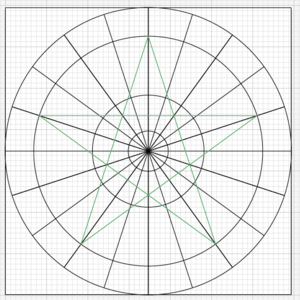

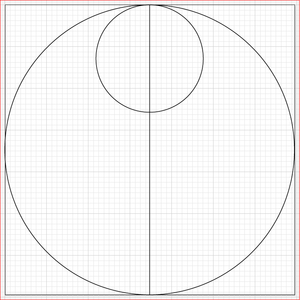

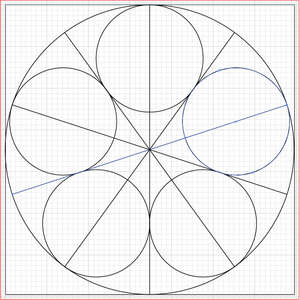

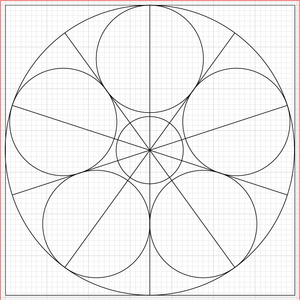

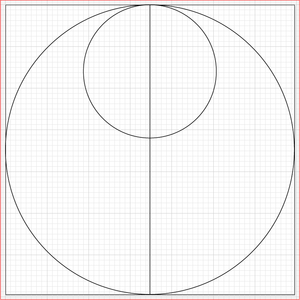

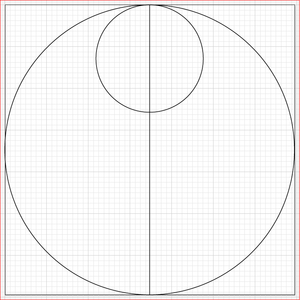

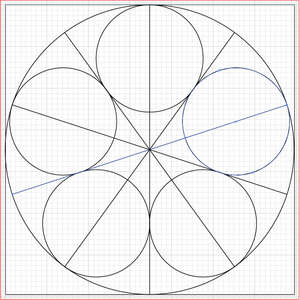

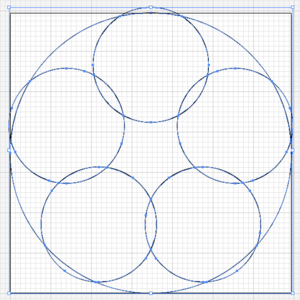

巴紋はコンパスと定規で簡単に書くことができます。

Illustratorで書く場合は、下記の様な手順で書くことができます。

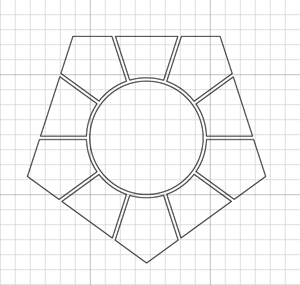

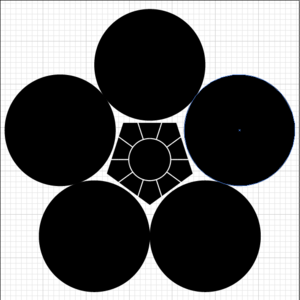

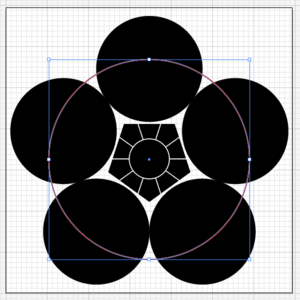

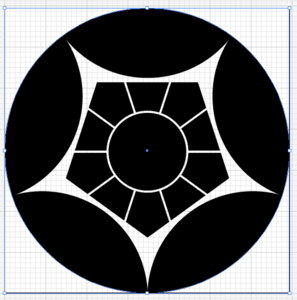

1. 七宝繋紋

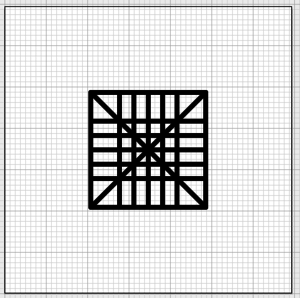

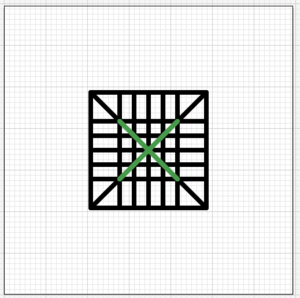

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 500pxの円を引く

3. 円を選択し、 オブジェクト>パス>パスのオフセット からオフセットした図形を引く

オフセット -40px 角の形状 マイター 角の比率 4

4. オフセットで作成した円と合わせ、2つの円をグループ化する。

5. オブジェクト>変形>移動からグループ化したオブジェクトをコピーする

①水平 -249px 垂直 -249px

②水平 -249px 垂直 249px

③水平 249px 垂直 -249px

④水平 249px 垂直 249px

6. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーで分割、必要な部分を合体させる。

7. 合体してできたオブジェクトを、カンバス外に退避させる。

8. 200px x 200px の四角を引く

9. 四角の角と角を結ぶ8pxの線2本を引く

10. 四角を4分割する様に8pxの線を2本引く

11. 四角を4分割する様に引いた線を左右上下に25pxで移動コピーし、格子とする。

12. 直線のパスを選択し、オブジェクト>パス>パスからパスをアウトライン化する。

13. 一番外側の直線がぶつかる点を始点として、3pxの直線を2本引く。

14. 引いた2本のパスを選択し、オブジェクト>パス>パスからパスをアウトライン化する。

15. さらにオブジェクト>パス>パスからパスをオフセット 3pxオフセットする。

16. 中心部分に太さ3pxの線で22pxの円を引く

17. 線のパスを選択し、パスをオフセット 3pxオフセットする。

18. すべてを選択し、パスファインダーからパスを分割する

19. 必要ないオブジェクトを削除、残ったパスを合体させる。

19. オブジェクトを-45度回転する。

20. オブジェクトを95%に縮小する

21. カンバス外に退避したオブジェクトを戻し、パンバスの中心に配置する。

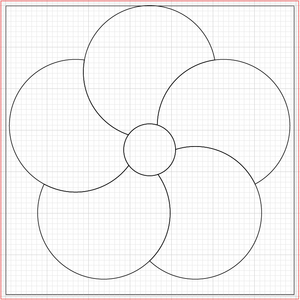

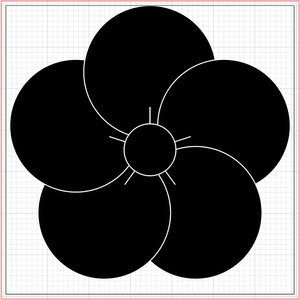

梅紋は、菅原道真公とは切っても切れない紋。

菅公を祭る天満宮などでは必ずと言っていいほど見かけるものである。

|

|

|

|

|

| 梅鉢紋 | [東京都中野区] 打越天神北野神社(中野) [静岡県西伊豆町] 天満宮(小田瀬) |

| 星梅鉢紋 | [静岡県松崎町] 天神社(建久寺) |

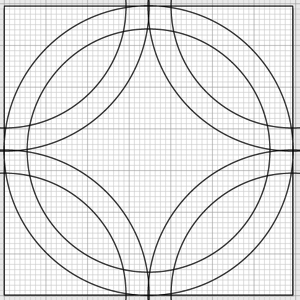

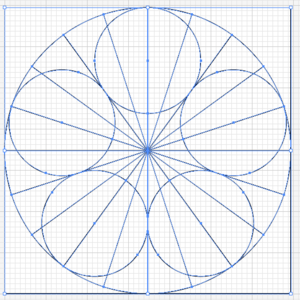

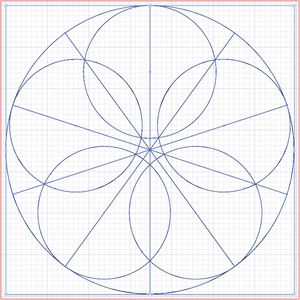

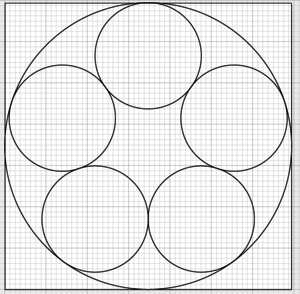

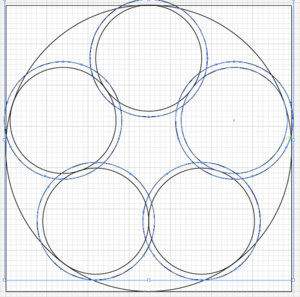

巴紋はコンパスと定規で簡単に書くことができます。

Illustratorで書く場合は、下記の様な手順で書くことができます。

1. 梅鉢紋 2. 割梅鉢紋 3. 星梅鉢紋 4. 捻じ梅紋 5. 裏梅鉢紋

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 185.25pxの円、長さ 500px 角度 90度の線を引く

3. すべての図形を選択し、「水平方向中央に整列」、「垂直方向上に整列」にし、カンバスの中央に配置する

4. 直線を選択し、メニュー【オブジェクト>変形>回転】でオブジェクトの回転を選択 角度18度で コピー を 2回行う

5. 3本の直線と小丸を選択し、グループ化する

6. グループ化したオブジェクトを選択し、メニュー【オブジェクト>変形>回転】でオブジェクトの回転を選択 角度72度で コピー を 4回行う

7. 400pxの円、195pxの円、70pxの円を引き、中央に配置する

8. ペンツールを使用し、直線と195pxの円の交点を使用し、五芒星を引く

9. 外周に配置された185.25pxの円、5個をグループ化し、レイヤーの部分で不可視にする

10. 可視状態のオブジェクトをすべて選択し、パスファインダーで分割する

11. 中心部分(梅の額部分)を作るため、細分化されすぎたオブジェクトをパスファインダーを使用して合体させる。

12. 余計なオブジェクトをすべて削除する

13. 中心部分(梅の額部分)を選択し、 オブジェクト>パス>パスのオフセット からオフセットした図形を引く

オフセット -1px 角の形状 マイター 角の比率 4

14. オフセットした線を残し、外周部分になっている元々のオブジェクトを削除する

15. 不可視にした円を可視にし、すべてのオブジェクトの色を反転させる

1. 梅鉢紋 の作成手順に従い、梅鉢紋を引く

2. 250pxの円を描き中央に配置する

3. 250pxの円を用いてクリッピングマスクを設定する

4. クリッピングしたオブジェクトを200%で拡大し、中央に配置する

星梅鉢

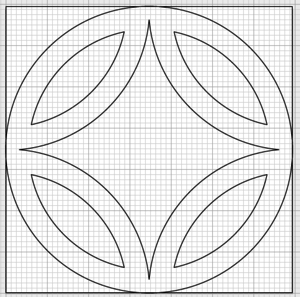

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 185.25pxの円、長さ 500px 角度 90度の線を引く

3. すべての図形を選択し、「水平方向中央に整列」、「垂直方向上に整列」にし、カンバスの中央に配置する

4. 直線と小丸を選択し、グループ化する

5. グループ化したオブジェクトを選択し、メニュー【オブジェクト>変形>回転】でオブジェクトの回転を選択 角度72度で コピー を 4回行う

7. 116pxの円を引き、中央に配置する

8. すべてのグループ化を解除し、直線と外周円のオブジェクトを削除する

9.すべてのオブジェクトを選択し、色を反転させ、グループ化する

10. カンバスの中央に配置する

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 230pxの円、長さ 500px 角度 90度の線を引く

3. すべての図形を選択し、「水平方向中央に整列」、「垂直方向上に整列」にし、カンバスの中央に配置する

5. 直線と小丸を選択し、グループ化する

6. グループ化したオブジェクトを選択し、メニュー【オブジェクト>変形>回転】でオブジェクトの回転を選択 角度72度で コピー を 4回行う

7. グループ化を解除し、直線と外周円のオブジェクトを削除する

8. 90pxの円を引き、中央に配置する

9. オブジェクトをすべて選択し、パスファインダーで分割する

10. 細分化されすぎたオブジェクトをパスファインダーを使用して合体させる。

11. すべてのオブジェクトを選択し、オブジェクト>パス>パスのオフセット からオフセットした図形を引く

オフセット -1px 角の形状 マイター 角の比率 4

12. オフセットされたオブジェクトのみを残し、不要なオブジェクトを削除する

12. カンバス外にて、88pxの円と30px 90度の線を2本引き、円の上下に直線を配置し、グループ化する

13. グループ化したオブジェクトを選択し、メニュー【オブジェクト>変形>回転】でオブジェクトの回転を選択 角度72度で コピー を 4回行う

14. グループ化を解除し、頂点を起点として72度方向に向かう5本の線以外を削除する

15. 直線パスのアウトライン化

16. 中央部分パーツをカンバス中心に移動

17. 中心部分パーツのガイドとして使用していた円を削除する

17. 花びら部分と上に乗せた直線のアウトラインをパスファインダーでパスの分割を行い、花びらから直線部分を切り抜き、ゴミオブジェクトを削除する

18. 色反転させ、カンバスの中央に配置する

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 185.25pxの円、長さ 500px 角度 90度の線を引く

3. すべての図形を選択し、「水平方向中央に整列」、「垂直方向上に整列」にし、カンバスの中央に配置する

4. 直線と小丸を選択し、グループ化する

5. グループ化したオブジェクトを選択し、メニュー【オブジェクト>変形>回転】でオブジェクトの回転を選択 角度72度で コピー を 4回行う

6. 直線のオブジェクトを削除する

7. 小丸を選択し、 オブジェクト>パス>パスのオフセット からオフセットした図形を引く

オフセット 10px 角の形状 マイター 角の比率 4

8. オフセット図形を削除する元となった丸をグループ化し、レイヤーから不可視にする。

9. すべての可視オブジェクトを選択し、パスファインダーからパスを分割する

10. 中心部のオブジェクト以外は不要なので削除する。

11. 不可視にした丸のオブジェクトを可視に戻し、オブジェクト>パス>パスのオフセット からオフセットした図形を引く

オフセット -5px 角の形状 マイター 角の比率 4

12. オフセット元のオブジェクトを削除し、色を反転、カンバスの中央に移動する

|

| |

|

|

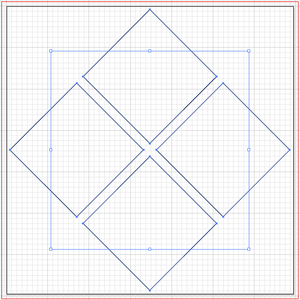

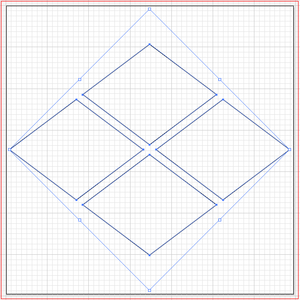

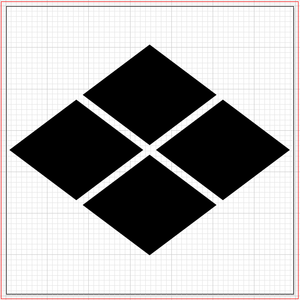

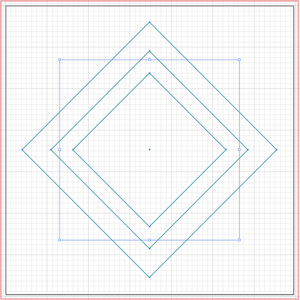

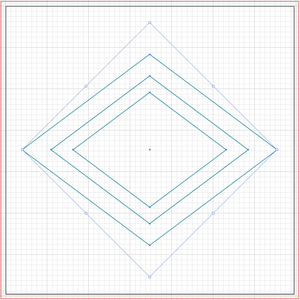

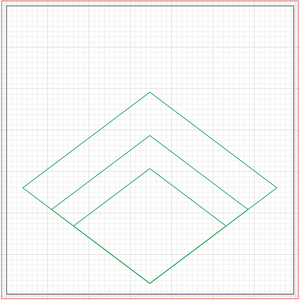

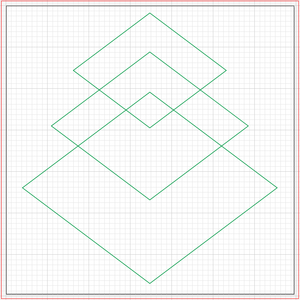

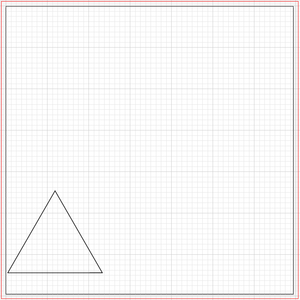

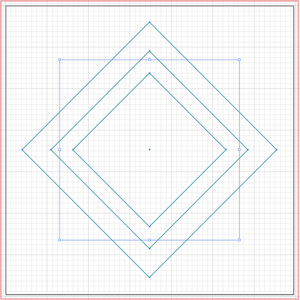

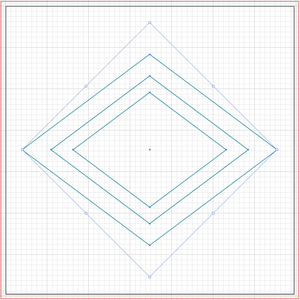

菱紋はコンパスと定規で簡単に書くことができます。

Illustratorで書く場合は、下記の様な手順で書くことができます。

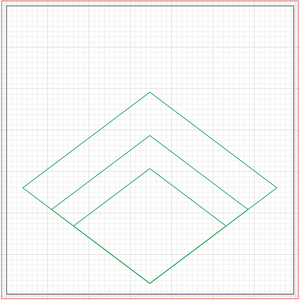

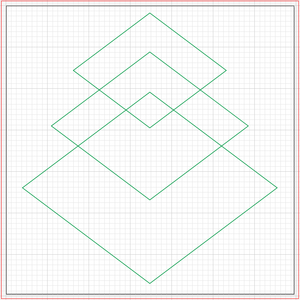

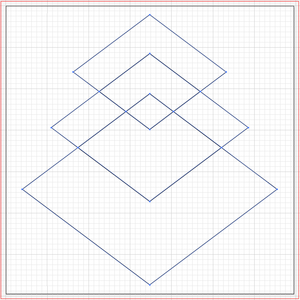

1.割り菱紋(武田菱紋) 2.三階菱 3.寄せ三つ菱 4.重ね三階菱

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 345pxの四角形を書く

3. 345px (角度 0°)の線 、 345px (角度 90°)線の2本を引き、16pxに太さを変更する

※武田菱紋の場合は線の太さを8pxほどにする

4. 2本の線を選択し、 オブジェクト>パス>パスのアウトラインを実行する

5. すべてのオブジェクトを選択し、「水平方向中央に整列」、「垂直方向下に整列」にする

6. パスファインダーで分割する

7. 線だった部分を削除し、4つの四角のオブジェクトのみとする

8. 4つの四角のオブジェクトをグループ化する

9. オブジェクト>変形>回転 角度:45° とし回転させる

10. オブジェクト>変形>拡大・縮小 水平方向 100% 垂直方向 75% とし変形させる

11. オブジェクトの色を反転させる

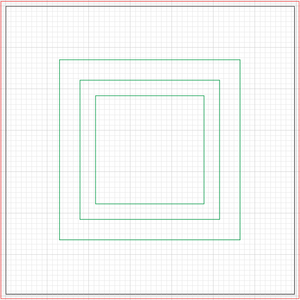

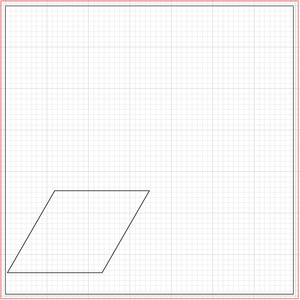

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 313px、242px、188pxの四角形を書く

3. オブジェクト>変形>回転 角度:45° とし回転させる

4. オブジェクト>変形>拡大・縮小 水平方向 100% 垂直方向 75% とし変形させる

5. すべてのオブジェクトを選択し、「水平方向中央に整列」、「垂直方向下に整列」にする

6. 中サイズの四角を選択し、 オブジェクト>変形>移動 で水平方向 0px 垂直方向 -145px で移動させる

7. 小サイズの四角を選択し、 オブジェクト>変形>移動 で水平方向 0px 垂直方向 -270px で移動させる

8. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーで合体させる

9. 色を反転させる

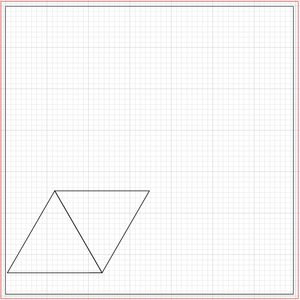

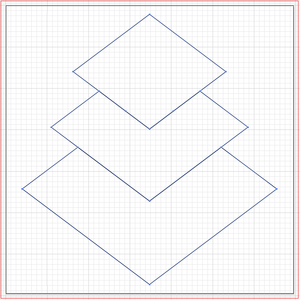

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 多角形ツールにて 半径 95px 辺の数 3で三角形を作画する

3. オブジェクト > 変形 > リフレクト で垂直方向にリフレクトしたオブジェクトをコピーし、元の三角形と並べ、ひし形を作る

4. パスファインダーで2つの三角形を合体させる

5. オブジェクト > 変形 > リフレクト で垂直方向にリフレクトしたオブジェクトをコピーする

6. オブジェクト > 変形 > 回転 で 60度回転させたオブジェクトをコピーする

7. 3つのオブジェクトを組み合わせ、カンバスの中央に配置する

1. Illustratorで、500px × 500px のカンバスを作成する

2. 313px、242px、188pxの四角形を書く

3. オブジェクト>変形>回転 角度:45° とし回転させる

4. オブジェクト>変形>拡大・縮小 水平方向 100% 垂直方向 75% とし変形させる

5. すべてのオブジェクトを選択し、「水平方向中央に整列」、「垂直方向下に整列」にする

6. 中サイズの四角を選択し、 オブジェクト>変形>移動 で水平方向 0px 垂直方向 -145px で移動させる

7. 小サイズの四角を選択し、 オブジェクト>変形>移動 で水平方向 0px 垂直方向 -270px で移動させる

8. すべてのオブジェクトを選択し、パスファインダーで分割する

9. 重ね菱の形になるようにオブジェクトをパスファインダーで合体させる

10.一番上の菱を オブジェクト>変形>移動 で水平方向 0px 垂直方向 -8px で移動させる

11.真ん中の菱を オブジェクト>変形>移動 で水平方向 0px 垂直方向 -4px で移動させる

12. オブジェクトをカンバスの中央に配置する

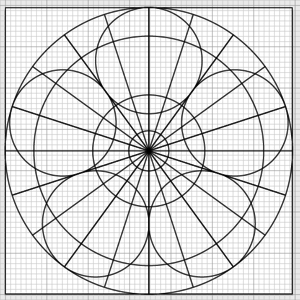

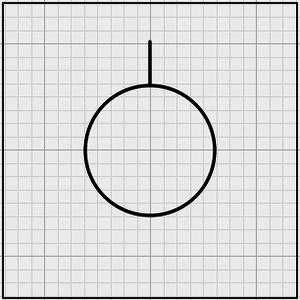

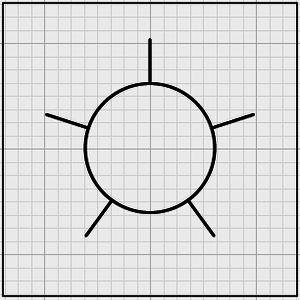

星紋 は、一般には妙見菩薩信仰から始まったと考えられている。

妙見とは「優れた視力」を表し、古来から北極星や北斗七星を妙見としてあがめていた。武士においては、妙見信仰と平将門の伝承を合わせ妙見を武士団の弓箭神とする動きもあり、武士の間で家紋として用いられることとなった。

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 社名 | 太田姫稲荷神社(おおたひめいなりじんじゃ) 一口稲荷神社(いもあらいいなりじんじゃ) |

| |

| 所在地 | 太田姫稲荷神社 東京都千代田区神田駿河台1丁目2−3 |

| 社格 | 村社 |

| 御祭神 | 宇迦之御魂神 菅原道真公 徳川家康公 金山彦命 |

| 神紋 | 丸に細桔梗紋 – 太田道灌の家紋 |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | – |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/06/07 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | 太田姫稲荷神社縁起古社名 一口(いもあらい)稲荷神社 御祭神 宇迦之御魂神 菅原道真公 徳川家康公 金山彦命 鎮座地 千代田区神田駿河台一丁目二番地 氏子区域 千代田区神田駿河台一、二、三、丁目 千代田区神田錦町一丁目、小川町二丁目太田姫稲荷神社は 極めて豊かな霊験伝承と 古い由緒をもつ神社であります 「駿河台文化史」(昭和十年神田史跡研究会)によると当神社の縁起は九世紀に始まります 詩才を白楽天に比されるほどの詩人参議小野篁(おののたかむら)が承和六年はじめ 伯耆国(ほうきのくに=鳥取県)名和港を出港してまもなく海が大そう荒れ狂い身の 危険を感じたため 篁は正装をして船の舳に座り熱心に普門品(ふもんぼん=観音経)を 唱えていると 白髪の老翁が波上に現れて「荒波から命を守つやるが疱瘡(天然痘= 大流行し治療法がなく非常に恐れられていた)を患えば一命が危ない われは 太田姫の命である わが像を常にまつれば この病にかかる事はないであろう」と告げ 波間に姿を消した そのお告げを護り自ら翁の像を刻み 護持していた のちに山城国 (京都府)の南にある一口の里に神社を祝い祭った 江戸の開祖として知られる太田資長朝臣(後の道灌)の最愛の姫君が思い疱瘡にかかり 絶望の中 人伝に一口稲荷神社の故事を聞き急使をつかわせ祈願 使者は祈祷の一枝と 幣を授かり帰ると 十直の病が癒えた資長朝臣は崇敬の念篤く城内本丸に一社建立し 姫君と共に深く敬拝した ある時この城の鬼門を守るべしとの神託があり 鬼門に移して 太田姫稲荷大明神と奉唱するようになった 長禄元年(一四五七年)のことである 慶長八年(一六〇三)八月 徳川家康公が江戸城へ入られた後 慶長十一年の江戸城 大改築の際 城内より西丸の鬼門にあたる神田駿河台東側に移されこの坂を一口坂(いも あらいざか 後に鈴木淡路守の屋敷が出来たので淡路坂ともいう)と呼ばれた その後 代々将軍が崇拝し 修理造営は徳川家が行ったと伝えられている 明治五年(一八七二)神社制度により神職司掌とする 例祭日は毎年四月十八日と定められ 後に五月第二土曜日となる 大正十二年(一九二三)関東大震災で類焼 御神体のみ無事に湯島天神に避難する 大正十四年(一九二五)仮社殿が落成 昭和三年(一九二八)氏子各位の寄進により 本社殿 神楽殿 御水舎 神輿庫 社務所 鳥居等新築される 昭和六年(一九三一)御茶ノ水駅 両国駅間の総武線建設のため社地大半を収用され 鉄道省より換地として 現在の地を神社敷地に指定 一切の建築物をそのまま移転 して今日に至る |

| 社名 | 氷川神社 |

| |

| 所在地 | 氷川神社 埼玉県草加市小山2丁目6 |

| 社格 | – |

| 御祭神 | – |

| 神紋 | – |

| 摂末社 | – |

| 情報源 | 草加市史調査報告書 第三集 草加の社寺 |

| 訪問記 | 訪問日: 2017/06/04 ちょうど西松屋の陰になる場所に神社。 小ぶりな拝殿の中には一間社流造の本殿。 |

| 御朱印 | – |

| 由緒書 | 草加市史調査報告書 第三集 草加の社寺 氷川神社 小山町「風稿」に「氷川社、村の鎮守なり、村持にて社傍に庵を作り、僧を置て守らしむ、末社に天神社、疱瘡社」とある。また「郡誌」に「境内に天神社、稲荷社の末社あり」と誌す。現在は「菅原神社 稲荷社」と刻む石柱(明治十三年九月吉日建立)があるのみで社殿は構えていたものであろう。 本殿 桁行一・四尺、梁行〇・八尺、向拝の出 〇・八尺の小規模な建物で、屋根は板葺の目板打ちとする一間社流造である。身舎は円柱に腰長押、内法長押をめぐらし、柱上にて直接桁をうけて、妻飾に束を立てる。向拝柱は几帳面どりの方柱で、頭貫を水引き虹梁に換え、端に象形の彫刻木鼻を用い、柱上に実肘木つき出三斗を組み、虹梁と軒桁の間に彫刻物を備え、軒を二軒としている。洋式細部の特色からみて、18世紀中葉の造立と推定される。 |