全国遊廓案内には記載されていなかったが、埼玉県の私娼窟・指定地の同定を行った際「川越市」の文字を見かけたのをきっかけにして、川越出身の知り合いに「川越に遊廓ってあったの?」と聞いてみたところ、「喜多院の裏が指定地なのよ!」と即答。どうやら現地では有名な話らしく、当たり前のように扱われているようです。

また「指定地」って言葉がそのまま出てきたあたり、なんか単に雰囲気ではなくちゃんとした情報が出回ってる感じがします。

多分、裏付けはないものの、川越市の乙種料理店は「喜多院裏」にあったということで間違いないのでしょう。

川越には何度も行っているけれども、そんなことは全く知らんかったなぁ。

実際、この場所にあるのか?確認してみることにしました。

川越市史資料第六集 明治から大正へ 聞き書I

川越に所用があったので、川越市立図書館に行ったのですが。

その時に良い本を見つけました!

市で作成した聞き書ですが、「暗黒面」と、現代なら なかったこと にされそうな事まできっちり隠蔽されることなく書かれています。

清濁分け隔てなく資料として残してくれているというのは、なんというか、川越市の担当者が考える社会学のレベル感を感じますね。

公共団体の作る地誌や聞き書って、体裁を気にして、ネガティブな内容って記録されないことが多いのに。ここまできっちりと記載されているのはさすがというのを感じます。

ここの記述をもとにすると、

その当時川越には本町裏(現元町一丁目)に二十軒、蓮馨寺新道を中心にしてその付近に十二軒あり、計三十二軒がこの命令で移転したわけです。

現在の本町裏(現元町一丁目)に20軒のそういうお店。

今の地図で見ると、ちょうど市役所の脇付近ですね。

それに蓮馨寺新道に12軒。

今の地図を見るに蓮馨寺新道という道が見当たりませんが、蓮馨寺の前の道なのか、東側を南北に突き抜ける道なのか。いずれにしろ、このあたりなんだと思われます。

これらが移転となったわけですね。

このころ最も熱心に指定地を動かそうと働いたのが喜多院の院代で佐久涛高義という人で、この人はなかなかの社交家で勝沼組合長にとり入って、妥協する以前に内々で喜多院裏に決めようじゃないかということに話はできていたのです。

そして、仲介者と話合った結果が『それでは仕方かないから指定地は移転する、ただし移転先は旧税務署裏空地ではなく喜多院の裏の空地にする。移転は大正十五年末までに完了する』。と提案し北部説への妥協案として、その当時まで県が絶対に許可しなかった『待合というものを北部に許可する。』とい5条件で妥協し長年にわたる紛争か解決したわけです。

なるほどねぇ。

基本的に新地の類は街のはずれの寂しいところに移転するのが典型と思うのですが、喜多院なんて派手な場所にある理由、これで簡単に説明が付きますね。

単純に自分のところの土地に呼び寄せたと。喜多院の院代さんはなかなかに策士だったということです。

1 「埼玉県指定地料理店組合連合会規約」が、残されているが、それによると指定地内で営業する料理店で、指定地料理店組合が組織され、その目的としては「風俗衛生上、改善ノ策ヲ講ジ営業上ノ絖一ヲ謀ルヲ目的トス」となっており、川越・大宮・秩父・久喜・羽生・熊谷に県連合会の支部が置かれていた。

当時の再建された川越市指定地料理店組合の役員は次のとおりであった。組合長兼会計宮沢龍平(登喜和) 副組合長兼書記山本嘉久造(日の出) 副組合長小川末吉(山城家) 評議員兼書記江守庫太郎(富茂登) 評議員天沼仙太郎(天山家) 同松津松平(新松津) 同荻原庄作(笑月)同齊藤貞司(初雁) 同森田良平(美好野) 相談役勝沼嘉市(喜代川) 同武井喜左衛門(新井)、顧問木崎守長

2 当時川越の組合員数は二十九軒であった。指定地移転当初と軒数は変わらないがすでに寅家・寿・井戸家がなく沢家・やよい・ゆたか、の三軒が加わっている。

この記述を見るに、当時は「登喜和」「日の出」「山城家」「富茂登」「天山家」「新松津」「笑月」「初雁」「美好野」「喜代川」「新井」「沢家」「やよい」「ゆたか」をはじめとする29軒が軒を連ねていたということの様です。

なかなかの繫栄状態です。

大日本職業別明細図

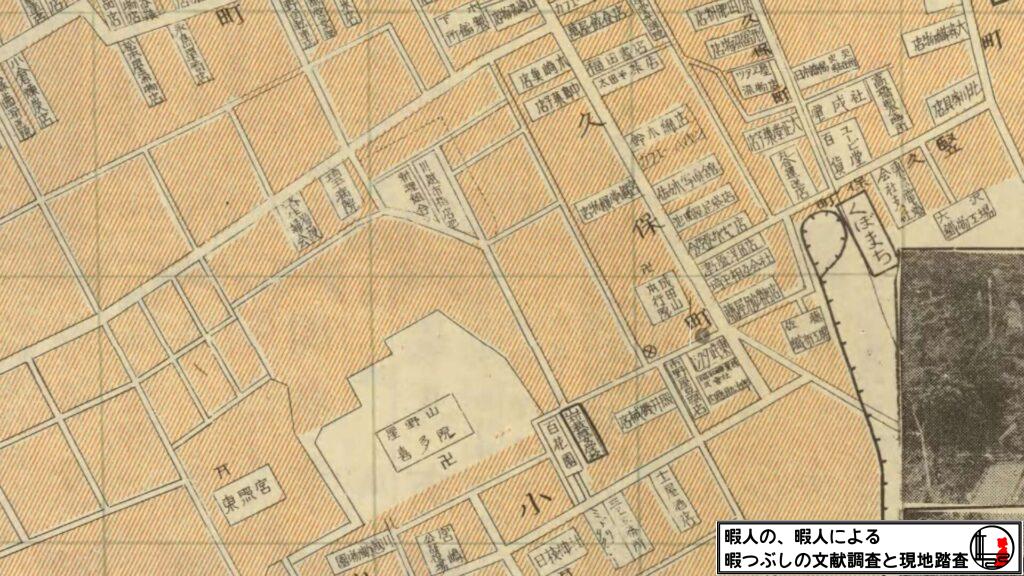

まずは地図を確認です。

この手の確認をする際の定石、大日本職業別明細図。これを確認してみます。

大日本職業別明細図 川越,東京交通社,昭和七年十月二十八日発行, 国立国会図書館デジタルコレクション

想定の場所に「川越市指定地料理組合」の文字。喜多院の裏側にあるのがわかります。

見ていると、その部分が白抜きになっていていい感じなわけですが、よく見ると、その周りに点線で囲まれている位置があります。

これが本来の指定地の位置を示す線になっているようです。

川越市動態図鑑 1966版

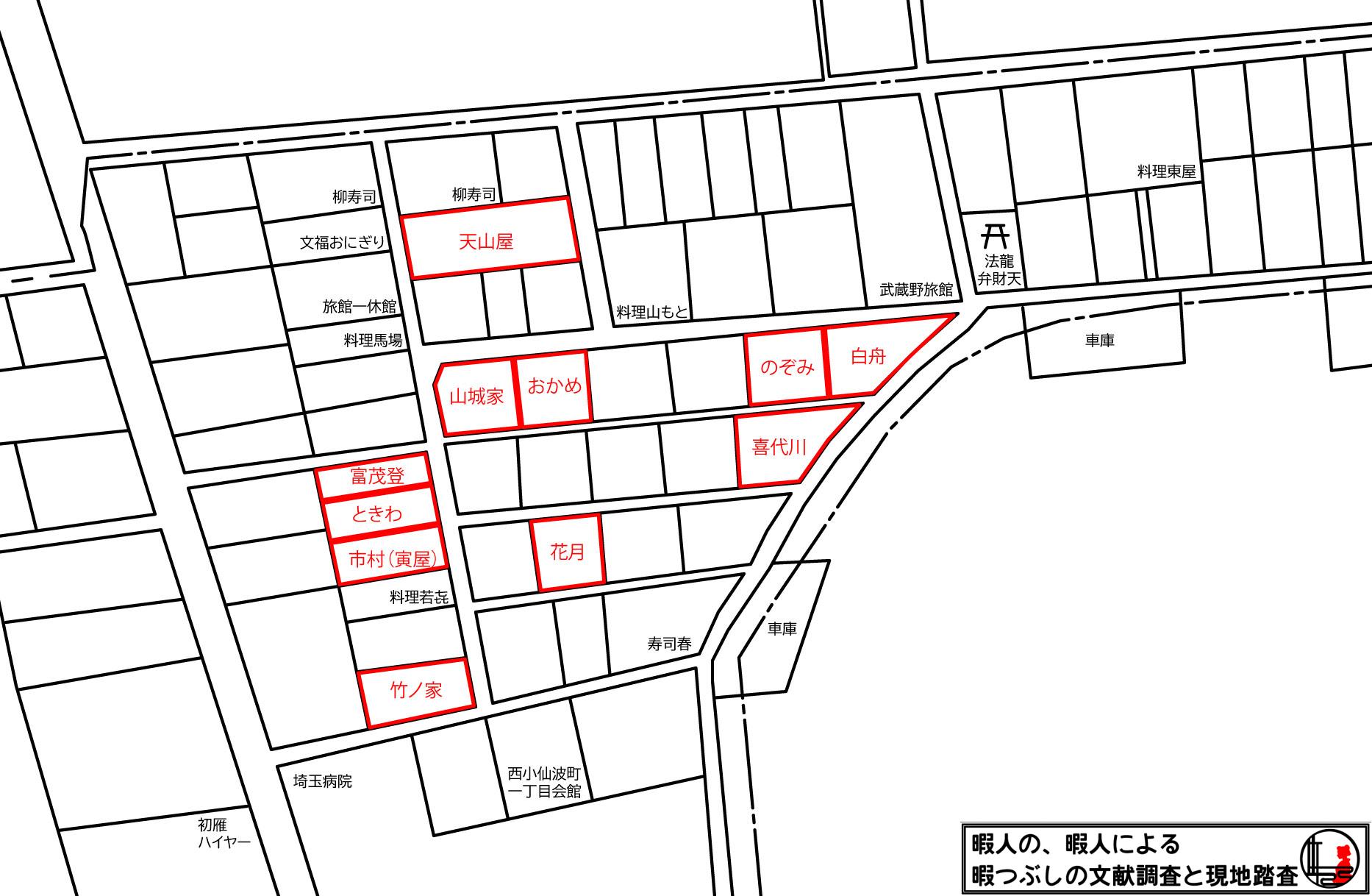

川越市立図書館に行ったとき、一番古い住宅地図を見せてもらいました。

川越新報社の川越市動態図鑑1966版。これはいわゆる住宅地図とはいえ、今どきのゼンリンの住宅地図とは見た目が微妙に異なるけど、これは便利。

これを基に、今までの情報をできるだけマッピングしてみたのがこれ。

情報をまとめてみた地図

赤く囲めた部分は少ないですが、前述した資料には29軒がここにあったとされていますので、実際にはここにあるエリアのほとんどの場所が該当であったということができたように考えられます。

まぁ、とはいえ。ここまでわかってしまえば、現地散策もはかどりそうです。

デジタル現地視察

まずは、喜多院脇の道から喜多院裏の方向に進んでいきます。

右に小さな祠のある先。ここからが例の一画ということになります。

真っ先に見える立派な遊廓建築。現在は閉業してしまっていますが、直近まで旅館営業していたという情報もある位で、手入れもしっかりされていてきれいな建物、旅館の白舟。

その脇には「天ぷら屋」として営業している「てんぬま」。

地図上では「喜代川」として営業していた場所になるようです。

そして「市むら」。

「市むら」の裏には、遊廓らしい裏道があります。裏口は重要なポイントですね。

もう一軒残る遊廓建築。現在は料理店になっています。

使用した資料

川越市史資料第六集 明治から大正へ 聞き書I, 川越市役所市史編纂室

大日本職業別明細図 東京交通社, 昭12, 国立国会図書館デジタルコレクション

川越市動態図鑑 1966版, 川越新報社, 1965

コメント