【埼玉県】埼玉県の私娼窟・指定地の同定で調査した際、に出てきた「坂戸町」。

私娼窟所在地別調(昭和五年六月末現在)にだけ記載されているので、他の資料では見たことがない。規模感も小さいので見つかるかどうかも怪しいのですが、ちょっとチャレンジです

| 廳府縣 | 私娼窟所在地 | 密賣淫を為さしむることを 営業とせる者の世帯数 |

私娼数 | 表面ノ業態 |

|---|---|---|---|---|

| 埼玉 | 入間郡 坂戸町 | 3 | 11 | 料理店 |

全国遊廓案内 他

いつものバイブルとなるこの資料には坂戸については特に記載がないようです。

他の基本資料に当たるも、この地域の資料には到達できず。

地誌系にも情報がないとなると、あとは学術論文で先行研究がないかを探してみるしかないかなぁ。

首都圏の都市成長前線帯におけるサービス業地域の形成 : 埼玉県坂戸町「きどうち」と「駅東通り」の比較

気合い入れて論文を探してみたものの、もちろん、そんなピンポイントなものにはなかなかい行き当れず。

ただ、かすってるのを発見。

城西大学機関リポジトリにある論文。首都圏の都市成長前線帯におけるサービス業地域の形成 : 埼玉県坂戸町「きどうち」と「駅東通り」の比較というものを発見。1975年のもので、少々古いものですが、こちらにかなりヒントとなる情報がありました。

※ 気になりすぎて後に「商業地域の形成」という本を購入。著者の田村正夫氏。東京文理科大学地理学科(のちの東京教育大学、現在の筑波大学)を卒業したのちに城西大学で教鞭をとられた方であった。なかなか面白いですね。

(3)「駅東通り裏」地区(表6・7)

(a)置き屋

4軒のうち,独立型が3(A1 ・A2・A3),残り(A4)が在来型である。置き屋は婦人関係の職業であるが,いわゆる旦那どりである場合が多い。A1の場合,飯能市出身の旦那は1951年以降電気工事店を経営していたというが,秩父市東町出身の女主人が現在の家に移ったのは, 1957年である。従前地は,警察署西側におけるかつての特飲街であった。いいかえれば, 1958年の売春防止法施行に備えて置き屋の立地移動がみられたのである。

(省略)

いいかえれば,警察署西側のかつての特飲街以外において最も早く創業したのは,がっての特飲街出身者ではなく,西方からの転入者であった。

(35)越生町では,1930年ころまで置き屋4を数えたが,昭和恐慌を契機に消滅し,八高・越生両線の開通(1932~34年)と共に,むしろ地方中心的な盛り場が衰退したものとみられる。『首都圏の都市成長前線帯におけるサービス業地域の形成 : 埼玉県坂戸町「きどうち」と「駅東通り」の比較』, 田村 正夫,1985.11, 城西大学機関リポジトリ, P.331~

とあり、置屋は「駅東通り裏」地区にあることが示唆されているうえ、これは「売春防止法施行」の施行に合わせてクリーンな形で移転しているとしている。移転前は「警察署西側におけるかつての特飲街」なる場所であると記載されています。

おまけとしては「越生町」にも1930年ごろまでは置屋があったことが記載されています。こちらは別途調査といったところでしょうか。

そして、この記述で非常に重要になるのが

この論文が執筆された1975年当時の警察署は1974年4月1日、西入間警察署が坂戸町に新庁舎にて開庁しています。そう考えると、警察署の西側というのは、坂戸市南町のエリアということになります。

一方で売春防止法(1958年)以前の日付を基準に考えるのであれば、1974年に開庁となる西入間警察署は現地にはありません。当時はどこにあったかを調べてみると、埼玉県警察史 第1巻 P.366に次のような記載があります。

警察署・警察分署名称位置及管轄区域(明治二二・三・三・〇県告示第二一号)

〇川越警察署坂戸分署 位置 坂戸村大字坂戸

〔入間郡〕坂戸村 入西村 大家村 勝呂村

〔高麗郡〕鶴ヶ島村『埼玉県警察史 第1巻』, 埼玉県警察本部,1974. , 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9768779, P.366~

当時であれば、坂戸村大字坂戸。現在の地図で確認すると「坂戸市大字坂戸」があるので、ここだ!と思ってしまいそうですが、今昔マップ on the webで確認すると、現在の「大字坂戸」は当時としては「石渡戸」というなっており、坂戸の表記は「本町」~「元町」付近となっています。

当時の地図を見る限り、坂戸村大字坂戸を表すところは、坂戸市元町、仲町、本町付近が想定されます。

宿場町「きどうち」の南端にあたる「よつかど」に近接していた特飲街の記載もありますので、そのあたりからも検討してみます。

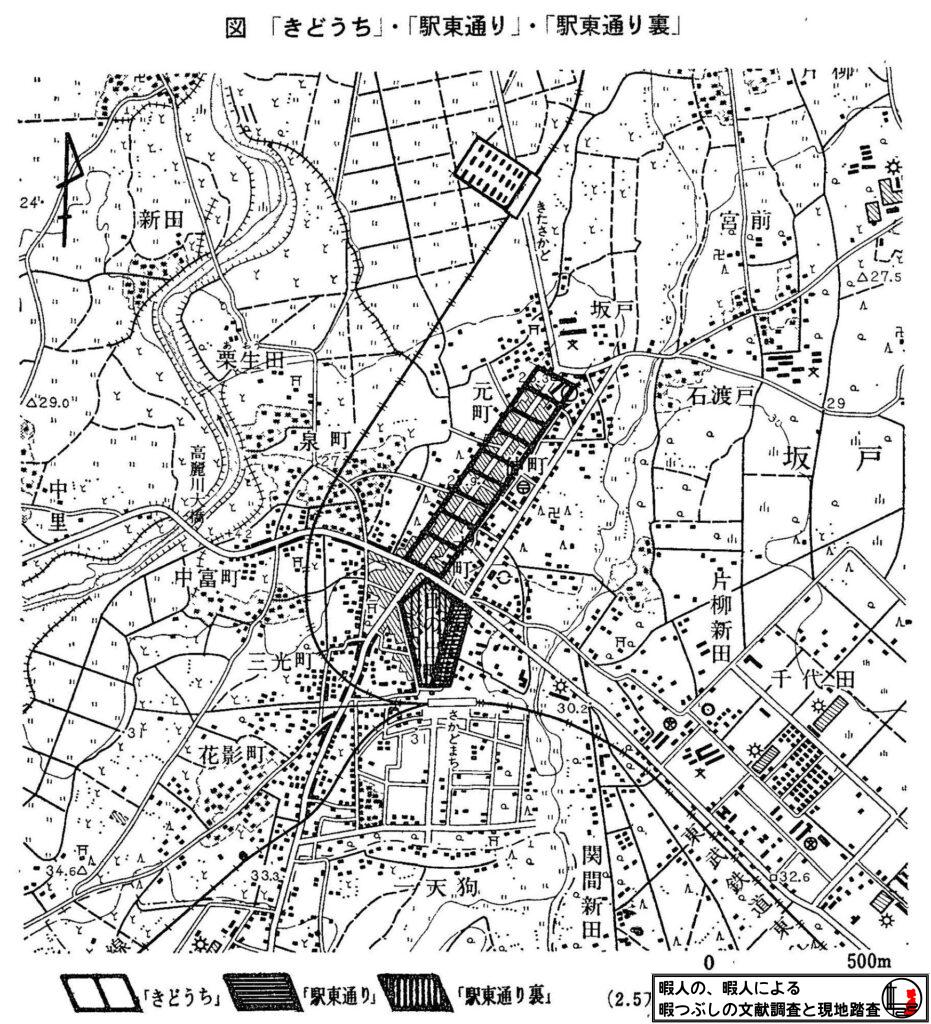

『首都圏の都市成長前線帯におけるサービス業地域の形成 : 埼玉県坂戸町「きどうち」と「駅東通り」の比較』, 田村 正夫,1985.11, 城西大学機関リポジトリ, P.321

先ほどの資料にはこのような地図が記載されています。

「きどうち」とあるのは、本町~元町となる「日光脇往還」沿いの旧宿場のエリアを表しています。この地図の南端を刺しているのは現在の地図でいうところの「日の出町交差点」を指しています。

この論文を総合して考えると、坂戸市本町の東側、NTT東日本坂戸ビルのある付近にあったと考えるのが自然かもしれません。

埼玉県航空住宅地図帳 坂戸町

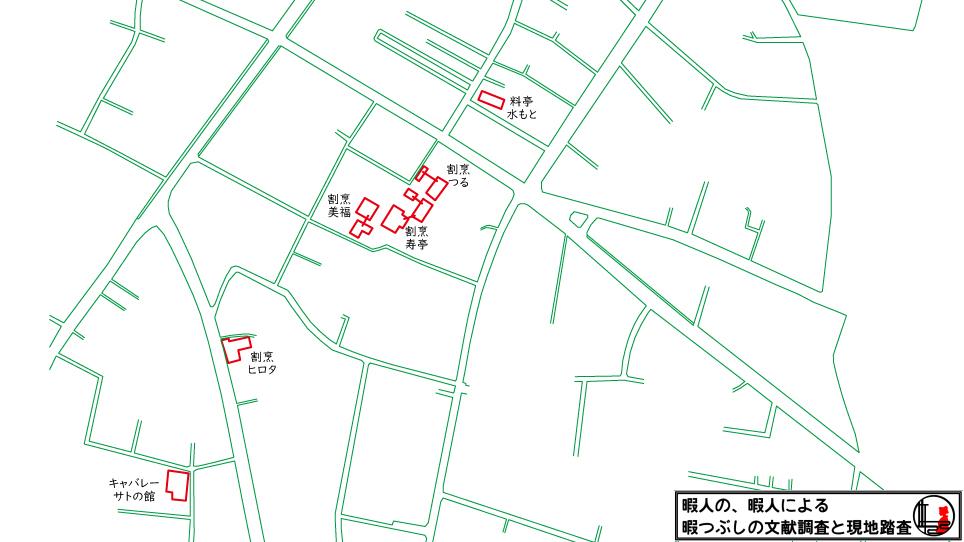

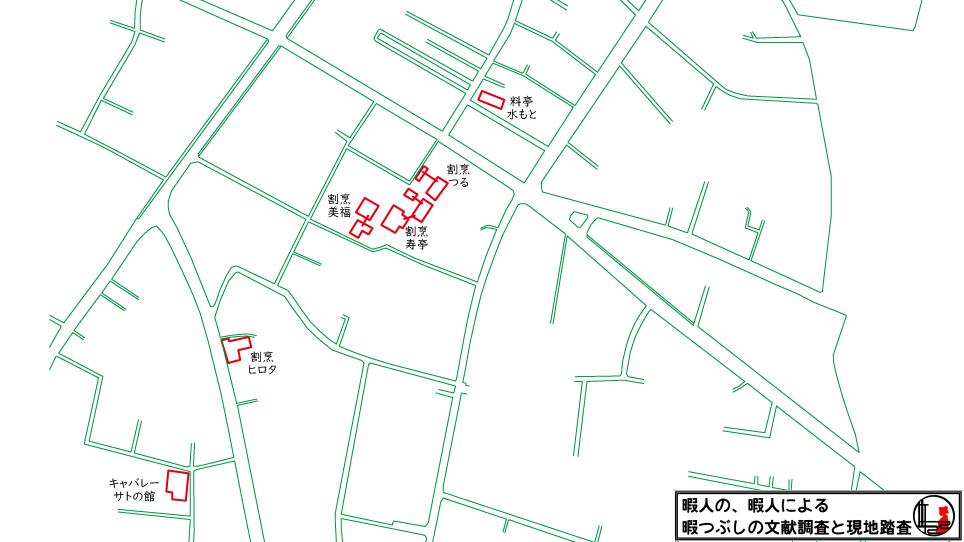

特飲街のところはさておき、売春防止法を期に花街が移転したという「駅東通り裏地区」はどのような状況だったのかを確認します。

論文には4軒の置屋があるとのこと。実際の屋号などは伏された状態でわかりかねますが、置屋ですから、地図上で見れば建物の配置や屋号でそれっぽくあたりをつけることはできそうです。

ということで、坂戸市立図書館にあった埼玉県航空住宅地図帳 坂戸町 昭和49年6月19日(公共施設地図航空株式会社)の情報をもとに、置屋っぽいものを抜き出したものがこれです。

埼玉県航空住宅地図帳 坂戸町 昭和49年6月19日(公共施設地図航空株式会社)を参考に作成

前述の論文に記載された「駅東通り裏」のエリアより微妙に「駅東通り」に食い込んでいるようにも見えますが、現在の坂戸駅北口交差点付近、現在の「日の出町コミュニティ広場」に旧置屋(売春防止法後ですので、料亭、割烹を読み替えるのが妥当であると考える)があったようです。この場所に置屋が3軒。さらに川越坂戸毛呂山線(旧道)を挟んだ北側、埼玉県信用金庫坂戸支店の裏手にも1軒あったようです。

特飲街はどこか?

ひとまず、上記の情報から想定されるのは

- 「日の出町交差点」より南側となる「きどそと」に売防法以降は料亭が移転した。

- 「日の出町交差点」より北側となる「きどうち」の南端、「警察署西側」にかつての特飲街があった。

である。移行後の料亭街は現在手に入れている地図で判別がつくが、特飲街については、さらに追加の調査をしないとわからないですね。

ここは国立国会図書館等でさらに古い地図を手に入れないとだめですね。ここは宿題としたいと思います。

デジタル現地踏査

宿題はあれど、料亭街のほうはあたりが付きましたので、今度は現在どうなっているかを先に確認してしまいます。

航空写真でまずは確認。Googleさんのおかげで簡単に見ることができて便利っすね。

現状を見ると、想定する場所は現時点で空き地になっているようです。

これをストリートビューで確認。

地図上で大きく見える3軒の跡地は大きな広場(日の出町コミュニティ広場)になってるんですね。

埼玉県航空住宅地図帳で記載されている南側にある路地は現状の地図からは失われているけど、ストリートビューで確認すると歩道幅程度のものが残っている模様。

なんでこんなに大きな敷地がぽっかり空いているか。

ストリートビューを見てなんとなく納得。接道する道が細すぎたんでしょうね。

という事で、土地としては「空き地として」面影を残してはいるものの。

残渣と言えるものは何も残っていないことが確認できました。

これだと現地訪問は急がない感じかなぁ。

特飲街の情報が整ってから、現地踏査に行きますかね。

使用した資料

『首都圏の都市成長前線帯におけるサービス業地域の形成 : 埼玉県坂戸町「きどうち」と「駅東通り」の比較』, 田村 正夫,1985.11, 城西大学機関リポジトリ, P.331~

『埼玉県警察史 第1巻』, 埼玉県警察本部,1974. , 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9768779, P.366~

『埼玉県航空住宅地図帳 坂戸町』 昭和49年6月19日, 公共施設地図航空株式会社, 1974, 坂戸市立図書館蔵

コメント