全国遊廓案内にある「御殿場遊廓」。

こちらを調べると、進駐軍相手の赤線地帯の情報はいっぱい出てくるのに、肝心な御殿場遊廓の情報がほとんどないことに気が付きました。

本当に情報がないだけかもしれないけれども、せっかくなので場所を同定してみたいと思います。

全国遊廓案内

御殿場 は静岡県駿東郡御殿場町(ごてんばまち)字御殿場に在つて、東海道線御殿場駅で下車すれば約二十丁の処で乗合自動車の便がある。

御殿場町は、御殿場口及須走口から富士に登山する人々の下車する駅である事は何人も知らぬ人は無い。茲は東海道線の最高地帯で、駅の処が既に海抜一千四百九十八尺である。其れ故夏は非常に涼しいので、近年避暑地として相当人に知られる様に成つて来た。三国一の富士山も、茲が最も雄大な姿を現はす処とされて居る。恐らく貸座敷の中で、寝乍ら富士を眺め得らるゝのは茲位なものだらう。茲には貸座敷が、「鈴吉楼」一軒しが無いので宿場に成つて居る。明治二十九年に創業した家で、娼妓が五人居る。店は陰店で、遊興は東京式廻ししを取つて居る。御定りは甲三円、乙二円、丙一円五十銭此の中には税を含んで居る。別に本部屋 と云ふ設備は無い。

『全国遊廓案内』,日本遊覧社,昭和5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1453000 より

とあります。ここに書かれていることをまとめると、

- 静岡県駿東郡御殿場町字御殿場 にある。

- 東海道線御殿場駅から約二十丁(1丁=109m。約2.2km)の距離。

- 駅からの移動手段は乗合自動車。

- 貸座敷が「鈴吉楼」一軒しが無い

- 明治二十九年に創業

集娼、散娼のどちら?みたいな議論の前に1軒しかないとなると、これは地図を眺めて遊廓の地形はどこだ?をやるのは難しそうです。

静岡県令達類

まず手始めに、森町遊廓の際にも確認をした現行 静岡縣令達類纂を見てみることにします。

こちらを見ると、

縣令第四十五號 明治廿三年十月廿九日

娼妓貸座敷手引茶屋賦金徴収規則左之通相定ム

….

御厨町御殿場字土手丸(明治二十九年縣令第八十四號ヲ以テ追加)

….

『現行 静岡縣令達類纂』,静岡県知事官房,1899,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2938542 より

とあります。遊廓案内にある住所の小字とは異なるようです。

ただし、「鈴吉楼」は明治二十九年に創業という情報と、縣令に指定地が追加されたのが明治二十九年であるという情報は一致するので、この年に追加指定されたものなのでしょう。

御殿場町字御殿場 vs 御殿場字土手丸

さて、ざっくりと場所の感覚をつかむのに、現代の地図上で場所のあたりをつけてみます。

御殿場町は、現在の御殿場市なので、小字を引き継いでいるのであれば、そのまま御殿場町を御殿場市に置き換えて探してみればいい感じでしょう。

まずは、「字御殿場」から。

ちょうど真ん中付近に見えた「天野醤油」というところと御殿場駅の間をGoogle マップで調べてみると、徒歩で33分、距離にして2.3kmとのこと。おおむね、全国遊廓案内の記述に一致します。

対して、土手丸という地名が現在の地名には残っていないようです。

ただ、御殿場市のサイト内で検索すると、御殿場市防災マップが見つかります。防災マップ内に「土手丸組」というエリアが指定されています。

中心地には「高根第2保育園」の記載があります。

上小林組 ,御殿場市, https://www.city.gotemba.lg.jp/anzen/kanri/assets/uploads/2022/06/8b63ca0c78abf7562b6d2a4b9922caae.pdf(2025/09/01確認)

ここを調べてみると、

ここまでの距離は、徒歩で1時間15分。距離にして5.1kmとのこと。全国遊廓案内の記事に比べて倍の距離となってます。

さて、どっちが正しいのやら。

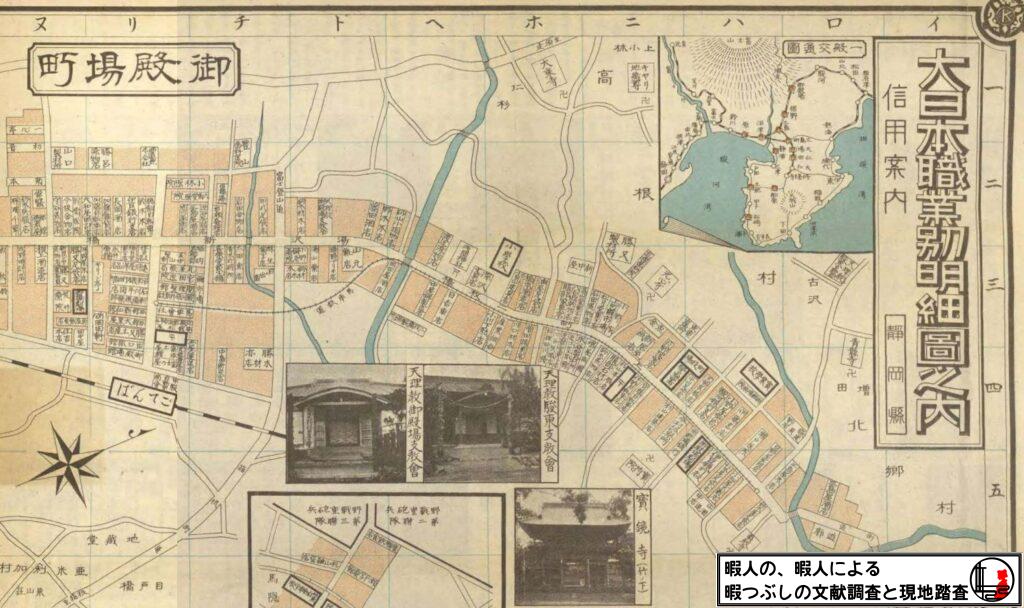

大日本職業別明細図

そうなれば、当時モノの地図を確認してみることにします。

『大日本職業別明細図之内 静岡県』,東京交通社,昭和二年六月,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8311839 より

駅前からは「馬車鉄道」が伸び、そこそこ栄えていたような見た目です。

その馬車鉄道の終点からさらに先に進んだ場所、なんと遊廓の文字があります。

さて、この場所がどこかということですが、だいたいが寺社仏閣の位置をみてあたりを付けます。

遊廓付近に記載されている寺院で、現在の地図でも確認できるのは「寶持院」「大雲院」「青龍寺」。

この地図は縮尺がめちゃくちゃで、遠い場所も結構近くに書かれていたりします。

その辺を考慮しながら、地形なども見つつ。遊廓の場所を検討してみます。

寶持院より先で橋を渡った場所。しかも道と川に挟まれた三日月状地。

まさに最初に距離を計測した「天野醤油」の向かい側。

住所でいうと、御殿場市御殿場76~94附近ということになるようです。

乗合自動車の便がある

この遊廓の位置が正しいとなると、地図にある馬車鉄道を使わずに乗合自動車を案内する意味が分かりません。

そこで、馬車鉄道をちょっと調べてみます。

これに関しては、『文化財のしおり』第24集 (御殿場馬車鉄道)という資料にまとまっていました。

ポイントとしては2カ所。

ついで大正九年二月九日には、御殿場上町の終点より足柄街道沿いに中町へと延長して、利用者の最も多い御殿場の宿と新橋を結ぶものであった。この件につき、御殿場町では支障ない旨の認定をした。

御殿場市文化財審議会 編『文化財のしおり』第24集 (御殿場馬車鉄道),御殿場市教育委員会,1987.8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12418442 P.91より

大日本職業別明細図は昭和二年のものだったので、馬車鉄道の終点は最後の延伸で作られた「御殿場の宿と新橋」を結ぶ線であった。

新橋というのは現在の御殿場駅前にあった始点の場所のこと。

終点の場所というのは「御殿場宿」ということになります。

遊廓と書かれている付近は、宿場だったということになります。

こうして乗合自動車・貨物自動車の進出により馬車鉄道はついに昭和三年になって前線が撤廃された。

御殿場市文化財審議会 編『文化財のしおり』第24集 (御殿場馬車鉄道),御殿場市教育委員会,1987.8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12418442 P.92より

全国遊廓案内が販売される直前、馬車鉄道は廃止となり、乗合自動車が走り出したとあります。

こうなると、遊郭への足は乗合自動車ということで矛盾はないようです。

そして、指定地は中途に追加された形になっていますが、もともとが宿場であったとすれば飯盛女のいた飯盛旅籠がもともとあったという下地があったのかもしれないですね。実質的に追認した形なのかもしれません。

航空写真を確認する

国土交通省の「地図・航空写真閲覧サービス」を確認。

御殿場の1951/10/31(昭26)撮影の航空写真が見つかります。

地図・空中写真閲覧サービスより

さすがに予想通り、一件しかない楼閣なので、廓を形成していないので判別不能ですね。

ただ、三日月形の地形のうち、下宿バス停より東方には建築物がないことが確認できます。

遊廓があったとすれば、橋からこのバス停の間であったと推測できます。

現地確認(ストリートビュー)

大体あたりが付いたことから、街道沿いから確認。

残渣は何かないかなぁ。と見て回りましたが、とくには何も見つからず。

一軒しかなかったという点からも、何かが残っている可能性は著しく低いでしょうね。

結論としては、

- 御殿場市御殿場70~100附近、天野醤油の向かい側にあった。

- 現在はそれらしい建物は残っていない。

ということのようです。

御厨町御殿場字土手丸?

結局、こちらの住所が何なのかは不明ですが。

馬車鉄道は、当初は富士登山、須走に向かい吉田のほうに向かっていたようです。

広報ごてんば 2022年9月5日号

に経路が表示されています。

その途中に「柴怒田」という地名が出てきます。

この場所は新御殿場ICのある地域。土手丸は北東に隣接する場所。

この辺りをインターネットで検索してみると、「村雨哀歌-MurasameElegy-」御殿場馬車鉄道の廃線跡を辿る【其の参/柴怒田停車場~須走停車場】といサイトが見つかります。

「突き当たりを左にまがるこの道は旧鎌倉往還である」とある写真。これはGoogle マップに護国塔とある場所。

この場所から南側になる未舗装の路地に駅があったということのようです。

それが正しいとすれば、駅から土手丸付近までは500m~といったところで、かなり近い位置関係となります。

もしかすると、過去にはそういう施設がこの辺にあったのかもしれませんね。

この辺はもう少し調べてみないとわからないですけれども。

使用した資料

『全国遊廓案内』,日本遊覧社,昭和5. 国立国会図書館デジタルコレクション

『現行 静岡縣令達類纂』,静岡県知事官房,1899,国立国会図書館デジタルコレクション

御殿場市防災マップ 上小林組 ,御殿場市 (2025/09/01確認)

『大日本職業別明細図之内 静岡県』,東京交通社,昭和二年,国立国会図書館デジタルコレクション

御殿場市文化財審議会 編『文化財のしおり』第24集 (御殿場馬車鉄道),御殿場市教育委員会,1987.8. 国立国会図書館デジタルコレクション

コメント