ここまで静岡県の情報を調べていたので、勢いのあるところでほかの場所も確認。

有名どころの街道筋の場所、皆さんが調べまくってるので、そこまででもない場所を中心に調べてみましょう。

最初は、全国遊廓案内にある「相良町遊廓」から調査してみます。

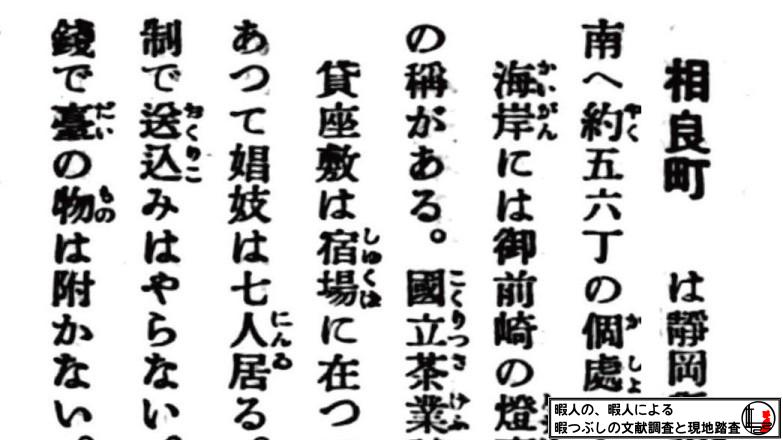

全国遊廓案内

まず最初は、例の本の記載を確認してみましょう。

相良町 は静岡県相良町に在って、東海道線藤枝駅乗換、藤相鉄道相良線で下車して南へ約五六丁の箇所である。

海岸には御前崎の灯台があって、一等白色灯の燭光は二十万燭光と称せられ、日本一との称がある。国立茶業試験場も此の町に在る。

貸座敷は宿場に在って、遊廓には成って無い。目下業者は「岡本楼」、「絃波楼」の二軒あって娼妓は七人居る。県下の女が多い。店は写真制で陰店は張ってない。娼妓は居稼ぎ制で送込みはやらない。客の廻しは取って居るが本部屋は無い。費用は御定りが一円四十銭で台の物は附かない。仕切制だから上手に遊べば安く遊べる処だ。『全国遊廓案内』,日本遊覧社,昭和5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1453000 より

簡単にまとめると、

- 静岡県相良町にある。

- 貸座敷は宿場に在って散娼。

- 昭和5年時点で貸座敷は2軒。

- 写真制で陰店は張ってない。

- 娼妓は居稼ぎ制で送込みはやらない。

といった感じです。

で、まず静岡県相良町とはどこか。相良町はWikipediaによると、「静岡県榛原郡にあった町で牧之原市の一部」となっています。具体的に一部とはどこかというのは、歴史的行政区域データセットβ版で確認できます。現牧之原市の南側の大半を占めているようです。

それにしても、宿場に2軒の散娼ということでなかなか調査は面倒そうです。

さてさて、他の資料も当たってみましょう。

編年相良町史

国立国会図書館のデジタルコレクションから相良町の地誌類はないかな…と探して、最初に見つけたのが1966年に出版された教育委員会が作成したこの資料。

相良町では石油が採掘されていたような情報を含み、いろいろ面白いことが書いてあります。その中から関係する部分を抽出してみます。

1911年

当時、相良町芸妓置屋 計四軒。松之屋(裁判小路)明石家(御荒神)小笠(追手)よし本(御長屋より横町へ移る)。『編年相良町史』,相良町教育委員会,1966年 国立国会図書館デジタルコレクション より

年表の記載ですが、1911年(明治44年)には相良町には4軒の芸妓置屋があったというのが記載されています。

ポイントは「芸妓置屋」なので、相良町には花街があり芸者遊び文化があったというのがわかります。(※芸妓と前置きしているので、芸者遊びの意味での花街であると読み取れます。)

その後の部分に、

1916年

大正五、六年ころより戦乱景気勃興、各種の新設会社が郷土にも簇生した。相良商工、遠州製瓦、相良えん縄波津製茶等二〇余社を数え、花柳界も岡本楼、弦波楼、つた屋の貸座敷三軒、娼妓二〇名あり。芸妓置屋も八千代、音羽屋、小笠等あり、芸妓また二〇数名を数えて繁盛きわめる。『編年相良町史』,相良町教育委員会,1966年 国立国会図書館デジタルコレクション より

このように記載されています。

1916年(大正5年)には、芸妓置屋のほかに貸座敷が3軒あると記録されています。「娼妓」と書かれていますので、この時期については「そういう地域」であったということです。貸座敷については、1930年(昭和5年)出版の全国遊廓案内には「岡本楼」「弦波楼」(全国遊廓案内では「絃波楼」)の2軒が記載されています。14年の間に「つた屋」は廃業してしまったのでしょか。いずれにしろ、この地域には2~3軒の貸座敷があったということになります。

城下町相良区史

次に国立国会図書館のデータから見つけたのは1986年に出版された資料。

こちらはもう少し詳しく説明されていました。

…(省略)…

明治以降、相良に蔦屋、弦波楼、岡本楼の遊廓があったことは広く知られていた。

明治四十一年(一九〇八)十月から十二月までの三か月間における、相良遊廓の稼ぎだかが「相良実業」に

「遊廓当時二戸、八人の娼婦稼ぎ高。遊客八百六十五人。散財壱人当り六十銭弱。」

と報道されている。『城下町相良区史』,川原崎次郎,1986年10月 国立国会図書館デジタルコレクション より

とあり、この地域にあった貸座席は3軒。

その後、これらの店につていろいろ説明がなされています。

蔦屋

第二節 蔦屋

相良の新町、今の相良パーキングの所に蔦屋という遊女屋があった。

蔦屋は近世からの私娼の居に飯盛旅籠であったろうか。明治期も早いころからの貸座敷であった。このことは明治十五年(一八八二)ごろの「相良警察分署文書」中、相良町の分に

「貸座敷 三等貸座敷一戸

娼妓 一等娼妓壱人、三等娼妓壱人

芸妓 三人。

と記されていて、この貸座敷壱戸が蔦屋にあたる。

…(省略)…

蔦屋が貸座敷を廃業して軽便料理店を始めたのは、明治四十年(一九〇七)十二月で、後、大石清市は宿屋業を営んだ。

『城下町相良区史』,川原崎次郎,1986年10月 国立国会図書館デジタルコレクション より

相良において最初の貸座敷は蔦屋で、書き方からすると飯盛旅籠からの流れで貸座敷となったが1907年には平旅籠になっているようです。

つづいて…。

弦波楼

第三節 弦波楼

弦波楼は相良字北側九〇ノ二、今の中川玩具店の所にあった。

開業は明治十六、七年(一八八三~四)頃と推定される。

…(省略)…

三代目楼主杉山芳郎は、昭和十五年(一九四〇)ごろまで貸座敷業を続けたが、翌十六年太平洋戦争がはじまると、経営も苦しくなり廃業した。

『城下町相良区史』,川原崎次郎,1986年10月 国立国会図書館デジタルコレクション より

こちらは明治期になってから創業(蔦屋に次いで2番目の創業)、太平洋戦争まで営業したとあります。

廃業時期については「相良町史 通史編 下巻」に

弦波楼が廃業したのは昭和十六年十月であった。いよいよ戦時色は強まり、日本はこの年十二月八日に真珠湾のアメリカ基地を奇襲をし、太平洋戦争に突入したのである…

『城下町相良区史』, 相良町, 1996年5月 国立国会図書館デジタルコレクション より

とあるので、ほんとうに太平洋戦争開戦の直前、ぎりぎりまで営業していたようです。

岡本楼

第四節 岡本楼㈠

旧、比木村の人、岡本俊吉が相良町北側一〇五番地に貸座敷岡本楼を開業したのは、明治二十年(一八八七)と推定される。

…(省略)…

岡本楼の娼妓は弦波楼より多く、最も大勢の時は十五人ぐらい。それに仲居が六、七人。下番が二人、と大世帯だった。張見世に化粧をして着飾り並んだ時は、実にきれいだった。」『城下町相良区史』,川原崎次郎,1986年10月 国立国会図書館デジタルコレクション より

一番後発にできたのが岡本楼。でも、読んでいる限り規模感は一番大きかったようです。

ここまで調べた資料の時系列をまとめると、このようになります。

1882 1軒 蔦屋 1883 2軒 蔦屋、弦波楼 1887 3軒 蔦屋、弦波楼、岡本楼 1907 2軒 弦波楼、岡本楼 (※蔦屋廃業、軽便料理店、宿屋業へ。) 1916 3軒 蔦屋、弦波楼、岡本楼 (編年相良町史の記載。この時点で蔦屋は平旅籠では?) 1930 2軒 弦波楼、岡本楼 (全国遊廓案内の記載による) 1940 1軒 岡本楼 (※弦波楼、昭和十五年頃まで営業し廃業。)

一部、矛盾がある記載とはなっていますが、蔦屋で歴史が始まり、最後は岡本楼が生き残ったという状況になるようです。

戦後の進駐軍との関係

戦争を生き抜いた貸座敷「岡本楼」。こちらの戦後について、『城下町相良区史』に記載があります。

昭和二十年(一九四五)十月ごろのこと。進駐軍宣撫班六十名が相良小学校を宿舎として約一週間駐留した。

ある日進駐軍の一将校が相良区長伊藤幸平の案内で、榛原警察署長林辰美、相良町助役富谷悌三らと同道して、岡本楼に見えた。

要件は駐留米兵の接客婦として、求めに応じて欲しいということであった。

これに対し楼主、敬次郎は

「いかに稼業とはいえ、これまで敵国人であった者に身体を売らせることはできない。この妓らの兄弟には戦争犠牲者もいる。過去の借財も返済し、身の振り方も各人の意思に任せた今、左様な依頼は拒否する。」

と。申し立てた。

当事者もこれには困って話が進まなかった。同席の八木宇三郎はこれをみて、

「一昼夜だけ返答を待ってほしい。」

と言って、ひとまず帰ってもらい、お爺さん(敬次郎)に

「気持ちは解るが、この際に至っては、この妓らの自由意思に任せることにしたら。」

と進言。

結果はその求めに応ずることとした。しかし駐留は短時日で、実際に米兵の登楼があったか定かでないが、この話は次の記述と関係がある。

昭和二十年(一九四五)十一月、アメリカ軍三、六〇〇名(静岡県進駐の米第六軍二五師団三五連隊、総指揮官ラーセン大佐)が、静岡、三島、磐田、藤枝に進駐すると、この四か所に特殊慰安施設が開設され、磐田では中泉遊廓を駿東クラブと改称、慰安所として十日から開業され、岡本楼からも二人の女性が転じている。

翌二十一年(一九四六)一月、公娼制度は廃止されたが、売春そのものは黙認され、「赤線地帯」は旧遊廓と同じで、岡本楼にもなお私娼として五、六人が就業していた。

昭和三十三年(一九五八)三月、売春防止法施行により、ついに紅燈の灯は消え、この時、岡本楼は八十年の歴史を閉じ、山本旅館として再発足。同年五月から営業を始めている。

『城下町相良区史』,川原崎次郎,1986年10月 国立国会図書館デジタルコレクション より

戦後の特殊慰安に関しては、いろいろな資料で「すべてにおいて日本側が勝手に慰安施設が必要と思って作った。日本軍が行っていたことと同じことが起きると考えた。」的に記載している資料も多いが、実際問題として少なからずこのように米軍将校が日本側の現地責任者と伴ってサービスを検討する姿があったのは事実だろう。

米軍に関しては改革派プロテスタントの影響で慰安施設(軍用売春宿)の利用には表向き禁止方針であったが、実態として軍事用売春施設を手を変え品を変え用意してきた歴史もある。この辺りは第二次世界大戦中に各地で軍用売春施設を利用したということや、その後においても朝鮮戦争において朝鮮での基地村を管理していたことからも、その点は事実であろうと思うわけです。

そのあたりは、場所の同定とは異なる話なので突き詰めませんが、本地には特に戦後の慰安施設は作られなかったという点が確認できた点だけ押さえておきます。

場所を同定してみる

『城下町相良区史』の記述から、3か所の貸座敷の場所の記述から場所を同定してみましょう。

- 蔦屋: 相良の新町、今の相良パーキングの所。

- 弦波楼: 相良字北側九〇ノ二、今の中川玩具店の所。

- 岡本楼: 相良町北側一〇五番地。

当時の住所と現在の住所の変更。こちらは牧之原市のサイトにある「合併後の住所の表示はどうなったのですか?」に記載があり、

合併後の住所の表示はどうなったのですか?

「榛原郡榛原町」または「榛原郡相良町」が「牧之原市」に置き換えられます。例えば、「榛原郡榛原町静波」の場合、「牧之原市静波」となります。

また、「静波447番地の1」のように枝番がある場合、番地の後ろに付いていた「の」が取れて、「静波447番地1」となりました。

なお、郵便番号や電話番号は、合併前と変更ありません。

合併後の住所の表示はどうなったのですか?, https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/9/1369.html, 2025/10確認

となるようなので、そのまま住所を持っていけばいいようです。ただし、小字については省略されている模様。

弦波楼: 相良字北側九〇ノ二、今の中川玩具店の所。

「相良字北側九〇ノ二」と住所が出ていますので、これを現在の住所に置き換えるとすると「牧之原市相良90-2」。

これを確認するにはMAPPLE法務局地図ビューアで確認するのが一番。

あっさりと区画は見つかったので、ストリートビューで確認します。

資料では「中川玩具店」とありますが、現時点では車屋さんになっている模様。ストリートビューでさかのぼっても玩具店であることは確認できませんでしたが、住所的にはここということで間違いないでしょう。

車屋さんの脇の民家と思われる区画も同じ地番の枝番になっているので、もともとは一つの区画として扱われた居たものがのちに割られたものと思われます。

地番自体は明治初期(1873年)の地租改正によって降られたものであること、記録上、弦波楼は1883年から業を起こしていることなどから、もともとは「相良90」の区画に立地していたのではないかとも思えます。廃業後に分筆して現状の形になったという想像です。この辺りについては正確を期すなら登記情報を上げてみるのが一番でしょうけど、調査の質からして、そこまでは不要だと思うのでパスします。

岡本楼: 相良町北側一〇五番地。

こちらも「相良町北側一〇五番地」とありますので、同じルールで変換すると「牧之原市相良105」。

先ほどと同様の手順でMAPPLE法務局地図ビューアで確認。あっさりと場所の特定ができました。状況からして「相良105-1」が該当でしょう。枝番部分については、道路の拡幅によるものであると思われます。

⑴ハード整備事業

しんまち遊ロード商店会が位置する新町通りの整備は、第一期工事と第二期工事に分けて行われた。まず第一期工事として、昭和五十九年度から地元住民の同意とりまとめが開始され、実際に事業に着工されたのは昭和六十二年度のことである。これによって延長一七〇mのとおりが車道一〇m、歩道片道三mの一六mに拡幅された。『Shokokai : 地域を結ぶ総合情報誌』, 全国商工会連合会,1998年2月 国立国会図書館デジタルコレクション より

と、当該地区の拡幅工事が商店会の主導で実施されている情報があるため、この時点で行われた改修なのだと思われます。

ストリートビューを見ると、アスファルト舗装がされているが特に駐車場というわけでもなさそうなので。単に空き地となっているようです。

蔦屋: 相良の新町、今の相良パーキングの所。

現状では、この「相良パーキング」の位置がわからない。ここはこたつ調査の限界ですねぇ。

それ相応の年代の住宅地図を確認しないことには突き詰めは難しそう。要継続調査。

現地図書館に行かないと、この辺りの深堀は難しそうですね。

使用した資料

『編年相良町史』,相良町教育委員会,1966年 国立国会図書館デジタルコレクション

『城下町相良区史』,川原崎次郎,1986年10月 国立国会図書館デジタルコレクション

『Shokokai : 地域を結ぶ総合情報誌』, 全国商工会連合会,1998年2月 国立国会図書館デジタルコレクション

牧之原市 合併後の住所の表示はどうなったのですか?, https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/9/1369.html, 2025/10 確認

コメント