「三都花街めぐり」にある「王子」の花街。

今の王子もクリアランスが進んでいるとはいえ、猥雑な感じがするしそういう町だったのかも?とは感じますが。

いわゆるカフェー的な発展は予想が出てきても三業地的な感じがあんまりしません。

この際、実際にどの辺に三業地があって、今も残渣はあるのかを調べてみることにしました。

三都花街めぐり (誠文堂文庫)

国立国会図書館にある「三都花街めぐり」。この道の大家「松川二郎」の著書。

こちらにはP.121付近にしっかりと王子の三業地の記載があります。

王子

省線「王子」驛、王子電車ならば王子驛前下車。

王子神社の臺地は石神井川の下流「音無川」の清流を挟んで飛烏山と相對し、春は花、夏はは夕涼み、近くに名主の瀧あり、秋は瀧野川の紅葉と云った風に、江戸時代郊外切つての行樂地として知られたところ、料亭「扇屋」は創業三百年の歴史をほこる古い家柄で、江戸名所圖會にも出て居れば廣重、豐國の名筆にものぼつて、紅葉寺の所在は知らなくても、王子の扇屋を知らない者は無かつた程で、明治の文豪尾崎紅葉なども.しばしば此家に遊んだものだった。

しかし指定地として芸妓屋待合の公許されたのは極く新しいことで、漸やく昭和四年の四月から、王子町大字豐島の俗称「王子新地」の狭い一廓、こゝに芸妓屋十四軒、藝妓三十五名 待合が六軒。料理屋で指定地内にあるは「新よし」位のもので、代表的料亭「扇屋」は驛前、音無川を庭の泉水のやうにしてドッシリと構え、その他音無橋袂に「見晴」、御殿下に「養老館」王子稻荷のとなりに「紅葉館」、蚕糸学校前に「達磨荘」といふ具合に散在して居り、十條驛前の「ときわ」へもこゝの藝妓がはいる。

待合で代表的な家といへば「花家」だらう。『三都花街めぐり』,松川二郎,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1458091 より

料亭自体は音無川付近、都電が坂を上っている付近に昔からあったものの、三業地時代は昭和4年からと歴史が短いとの記述があります。

王子の歴史としては、江戸幕府第8代将軍徳川吉宗が享保の改革の一環として飛鳥山を行楽地として整備したのが享保5年(1720年)。そこが今の形になった起点となっています。ただ、主な料亭として挙げられている扇屋、Webサイトを確認すると

1648年(慶安戌子年創業)より続く、伝統のダシを混ぜ合わせた厚焼き玉子を販売する老舗店「扇屋(おうぎや)」。

持ち帰り専門の店構えは、庶民的でこぢんまりとした雰囲気を醸し出します。

その店舗で人気のある”厚焼き玉子”は、通信販売で全国の皆さまへとお届けしております。伝統の技と秘伝のダシでつくる厚焼き玉子 通信販売│王子扇屋(おうじおうぎや), https://www.ouji-ougiya.jp/, 2025/10/22確認

とあり、実は、扇屋は徳川吉宗の改革よりも早い時期から商いを行っていたのがわかります。かなり歴史があるんですね。ここの厚焼き玉子はおいしいんですよねぇ。この味だからこそ長く続いているんでしょうね。

これから推測するに、もともと王子には何かしらの商圏が出来上がっており、そこを公に行楽地にしたということなのでしょう。この段階は風流な地域であったのが想像できます。

東京 花街・粋な街

現代の三都花街めぐり。「東京 花街・粋な街」も確認してみます。

見てみると、かなり詳しく記載されています。

豊島一丁目の王子三業地

王子の花柳界は王子権現下の音無川沿いの料理屋が濫觴とされるが、正式に二業地として許可されたのは関東大震災後である。

(省略)

この広大な工場跡地と陸軍貯弾場の間(豊島一丁目)に、地元有力者の運動で二業地が許可されたのは昭和二(一九二七)年であった。

(省略)

加藤正洋著「花街」ではこの間の事情を次のように述べている。「昭和二年五月、若槻礼次郎内閣の総辞職と田中義一内閣の成立にともない職を辞した前警視総監が、複数の二業地・三業地をこっそりと許可していた」とし、指定地として許可されたのは、「蒲田、大井、大崎〔五反田〕、赤羽〔王子〕、玉川、小松川〔後の平井〕、淀橋〔十二社〕の府下七ヶ所」であった。そして翌三年に応じ二業地は三業地に格上げされている。

『東京花街・粋な街』,上村 敏彦 ,2008/9/1,個人蔵

「三都花街めぐり」では昭和4年に三業地を受け付けたと書かれているものの、実際には昭和2年に二業地として許可され、昭和3年には三業地として許可を受けていることになっています。1年ほどの誤差があるのでこの辺りはもう少し別の資料で追いかける必要がありそうですが、おおむねこの時代に許可されたことは間違いないようです。

そして、この資料にはその続きもあって、

戦前と戦後の王子花柳界

昭和二年当時の王子芸妓屋組合員数は十五名で、「富本」「新瓢家」「吉田屋」「林家」「久の家」「勝の家」「栄家」「君久の家」「三升家」「竹本」「玉林」「芳本」「分瓢」「玉安川」「高砂家」があった。芸妓数は推定だが四〇名前後であったろうか。料理屋は「扇家」「海老屋」「すゞ八十」などがあった。

(省略)

戦後は三業地を斜めに分断するように、幅四〇メートルの明治通りが溝田橋から北本通りの尾長橋につながり、三業地は道路の東側に集中した。同二五年の王子料亭組合数は二四軒となり、同二八年には二七軒、芸妓も一〇〇名近くになっていた。客筋は社用族が主で、日産化学、日本油脂、十条製紙、日本フェルト、東京書籍など地元企業が多かった。この頃から三十年代前半までは戦後の最盛期で、公害や地盤沈下、河川や大気の汚染問題が深刻化していった三十年代後半から四十年代にかけて、工場の移転が相次いだ。昭和四四(一九六九)年には日産化学工場が閉鎖、千葉県に移転している。

昭和四三年ごろまでには料亭も廃業が進み、「富久本」「寿ふく」「平作」「金田中」「花家」「大雅」「君久」「扇家」「小広」「寿々川」「大和」「新晃」「浦島」「寿楽荘」の一五軒になった。石油ショックが起きた同四八(一九七三)年には九軒となり、芸妓も二〇名位になっていた。そして昭和五二(一九七七)年では王子料亭組合数は五軒となり、同五六年にはわずか二軒のみになっていた。三業組合がなくなって花街が消えたのは平成二年で、当時の王子料亭組合長は扇屋の現当主であった。

『東京花街・粋な街』,上村 敏彦 ,2008/9/1,個人蔵

地図を見ると、きれいに区分けされた土地なのに、無駄に無残に斜めに分断するように引かれた明治通り。この形状は以前から不思議に思っていたんですが、歴史的にはもともとは工場の密集地であったところから工場等が撤退、空き地を区画整理して街を整備、その後に明治通りができた。だからこの形状が出来上がったということ。土地の歴史ですね。

ここの記述では、最終的には分断後の東側に料亭は集中したという事になっています。

こちらについては、ある程度の材料がまとまってきているので、それらしい地図を確認すれば

火災保険特殊地図(戦後)北区【王子・十条・赤羽方面図】

別件で北区立の図書館に行く用事があったので、そこで「火災保険特殊地図(戦後)北区【王子・十条・赤羽方面図】」(著者:都市製図社)を確認。

火保図は本当にすごい資料。この資料があると昔の街並みが鮮明に見えてきます。

ただ、縮尺の問題で全体を見えにくいくらいが難点。

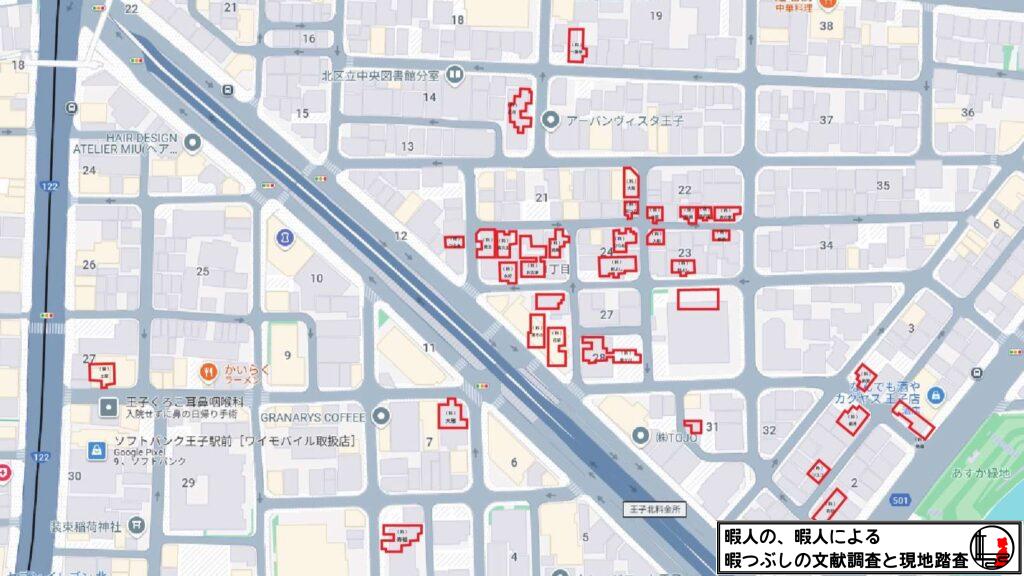

ということで、火保図から料亭、置屋等の情報を抜き出し、現在の地図上に展開してみたものがこれ。

今回の火保図は1953年11月作図の表記があります。1953年ということは昭和28年という事で、終戦からまだ10年もたっていない時代の図面という事になります。

この図面数枚の情報を展開してみると、料亭、置屋等は「東京 花街・粋な街」に記載されている通り、明治通りの北東側に集中、特に「豊島1丁目21~25付近」が中心になっています。

さて、残渣はあるのだろうか…。

「グーグルストリートビュー」で確認

さて、現在にその残渣は残っているのか。

これはストリートビューで確認。

まず、残渣を発見したのが「料亭 浦島」。

ストリートビューで過去をたどると、2016年12月の撮影分までは建物が残っていたようだが、2017年9月の撮影では再建築中の状況が映っています。2017年初頭に建物も失われてしまったようです。

次に確認したのが「銀月荘」。

こちらも過去を遡ってみると、2016年12月には建物が残っているものの、2017年9月には更地になっています。

まぁ、便利な場所ではありますので。新陳代謝もあり古い建物が残るというのはやっぱり難しいんでしょうね。

あと確認できたのが「(妓)波の家」と思われる建物。

趣のある建物がストリートビューで建物が確認できます。最新となる2022年8月でも建物の現存が確認できます。ただし、どう見ても一般の住宅として使用されていることが読み取れたため、ここにストリートビューのリンクは行わないでおきます。

結論としては、現時点で当時の残渣と思われるものはほぼ残っていない状況であることが確認できました。

これだと現地踏査は意味ないかなぁ。

使用した資料

『三都花街めぐり』,松川二郎,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1458091

伝統の技と秘伝のダシでつくる厚焼き玉子 通信販売│王子扇屋(おうじおうぎや), https://www.ouji-ougiya.jp/, 2025/10/22 確認

『東京花街・粋な街』,上村 敏彦 ,2008/9/1,個人蔵

火災保険特殊地図(火保図)北区<王子・十条・赤羽方面図>,都市製図社,2010,北区立中央図書館蔵

コメント