全国遊廓案内にある「本庄町」。

「現在の埼玉県の北部は「県令によって公娼を廃止」と言われつつも微妙に事情が異なる。」

と、何かで読んで気になっていたけれども。遊廓案内を見る限りだと県内の他と一緒って書き方がちょっと気になる。

資料も多そうなので、ちょっと調べてみようかと思います。

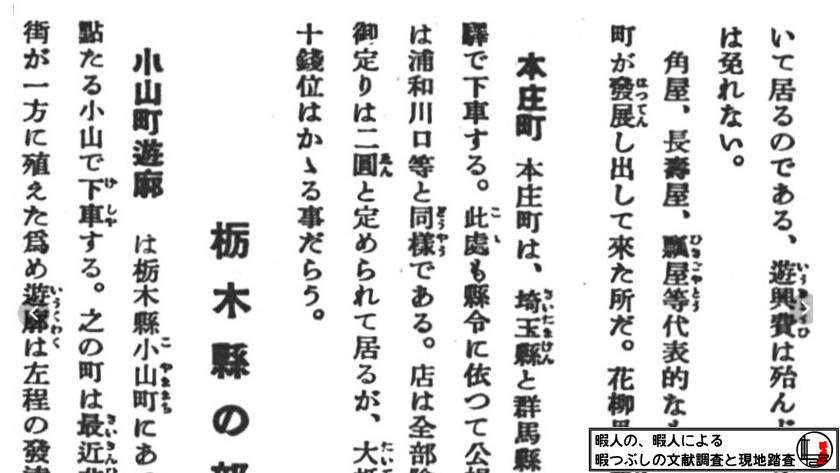

全国遊廓案内

本庄町 本庄町は、埼玉縣と群馬縣との國境近くにあつて、鐵道に依れば、高崎線本庄驛で下車する。此處も縣令に依つて公娼を廃止されて居るので乙種料理店と成つて居る事は浦和川口等と同様である。店は全部陰店制で自由に客と交渉が出來る様になつて居る。御定りは二圓と定められて居るが、大抵は料理の一二品を取らねばならぬので總計三圓五十錢位はかかる事だらう。

『全国遊廓案内』,日本遊覧社,昭和5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1453000 より

本庄町は、埼玉縣と群馬縣との國境近くって表記がちょっと笑えますね。

だって、埼玉と群馬の間には「この先の群馬県内において当局は命の保証は一切しない 国土交通省」って看板があるらしいですからね。そりゃ、国境扱いですよね。

「翔んで埼玉」にちゃんとでてましたから(キリっ)

昭和初期からすでに群馬・埼玉は国境って認識されていたところ。面白いなぁ。

さて、そんなことはさておき。

ここに書かれていることを簡単にまとめると、

- 本庄駅が最寄り駅である。

- 乙種料理店である。

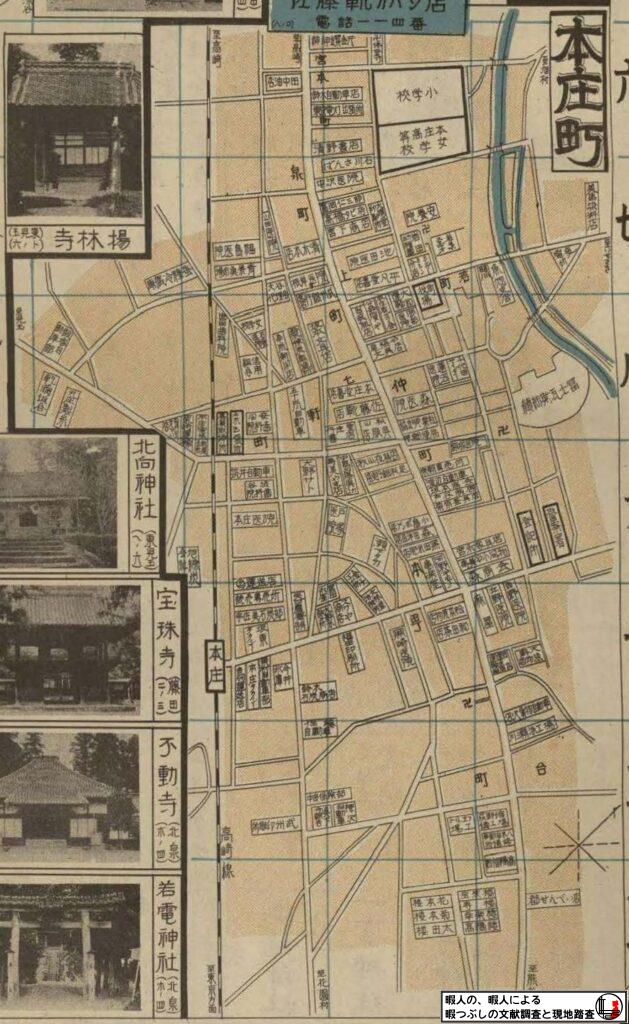

大日本職業別明細図

まず最初に確認するのは「大日本職業別明細図」からでしょうか。

『大日本職業別明細図之内 本庄町』,東京交通社,昭和十年六月,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8311839 より

やはりさすがに大きい都市なので、ちゃんと記載がありましたね。

これを確認してみると、怪しいところが見つかります。

地図でいうところの下側。実際の地図だと東側になるのでしょう。ここに廓状の場所が見つかります。

そこには「花本楼」「菊本楼」「太田楼」「宝来楼」「寿楼」「幸楽楼」「高橋楼」の名前が記載されています。

書き方からして、経験から集娼したエリアがここだろうという確証にも近いものを感じます。

とはいえ、勘で「ここだっ!」ってやるのも違うので。

もう少し調べてみましょう。

本庄市史 通史編Ⅱ

さて、もう少し真面目に調査。

こういう時は関連自治体の地誌を見るのが定石ということで、本庄市史を浚ってみたら通史編Ⅱに少々記述を発見。

本庄宿が、中山道で随一の宿場として繁栄した要因の一つに、飯盛旅籠屋があげられよう。それは、飯盛女・飯売女などと呼ばれる遊女まがいの女を抱ええていた旅籠屋である。こうした旅籠屋では、飯を盛るなど客の給仕のためという名目で女を抱え、身代金を払って長期契約をし、売春を強要して旅客を誘っていた。

その数軒は、文政から天保年間にかけて最大軒数(推定五〇~六〇軒)に達しており、天保一三年(一八四二)の時点で五四軒であった。この時の旅籠屋・飯盛旅籠屋・木賃宿の総数が八〇軒であったから、全体の約七割を占めていたことになる。場所は宿場東端の台町が最も多く、全体の六割強の三三軒であって、そのほか本町に八軒、仲町に六軒、上町に三軒、新田町に四軒と点在していた。『本庄市史 通史編Ⅱ』, 本庄市史編集室 編,1989.3, 埼玉県立熊谷図書館 蔵 より, P.531~

予想通りではあるけど、宿場町の飯盛旅籠をルーツとしているわけですね。

このような理由で、本庄宿に限らずこの宿の飯盛旅籠屋でも、多くの女を抱えていた。時代は少し下るが、明治二年でも飯盛旅籠三二軒に一三〇人の飯盛女がいた。これは幕末の頃に遡っても言える数である。

『本庄市史 通史編Ⅱ』, 本庄市史編集室 編,1989.3, 埼玉県立熊谷図書館 蔵 より, P.531~

この辺りに記載されていることを簡単にまとめると、

- 中山道で随一の宿場として飯盛旅籠屋を要因として栄えた。

- 文政から天保年間(1818年~1845年)にかけて最大軒数(推定五〇~六〇軒)に達している。

- 場所は宿場東端の台町が最も多く、全体の六割強の三三軒であって、そのほか本町に八軒、仲町に六軒、上町に三軒、新田町に四軒と点在。

- 明治二年でも飯盛旅籠三二軒に一三〇人の飯盛女がいた。

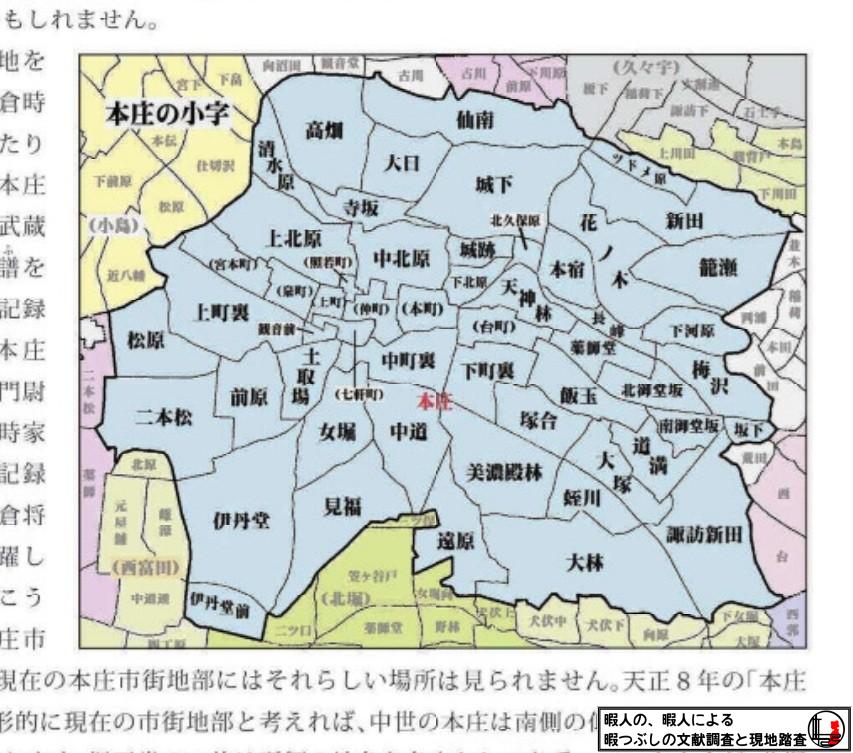

ここで出てくる台町、仲町、上町、新田町。これがどのへんなのか。

小字となると、途端に情報が無くなるのですが、本庄市に関しては、本庄市郷土叢書第6集 本庄市の地名① -本庄地域編-で確認できます。楽でいいです。

『本庄市郷土叢書第6集 本庄市の地名① -本庄地域編- 』, 埼玉県本庄市教育委員会, 平成29年1月

この情報と、現在の地図上で確認できる自治会・町内会名称などと組み合わせておおよその場所の検討が付きます。

実際には、台町自治会館や仲町会館といった場所を参考にすると、本庄駅前の通りを中心に中山道沿い。本庄宿にあったというのがわかります。

一方で、新田町は全く的外れな場所にあっていて、これは利根川沿いのエリアになっていることから、街道沿いの流れとは別に舟運に関連して出来上がった場所であると想像できます。

本庄市史 通史編Ⅲ

さらに通史編Ⅲに読み進むと明治期以降の事の記載も確認できます。

本庄宿では旅篭屋から貸座敷へ、そして飯盛女から娼妓への変遷は明瞭ではないが、埼玉県で廃止された明治五年は入間県に属しており、同九年に埼玉県に管轄変えになっても深谷とともに公娼制度がそのまま継続することになり、昭和三三年、売春防止法実施まで存続していた。

『本庄市史 通史編Ⅲ』, 本庄市史編集室 編,1995.1, 埼玉県立熊谷図書館 蔵 より, P.177~

そうそうこれです。

- 明治4年に荒川以東の埼玉県と荒川以西および熊谷以北の入間県が誕生。

- 明治6年に入間県は群馬県と合併して熊谷県に。

- 明治9年に熊谷県が分離し、一部が埼玉県に合併。

という流れなので、本庄市に関しては、時代によってどの県として扱うかは気を付けないといけないのです。

そして、時代的な流れを追うと、

- 埼玉県は1872年(明治5年)の太政官布告である娼妓解放令を受け、1875年(明治8年)に県議会で廃娼を決議。

- その段階では、熊谷県では特に廃娼とはなっておらず、本庄や深谷には娼妓・貸座敷が存在している。

- 熊谷県の一部を合併して現在の埼玉県の形になったのは1876年(明治9年)。合併で存娼県に戻る。

- 1928年(昭和3年)に埼玉県議会で公娼廃止決議があり、それに伴い1930年(昭和5年)の本庄・深谷の貸座敷の廃業につながる。

って流れである。制度としての遊廓は1930年に廃止されている。一方で指定地を定めた乙種料理店は売春防止法まで生き残っているので、本庄市史の売春防止法まで公娼が残ったという記述は微妙にミスリードを誘ってるようにも見えるから。これは書き方がまずいようにも思いますね。

明治二〇年頃に貸座敷を読み込んだ都々逸があり、太田、松葉、中山、井で、山幸、花本、関根、杉山、田村、門松の一〇軒の名があげられている。明治三二年でも一〇軒、同三五年、同三九年、同四五年ではそれぞれ九軒の貸座敷を確認することができる。大正二年では八軒、同八年には九軒、昭和一〇年には本庄飯玉新地料理店組合と名称変更しているが七軒の店が確認される。

『本庄市史 通史編Ⅲ』, 本庄市史編集室 編,1995.1, 埼玉県立熊谷図書館 蔵 より, P.178~

文政から天保年間(1818年~1845年)には50~60軒あったとされる飯盛旅籠、時代が変わり貸座敷になり明治期は10軒ほどで推移。

昭和には7軒まで減っていることが記載されています。

この1935年(昭和10年)の7軒。

これは大日本職業別明細図の発行年と同一なので、地図に記載されている遊廓と思われる場所に記載されている「花本楼」「菊本楼」「太田楼」「宝来楼」「寿楼」「幸楽楼」「高橋楼」が最終的な妓楼の名称となるようです。

明治三二年では町の中心である仲町に四軒、江戸時代末期以降に人家が増えた照若町に三軒、七軒町二軒、そして泉町一軒と各所に分布している。これらの貸座敷はその後の浮沈はあったものの昭和三年に飯玉新地へ移転するまで連綿とほぼ継続していたが、移転を期に営業を廃止した店もあったようである。

『本庄市史 通史編Ⅲ』, 本庄市史編集室 編,1995.1, 埼玉県立熊谷図書館 蔵 より, P.176~

この記述によると、1928年(昭和3年)に飯玉新地へ集娼されていると記載されています。

昭和三年秋に至り貸座敷業者は台町の新開地に移転、懸賞募集した「飯玉新地」と名付け、その規模は幅五〇間(南北・約九一m)、長一五〇間(東西・約二七三m)、面積七、五〇〇坪(二万四、七五〇平方m)、土地三〇筆、買収価格は一、八八三円三一銭であった。

『本庄市史 通史編Ⅲ』, 本庄市史編集室 編,1995.1, 埼玉県立熊谷図書館 蔵 より, P.186~

飯玉新地は台町の新開地とあるので、もともとは台町の一部だったのでしょう。

「本庄市郷土叢書第6集 本庄市の地名① -本庄地域編-」にも飯玉の文字があり、これ自体は台町の東側。本町側が宿場の中心と考えると街はずれ側にできた新地(新開地)であったのでしょう。

移転した理由は他のエリアと同様。

飯玉新地への移転 本庄町の融資は大正六年三月十六日付で埼玉県知事岡田忠彦宛ての「請願書」を作成している。これが果して県知事に提出されたのか不明であるが、貸座敷業者は市街地に散在、一般家庭の子女教育上悪影響があること、遊興心を挑発する機会が多いこと等を理由に地区を限定、他と隔離して営業させることを内容としている。明治三九年の新聞にも「深谷とは異なり表通りより裏通りに掛け町内各所に有之 小若衆などは同じ素見するにも諸方飛々なれば足なども自然に疲れ遂にツマラヌ見世へ・・・」と散在の様子を記事にしている。

『本庄市史 通史編Ⅱ』, 本庄市史編集室 編,1995.1, 埼玉県立熊谷図書館 蔵 より, P.184~

風紀の問題から集娼。って流れだったんですね。

でも、1928年(昭和3年)に移転したけど、1928年(昭和3年)に公娼廃止決議、1930年(昭和5年)に貸座敷が廃業。

こうなると3年しかやってなかったんですねぇ。

また、1902年(明治35年)の地図も掲載されていました。

明治35年本庄町の貸座敷業者の分布

現在の地図に近い見た目なので場所がわかりやすくていいですね。

黒い丸が貸座敷の場所なので、ほぼ本庄市中央1丁目のエリア。

慈恩寺の南側に接している路地。あとは中央1丁目交差点の付近。このあたりに集中しています。

このあたりが、宿場町時代の集中地だったと思われます。

続いて1913年(大正2年)の地図を見てみましょう。

大正二年本庄町の貸座敷業者の分布(本庄町誌より)

1902年(明治35年)の地図と見比べても

大きく場所は変わっていません。大正院付近に一か所増えた程度で大きな丸の動きはありません。

一方で、東台二丁目~三丁目の部分に「飯玉新地」の表示が大きく変貌しています。

航空写真を確認する

該当エリアで集娼が完了したのちのタイミングの写真を確認。

こういう時はやっぱり、国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスから確認です。

| 種別 | 空中写真 |  |

| 整理番号 | USA | |

| コース番号 | R256-No1 | |

| 写真番号 | 129 | |

| 撮影年月日 | 1947/10/30(昭22) | |

| 撮影地域 | 高崎 | |

| 撮影高度(m) | 2438 | |

| 撮影縮尺(アナログ) | ||

| 数値写真レベル(デジタル) | 15813 | |

| 地上画素寸法(cm) | ||

| カメラ名称 | K-17 | |

| 焦点距離(mm) | 154.200 |

同年代の陸軍の写真はフォーカスも甘くなかなか使いにくいのですが、米国由来のものはまぁきれい。

もう国の体力の差が完全にこういうところに出てますよねぇ。

地図・空中写真閲覧サービスより

確かに、飯玉遊廓とされる部分は田んぼのど真ん中に集落がおかれているのがわかります。

1947年(昭和22年)の段階だと、まったくの田舎にできた新地(新開地)だったことがうかがえます。

ただ、この航空写真を見ると、建物としては北に3軒、南に3軒の建物があるように見えます。

また、真ん中にある通りも拡幅されているのが見て取れます。

ほぼイメージ通りですが、大日本職業別明細図には北側が4軒、南側が3軒の表記になっていますので、1軒足りない。ただ、1928年(昭和3年)に移転、1930年(昭和5年)に貸座敷が廃業という状況があって、この航空写真は1947年(昭和22年)ですので、そのくらいの差異は当たり前にあるでしょうね。

MAPPLE法務局地図ビューア

MAPPLE法務局地図ビューアから周辺地図を確認。

地図だけからじゃ見えてこない情報も法務局地図ビューアからは見えてくるので面白いですね。

もともとあった「あぜ道」と思われる道の痕跡がそのまま残っています。

真ん中を貫く道にはあらぬ方向にあぜ道の痕跡を残しつつ、現状の道に合わせて「地番」のついた道で切り刻まれています。

実際の航空写真から見るに、南側のコの字の中のエリアに南側の3軒が収まっているように見えるので。

北側の区画も鏡写しの感じで向かい合ったエリアが指定地だったと考えられそうです。

ただ、この地図を見てしまうと、道の拡幅はもう少し東西側までされているように見えます。

読み方が間違っていなければですが、西側が「岡根電気工事株式会社」の前の付近まで。東側がスギドラックの手前まで。

もしかすると、ここまでを指定地としていたが、実際にはそこまで楼閣が増えなかっただけかもしれませんけどね。

現地確認(ストリートビュー)

さて、場所のあたりが付きましたね。実際にデジタル散策です。

うーん、何も残渣はなさそうです。

余談

調査後にGoogle先生に「本庄 遊廓」なんかで情報収集。

世の中の情報を見ているとですが。本庄の遊廓地の踏査ということで出てくるのは銀座通りと稲荷横丁の間。足利銀行本条支店の裏側。この付近を遊廓跡地として紹介している記事が多数出てきます。

あくまで今回の文献調査の範囲ですが、指定されていたエリアには明治期以降に貸座敷があったような情報は見当たりません。

もしかすると置屋があった可能性や、指定地外(青線)の残渣であった可能性はありますが、たぶん、それっぽい建物がありはするけれども、遊廓地、後の乙種料理店ではないと思われます。

まぁ、もうちょっと詳細に調査しないと確定的には言いにくいですけどね。

使用した資料

全国遊廓案内

『大日本職業別明細図之内 本庄町』,東京交通社,昭和十年六月,国立国会図書館デジタルコレクション

『本庄市史 通史編Ⅱ』, 本庄市史編集室 編,1989.3, 埼玉県立熊谷図書館 蔵

『本庄市史 通史編Ⅲ』, 本庄市史編集室 編,1995.1, 埼玉県立熊谷図書館 蔵

国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス

コメント